2020年09月09日 更新 (2020年04月07日 公開)

中央動物専門学校の「動物共生研究科」の授業にお邪魔し、建築家の廣瀬慶二先生から、わんちゃんと暮らすためのリフォームプランについて学びます。

この日の授業では、60代の夫婦が住む木造住宅の1階を共生住宅にリフォームする課題の発表が行われました。廣瀬先生が"ダントツの1位"と高く評価したリフォーム案を紹介しましょう。

目次

- 愛犬の行動範囲をリビングに上手に限定

- ご夫婦の生活も一層快適なものに

- 愛犬と共生するための色々な工夫

- これからの愛犬との暮らしは?

愛犬の行動範囲をリビングに上手に限定

■夫婦とボストン・テリアが住む家(評価:A+++)

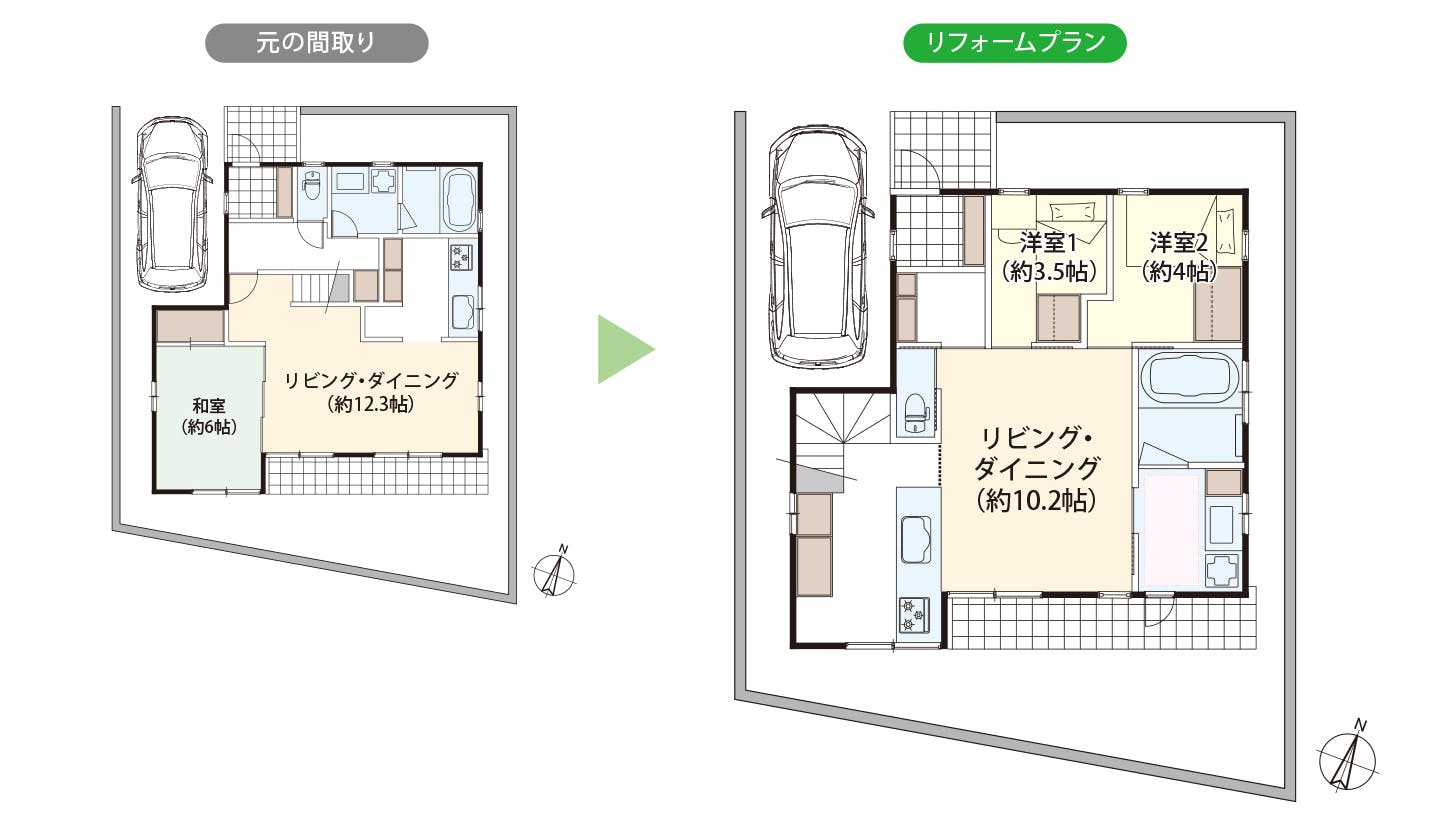

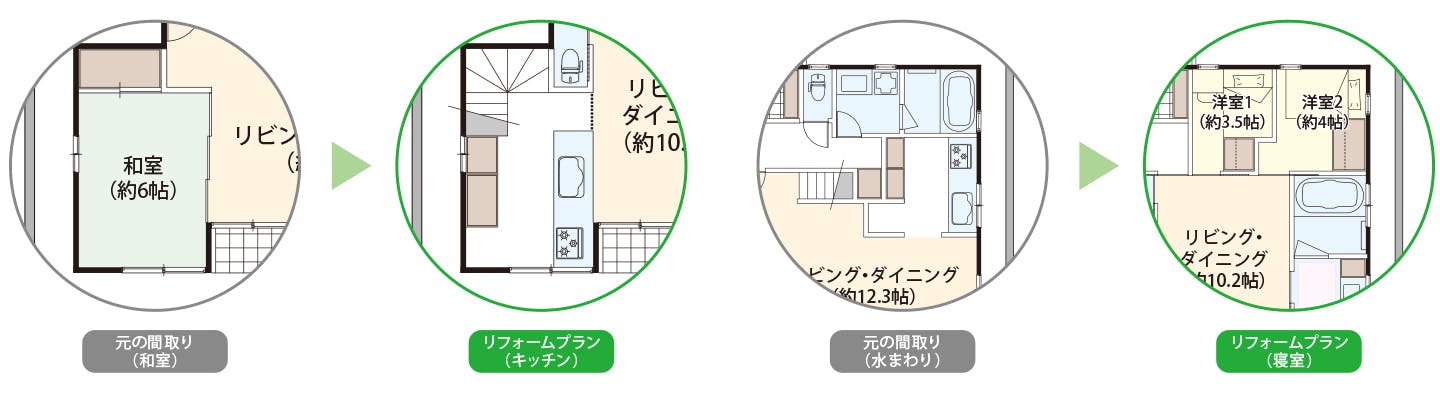

先生からのヒントとして、『わんちゃんの生活空間を定義してあげること』というポイントがありました。この案では、家の中央に広いリビングスペースを配置し、玄関とリビングはドアで仕切られ、キッチンとはフェンスで上手に仕切られています。

つまり、わんちゃんが活動できる空間をリビングに上手に限定しています。こうすることで、問題行動のきっかけとなる刺激を減らしたり、キッチンへの侵入を防ぎ、危険を回避することに繋がります。

キッチンは、人間の食べ物に興味を持ってしまったわんちゃんが落ちた食材を食べたり、油のはねや調理器具の落下するなど様々なリスクが発生します。ドッグフェンスをつけて犬の侵入を防ぐことは必須ですね。

また、メインのリビングの床材には、滑りにくいクッションフロアを選択していますが、行動範囲を限定をすることで、効率的に床材を使うことができています。

ご夫婦の生活も一層快適なものに

夫婦の寝室となっていた和室は、畳のほか襖や障子など弱い材料が使われているため、犬が引っ掻いて傷つけるリスクがありました。愛犬との共生には適さないと判断して潰してあります。そこに広いキッチンを配置し、寝室は夫婦それぞれ洋室として確保しています。いびきや夜中のトイレで相手の睡眠を邪魔してしまうという気遣いから、シニア層では寝室を分けることを希望する方も多いそうです。そういったニーズも取り入れられています。

さらに、生活に必要な要素は全て1階に確保され、ドアは引き戸でフロアに高低差がありません。足腰に不安があるシニア層にも安心な設計です。生徒さんは、出隅(ですみ/外側に出っ張っている角)が少ないデザインに仕上げ、各所に手すりがつけやすいという点にもこだわったようです。

先生からは「キッチンの換気を考えて窓の前にシンクを設置し、コンロを外壁側にすることで、換気扇のスペースも確保するなど、一つひとつの設備が正しいので上手い」とA+++の高評価。

愛犬と共生するための色々な工夫

廣瀬先生の講評は、オーナーとわんちゃん双方にとっての暮らしやすさが考えられたアイデアを評価していました。

・キッチンと犬の食事の場を明確に離し、わんちゃんのまとわりつきを防ぐ工夫

・窓の外にスクリーン(目隠し用フェンス)を設置し、外の刺激に反応しない工夫

・壁面に犬用トイレを設置するくぼみをつけ、上部にトイレシートの収納場所を確保する工夫

そんな、細かな配慮に基づくアイデアが生徒から挙がりました。

これからの愛犬との暮らしは?

わんちゃんをしつけ教室や幼稚園に通わせる方も増える中、今後ますます、"わんちゃんと快適に暮らす"に焦点をあてた住宅が必要とされるようになるでしょう。居住空間はわんちゃんの行動に大きな影響を及ぼします。

これまでは、わんちゃんが噛んだり破壊をしない、わんちゃんがケガしずらい、といった視点が主でした。これからは、犬に余計なストレスを与えない、心地よい、その結果飼い主も心地よいといった視点が大切になってきそうですね。

今回の先生:廣瀬慶二先生

人間と動物の共生住宅を専門とし、国内外で広く知られている建築家。中央動物専門学校が動物共生研究科を設立する際のアドバイザーでしたが、そのまま教壇に立つことに。「この学科を設立したときから、動物と住環境の両方から介入できるファシリテーターとなる人材を育成するのを目標にしています」と廣瀬先生。行動分析学からさかのぼって住環境を学べる貴重な学科となっています。