2023年09月13日 更新 (2023年03月24日 公開)

医学研究(ケミカルバイオロジー・ウイルス学)に約10年携わった後、2014年から日本動物高度医療センターへ入社『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』の立ち上げ、開発に携わる。

動物たちの小さなSOSに気付ける活動量計『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』とは?

目次

- 日本動物高度医療センターが作った犬猫用活動量計『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』

- 二次診療に特化、完全紹介制の動物病院「日本動物高度医療センター」

- 犬猫の首輪やハーネスに装着する『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』。ジャンプ数で変形性関節症の早期発見も目指す

- 飼い主の気づけない犬猫の変化をアプリで記録。獣医師と「体調」「食事」「排泄」の情報を連携

- 犬猫の薬・サプリメントの効果測定や、犬の陣痛予測にも役立つ『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』

- サブスク追加で消費カロリー計算だけでなく、ペットに関する保険が利用可能に

- 犬猫以外のゾウやハシビロコウの研究にも使われる『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』

- データ駆動型の予防動物医療を目指す『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』

日本動物高度医療センターが作った犬猫用活動量計『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』

犬や猫は、体調が悪いときでも、元気そうに振る舞っていることがあります。

理由は2つあります。まず家族と一緒にいてうれしくて少々体調が悪くてもテンションが上がってしまうこと、もう一つは本能です。野生では、弱っている姿を見せることは捕食される危険性が増すことに繋がります。犬や猫にも、そういった本能が残っているため、例え相手が家族であっても、平気なように振舞ってしまいます。

実際、飼い主がペットの異変に気が付くころには、病気が進行しているケースも少なくありません。どうすれば彼らのSOSにいち早く気付くことができるのでしょうか?

日本動物高度医療センター(JARMeC)が作った犬猫用活動量計『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』は、犬や猫の1日の活動量とジャンプ数、休息時間を計測することで、体調不良にいち早く気付くことができるデバイスです。

「飼い主が犬猫といつも通り楽しく暮らしているだけで、異変に気付ける仕組みを作りたい」

日本動物高度医療センターの山本誠さんに『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』開発のきっかけや、日本動物高度医療センターが考える予防医療についてお聞きしました。

二次診療に特化、完全紹介制の動物病院「日本動物高度医療センター」

――山本さんが勤める「日本動物高度医療センター」は、どんな病院ですか?

山本誠さん(以下、山本):日本動物高度医療センターは、二次診療に特化している完全紹介制の動物病院です。かかりつけの病院(一次診療)から紹介を受けて、より重篤な疾病の治療にあたります。

2007年6月の開業以来、国内で3つの動物病院を運営し、多くの動物たちの治療にあたってきました。2023 年春には大阪病院が開院します。

――二次診療は、人間の大学病院のような位置付けなんですね。山本さんはどのような経緯で入社されたんですか?

山本:私はもともと人間向けの抗ウイルス薬などを研究していたのですが、医学・創薬研究には多くの動物実験を必要とします。そんな中で常々、動物も人間と同時にその恩恵をあずかるべきではないかと思うことがあり、言葉の話せない動物の「元気」を定量化できれば、異常の早期発見や治療効果測定などの一翼を担えるのではと考え、当時、共同研究を行っていた日本動物高度医療センターへ入社しました。

日本動物高度医療センターの獣医師たちと関わる中で、何度も聞く言葉が「早期発見の大切さ」だったんです。動物たちの小さなSOSに、もっと早く気づいてあげられる術はないのか……。

その思いから、センターが所有していた蓄積データをもとに、活動量計『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』の開発に着手しました。

犬猫の首輪やハーネスに装着する『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』。ジャンプ数で変形性関節症の早期発見も目指す

――『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』はどんなものですか?

山本:犬や猫の首輪やハーネスに装着して使用する小さなデバイスです。

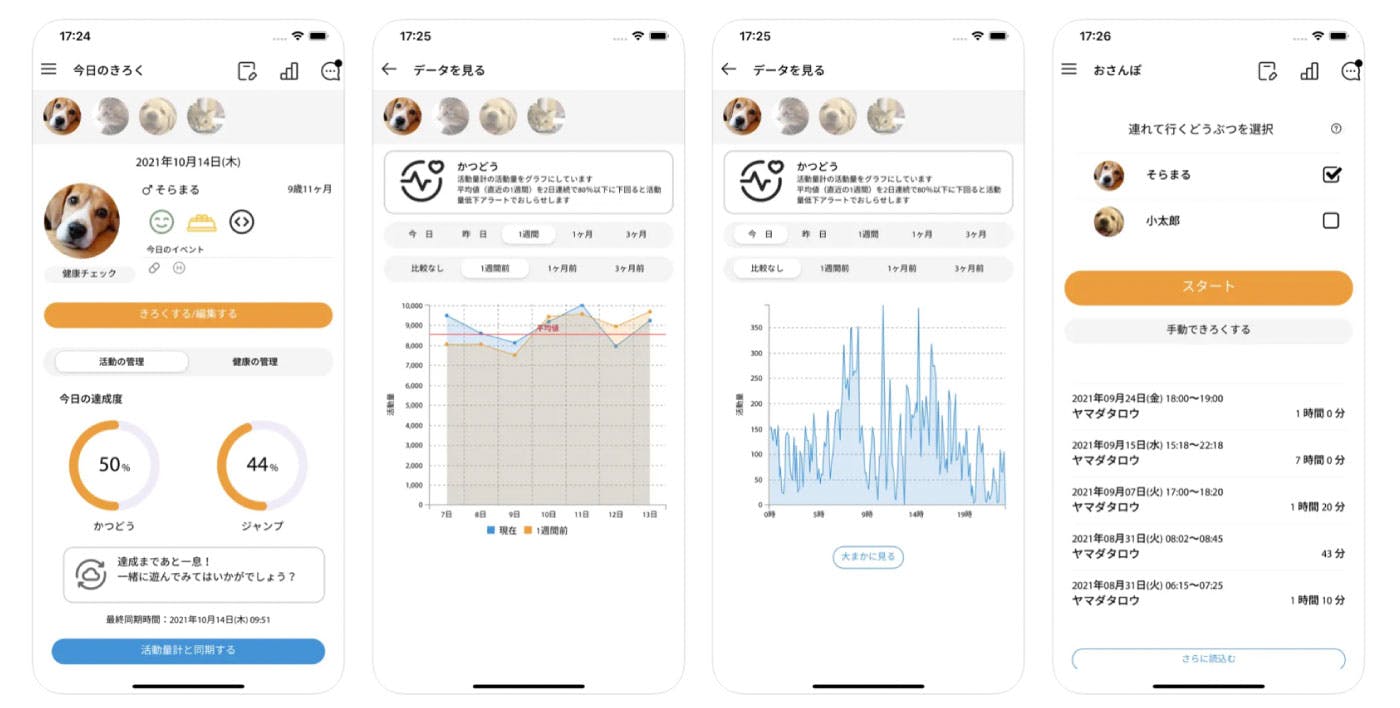

装着された『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』が、1日の活動量とジャンプ数、休息時間を計測します。得られたデータは、対応するアプリで確認できます。

例えば体調の悪い犬や猫は、家族が学校や仕事へ行っている時間に、いつもは遊んでいても病気の時にはうずくまったりして回復体位をとっているケースが多いんです。そうすると、飼い主が留守の間、ペットの活動量やジャンプ回数は低下します。

――活動量やジャンプ数、休息時間はどうやって計測しているのですか?

山本:活動量と休息時間は加速度センサーで、ジャンプ数は気圧センサーで計測しています。気圧センサーはドローンにも使用されているもので、40センチの高低差から測定が可能です。

――体調不良で動けない時に、活動量と休息時間に変化が生じるのはなんとなくわかるのですが、ジャンプ数はどんなことに活用できるのですか?

山本:ジャンプ数は、変形性関節症・脊椎症(関節軟骨や脊椎の変化で痛みなどの症状があらわれる病気)の可能性を探ることができます。この疾患は12歳以上の犬で45%以上、猫で70%以上がかかると言われています。

――かなりの割合で悩まされる病気なんですね。

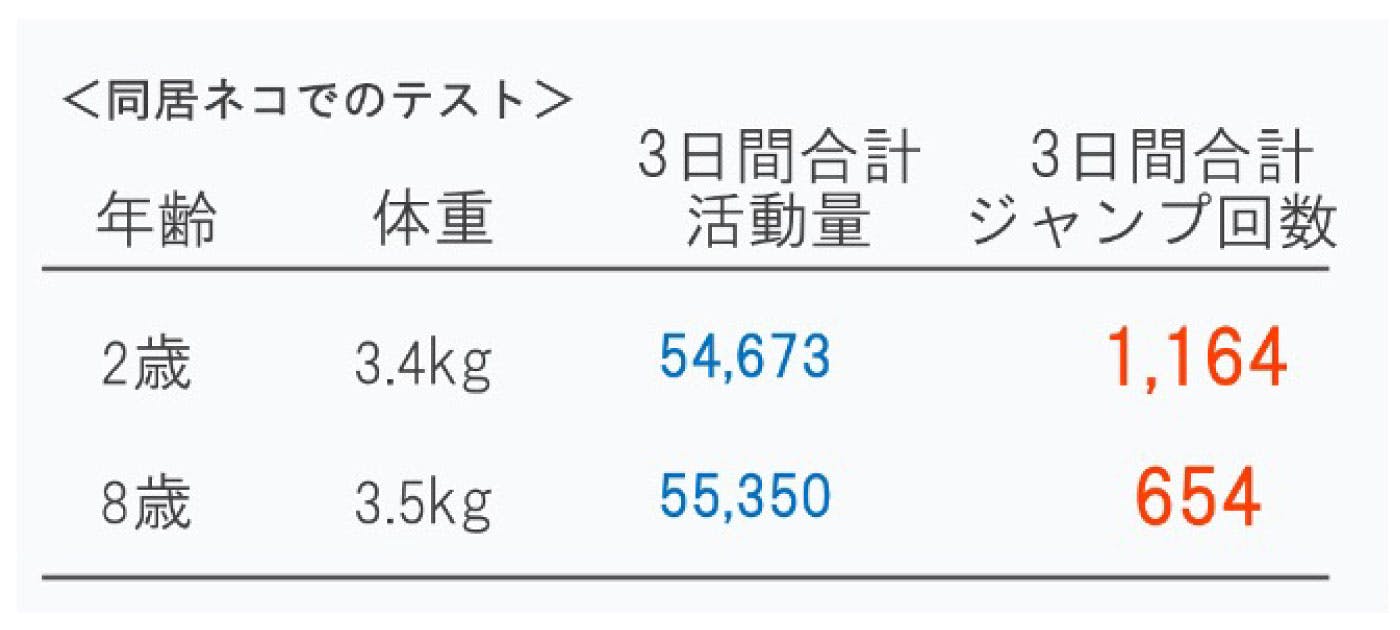

山本:そうなんです。実際に2歳と8歳の同居猫に『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』を付けてテストすると、それぞれの3日間の活動量は約5万5,000でほぼ同じであるのに対し、ジャンプ数では2歳の猫は3日間で1,000回以上、8歳の猫は650回程度と差があることがわかりました。

両者の猫はどちらも体重が約3.5キロ。「8歳からはシニア」と言われるもののよく動き、家族からは変わりなく見えたそうです。ジャンプ回数を測定しないと気づけませんでした。

――8歳の猫に病気は見つかったんですか?

山本:レントゲン撮影すると、関節にささくれが見つかりました。これは変形性関節症の症状のひとつです。この病気は完治することは難しいですが、早期発見できれば、サプリメントの服用や体重管理などで症状の進行を遅らせることができます。

飼い主の気づけない犬猫の変化をアプリで記録。獣医師と「体調」「食事」「排泄」の情報を連携

――『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』のアプリでは、どんなことが確認できますか?

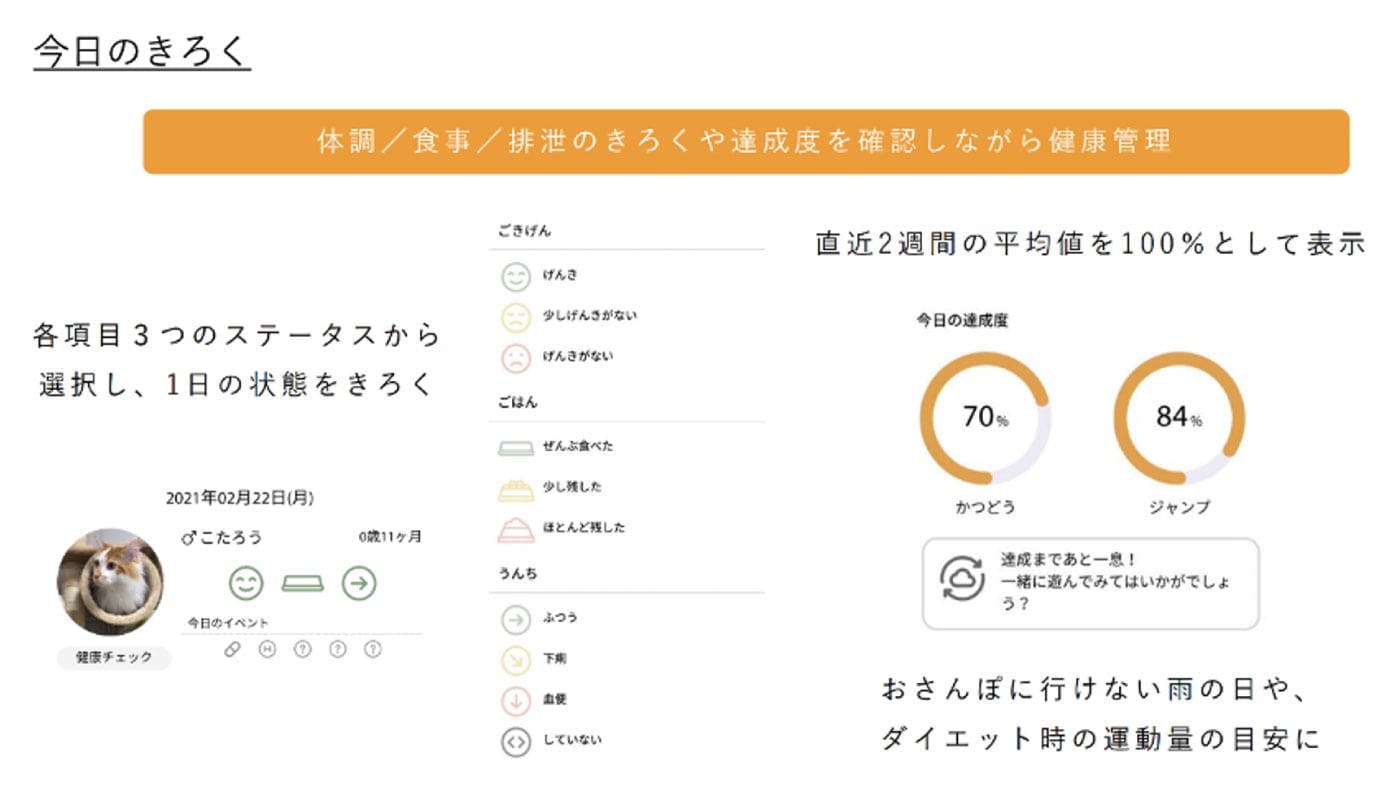

山本:アプリ内では『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』から得た情報をグラフで確認できるほか、日常の記録を「今日のきろく」へ登録することができます。

――「今日のきろく」って、具体的にはどんなことを登録するんですか?

山本:犬や猫の「体調」「食事」「排泄」の記録を書き込めます。実は、体調が悪くなった時に獣医師が一番知りたいことが「体調」「食事」「排泄」の3つなんです。

――毎日の記録が診察に役立つんですね。

山本:そうです。問診中に「いつごろから元気がないですか?」と聞かれた時、具体的に答えることってなかなか難しいですよね。毎日の記録を付けることで、些細な変化を見逃さず、万が一のときも正確な情報を獣医師に伝えられるようになります。

――ほかにはどんなことができるんですか?

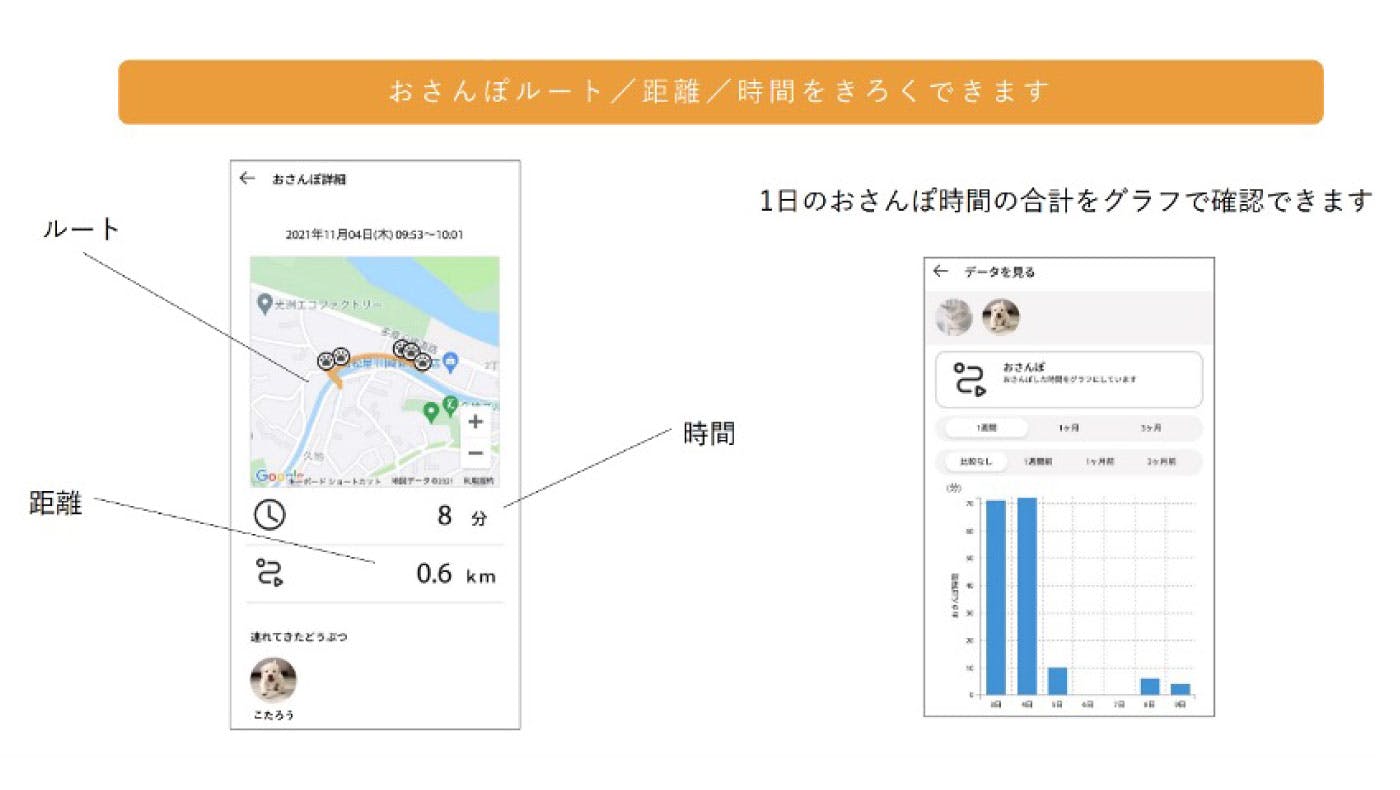

山本:散歩の開始と終了時にボタンをタップすることで、散歩の合計時間や距離などが記録できます。

――運動不足などの状況把握に役立ちそうですね。とても使いやすそうなアプリに見えますが、犬や猫の病気に関わる些細な変化を、素人の私が発見できるか、少し不安です。

山本:活動量とジャンプ数が、その子の直近2週間の平均値より2日連続で20%下がった場合に、アプリから通知が届きます。「雨が降っていて散歩が少ない」など理由がわかっていれば通知を気にしなくても大丈夫だと思いますが、いつも通りの生活で通知が来たら、いつもより注意してみてあげて、必要に応じて病院の受診を検討してみてください。

――『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』はどこの病院でも対応しているんですか?

山本:2022年11月末時点で全国の1,116の病院で導入が進んでいます。どの都道府県でも、1つは『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』対応病院がある状況です。

――診察では、獣医師にアプリを見せればいいのでしょうか?

山本:飼い主がアプリで「かかりつけ病院」に登録すれば、プラスサイクル対応病院は患者の『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』のデータを獣医師専用サイトで閲覧できるようになります。

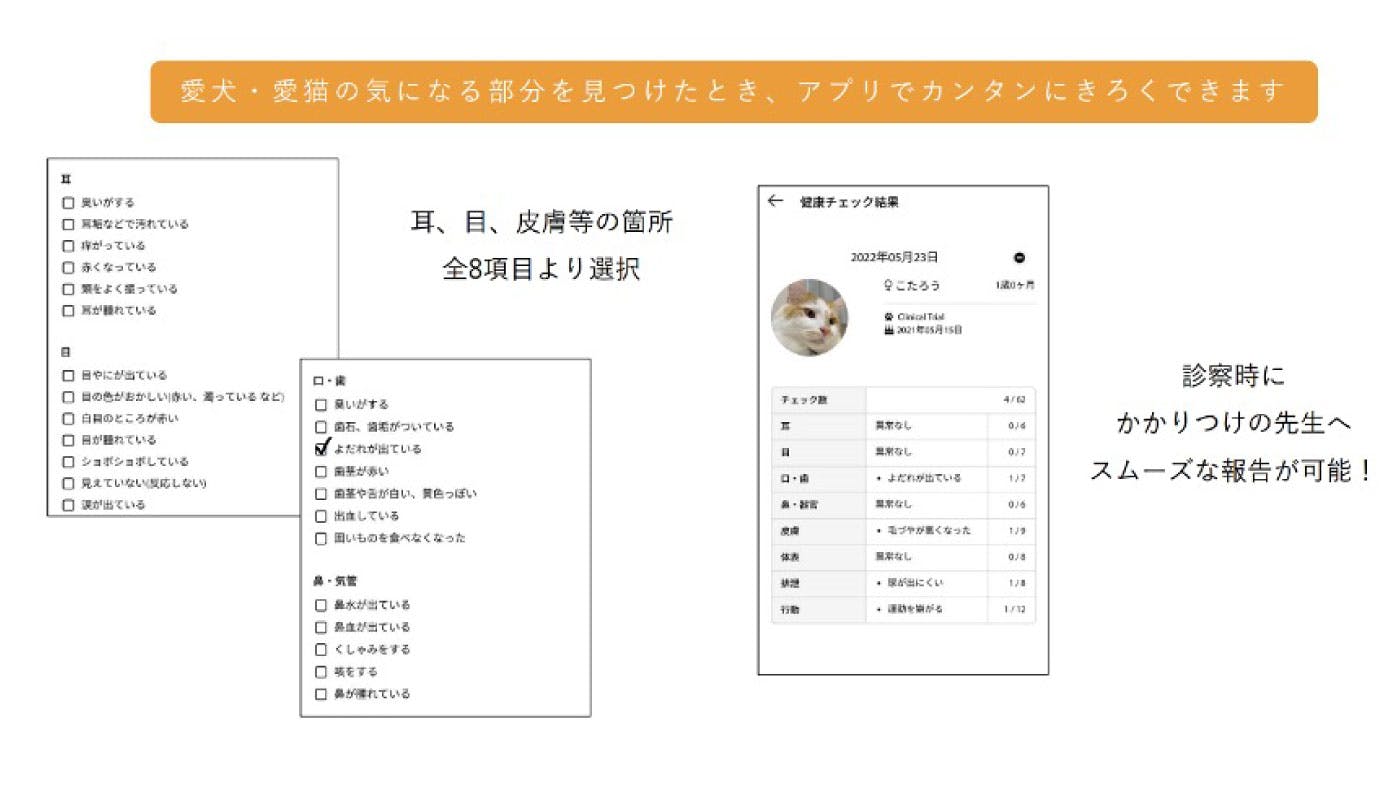

病院の受診では、アプリ内の「健康チェック表」を参考にしてみてください。当センターに所属する獣医師と作成したもので、症状を伝える時に役立ちます。

山本:診察時はただでさえ不安なうえに犬や猫を落ち着かせるので精いっぱいになりますから、電話予約や問診の際に、事前に症状を整理するのもいいと思います。

犬猫の薬・サプリメントの効果測定や、犬の陣痛予測にも役立つ『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』

――『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』対応病院では、データをどのように活用しているのですか?

山本:具体的には薬・サプリメントの治療効果測定や異常の早期発見、疼痛の管理、手術後の経過観察などで利用しています。

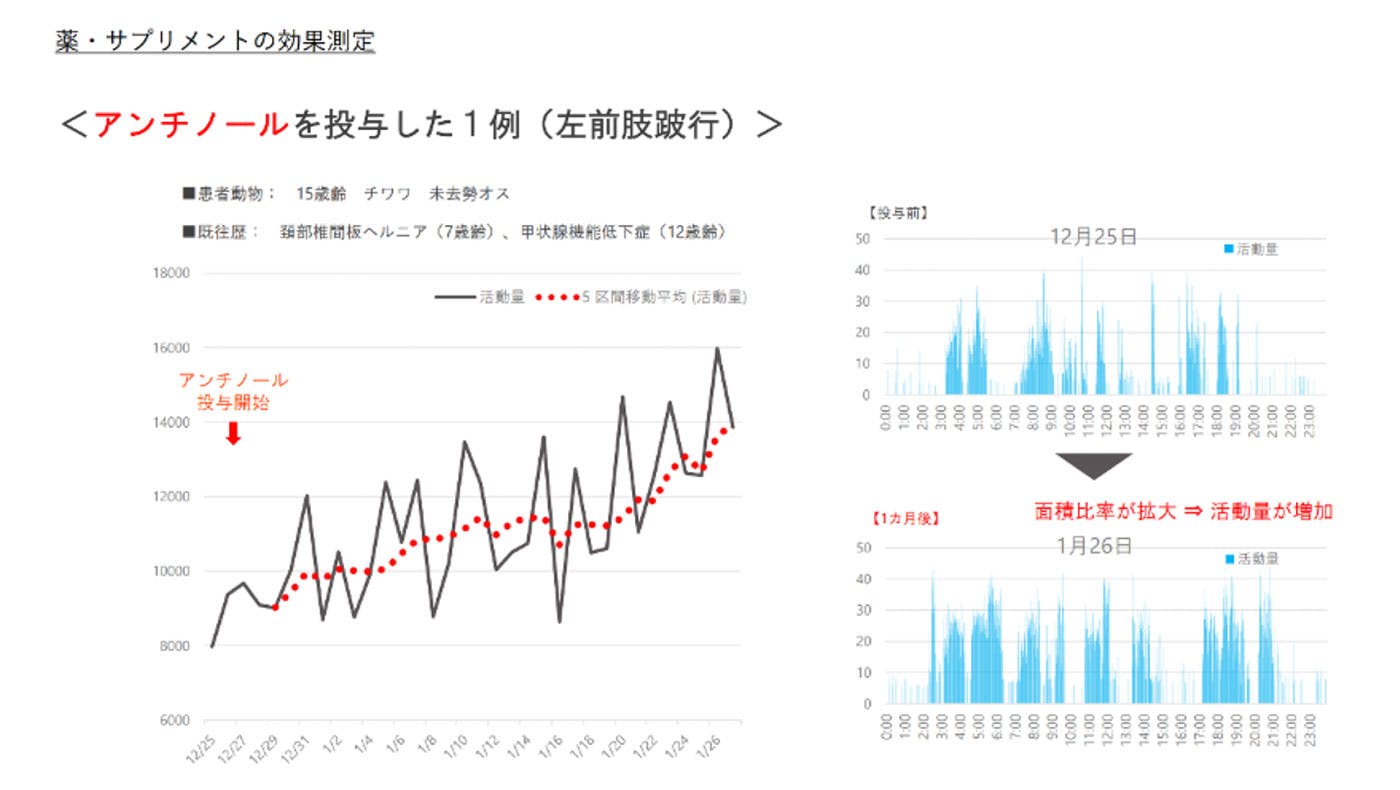

例えば前肢に跛行(びっこ)の症状がある15歳のチワワのサプリメント効果測定で利用したことがありました。関節炎に効くサプリ「アンチノール」を投与して、どのように活動量が増えるかを計測したのです。

――データを見ると、活動量のグラフにたくさんの山ができていますね。

山本:疾患がある犬や猫は、体調がいい日と悪い日の幅が大きいため、このようなグラフになることが多いんです。検査すると異常がみられるケースがあります。

――人間でも「雨の日は関節が痛む」と言うくらいですから、犬や猫も体調のいい日・悪い日があるんですね。

山本:これまでは家庭での様子を、「体調が良さそう・悪そう」といったニュアンスで伝えることが多かったと思いますが、データを計測することでより明確に理解できるようになったと思います。

――さまざまな治療で活用できそうですね。

山本:アトピー性皮膚炎のある犬では、シャンプーで洗ってあげると皮膚環境が整い、ぐっすり眠れることがわかりました。ほかにも心疾患・椎間孔ヘルニア、慢性肝疾患など、さまざまな病気を理解するのに役立っているんですよ。

病気以外では、犬の出産にも役立ちました。体の小さな犬は普通分娩ができず、帝王切開になるケースがあるんですが、陣痛がいつ頃生じるのかわかりにくい。陣痛が起き始めると、そわそわして活動量が増えますから、『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』を活用して、産気づいているかデータから読み解けるようになったんです。

サブスク追加で消費カロリー計算だけでなく、ペットに関する保険が利用可能に

――2022年12月から、『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』はサブスクリプションサービス「わんにゃんプラスケア」(月額550円)を開始したそうですね。どんなことができるんですか?

山本:サブスクに加入することで、年齢・犬種・猫種ごとの平均値を活動量計グラフで見られるようになりました。これによって、「飼い犬のビーグルは11歳。同じ年齢・犬種の平均値より活動量が多いタイプ」など、犬や猫の個性・健康状態をより理解できるようになります。

――犬種は、雑種犬にも対応していますか?

山本:ミックスというグラフがあります。ただ、ミックスと言ってもチワワのミックス、ビーグルのミックスでは体格に違いがありますから、近い犬種を選んでいただいてもかまいません。

また、サブスクで特徴的なのは消費カロリーが計算できるようになったことです。実は、犬の消費カロリーの計算はとても難しいんですよ。

――そうなんですか?

山本:一言に「犬」と呼んでも、チワワとボルゾイではサイズが全く異なりますし、脂肪量で見ても柴犬、パグ、コーギーなど同じようなサイズでも違いが大きいんです。

犬は猫と違って、犬種によって体の大きさも脂肪量も活動量も異なる。だから、それぞれに合わせた消費カロリーの計算式が必要になります。

――どのように計算するんですか?

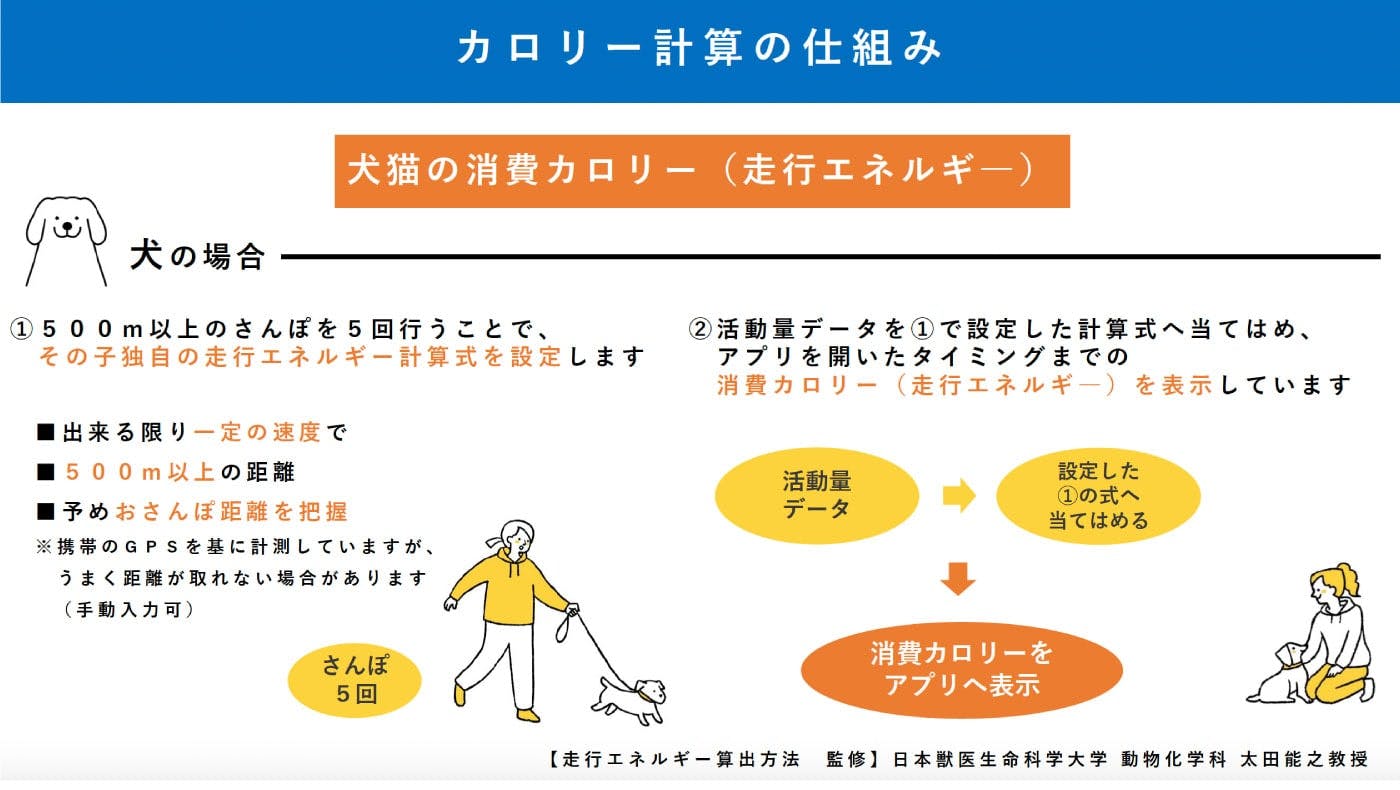

山本:それぞれの犬の歩き方をPLUS CYCLEで把握することで、走行エネルギー(人間でいう消費カロリー)の計算式を設定できるようになりました。

山本:具体的には、飼い主が飼い犬を連れて500メートル以上の散歩を5回行ってもらうことで、PLUS CYCLE が犬の歩き方を把握し、その犬独自の消費カロリーを算出できるようになったんです。

――なんだか難しそうに感じますが、飼い主は散歩に連れていけばいいんですね。それなら私にもできそうです。

山本:動物の栄養学を専門とする大学教授と2年間研究してやっと算出できるようになったので、ぜひ活用してほしいと思っています。

これ以外に、サブスクに加入すると三井住友海上と提携した安心補償サービスが受けられるようになりました。『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』の破損を補償するほか、犬や猫が第三者にけがをさせてしまった場合などに、その損害を最大3億円まで補償します。

――サブスクで保険まで加入できるのって、ありがたいですね。必要性は感じるものの、なかなか加入する機会って訪れないので。

山本:ほかにも、24時間専門家に相談できる『ペッツオーライ』やペットシッターサービス『SEWAKUL.(セワクル)』などで使える特典も準備しています。

犬猫以外のゾウやハシビロコウの研究にも使われる『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』

――目覚ましい発展を遂げる『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』ですが、犬や猫以外の動物でも使用されているそうですね。

山本:そうなんです。よこはま動物園ズーラシア(神奈川県)のゾウに装着したことがありました。

動物園で、ライオンが左へ右へ歩いている様子を見たことはありませんか? あれは常同(じょうどう)行動といって、ストレスがたまった時に見せる行動のひとつなんです。

ゾウも同じで、ストレスがたまると左右に歩きます。けれど体重が重いから、足裏への負担が大きいんですよね。1カ所だけに負担がかかって足を故障すると立ち上がれなくなってしまう。そうすると一気に弱ってしまうきっかけになるんです。

――命に関わりますね。

山本:そこで、『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』が活用されました。もしゾウが常同行動を取ったら、活動量が異常に増加します。そうしたら、ゾウにオモチャを与えるんです。オモチャで遊び始めると、ストレスが軽減して常同行動を減らすことができます。

――部屋にオモチャを入れっぱなしにするのでは、ダメなんですか?

山本:ゾウはかしこいから3日でオモチャに飽きちゃうんですね。そうするとまた常同行動が始まってしまうので、新しいオモチャを投入する。そのサイクルを『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』で見極めているんです。

――めちゃくちゃ役立っていますね。

山本:そうなんです。これ以外にも神戸どうぶつ王国(兵庫県)のハシビロコウや、ウマ、サルなど様々な動物に装着して、研究などで活用されています。

データ駆動型の予防動物医療を目指す『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』

――『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』は今後、どのような発展を遂げる予定ですか?

山本:『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』をきっかけに動物のパーソナルヘルスレコード(患者に対する医療・健康データのこと)を確立し、データ駆動型の予防動物医療を進めていきたいと思っています。そうすることで、犬や猫といった言葉が話せない動物たちの“小さなSOS”を救っていきたいですね。

実は、飼い主のみなさんにしてもらうことって、犬や猫と楽しく暮らすだけでいいと思っているんです。

健康管理って厳しくされると、人間の私たちも嫌ですよね。例えばお酒を飲んでいる席で、「塩分はどれくらいか」とにらめっこしていたら疲れてしまう。

――確かにそうかも。

山本:飼い主の皆さんが犬や猫と一緒に暮らしている理由は、彼らの健康管理がしたいからではないはずです。

これからの未来では、飼い主が犬や猫と毎日楽しく暮らしているだけで、いつのまにか健康管理が整う安心できる世界にしていきたい。そのためにも、健康管理に必要なことは舞台裏から私たちが支えます。

飼い主の皆さんは、飼い犬・猫のSOSに気づいた時、かかりつけ医に相談するだけでいい。そこから先は、獣医師と私たちの領域です。『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』を使った症例レポートを月に1度獣医師向けに発行するなど、さまざまな工夫をしていきますから。

――『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』の目指す未来が楽しみです。ありがとうございました。

山本:ありがとうございました。