2022年09月19日 更新 (2021年02月16日 公開)

獣医師でありながら、トリマー、動物看護士、ドッグトレーナーとしての実務経験も持つ。病気の早期発見、未病ケアに努める0.5次医療を提唱し、精力的に活動。

犬の迷子対策として使える「マイクロチップ」をご存じでしょうか。名札や首輪といった迷子対策とは異なり、犬の体内に埋めて使うものなので、なくしたり落としたりする心配がありません。今回は獣医師の箱崎加奈子先生に教えていただいた、犬のマイクロチップがどんなものかや装着方法、メリット・デメリットなどについて解説していきます。

目次

- 犬のマイクロチップって何?

- 犬にマイクロチップを装着することは義務化されているの?

- 犬のマイクロチップの国内普及率は?

- 犬が迷子になった場合にマイクロチップをつけているとどうなる?

- 犬にマイクロチップを装着させる方法と費用は?

- 犬にマイクロチップを装着することのメリットは?

- 犬にマイクロチップを装着することのデメリットは?

- 犬にマイクロチップを装着する際の注意点は?

犬のマイクロチップって何?

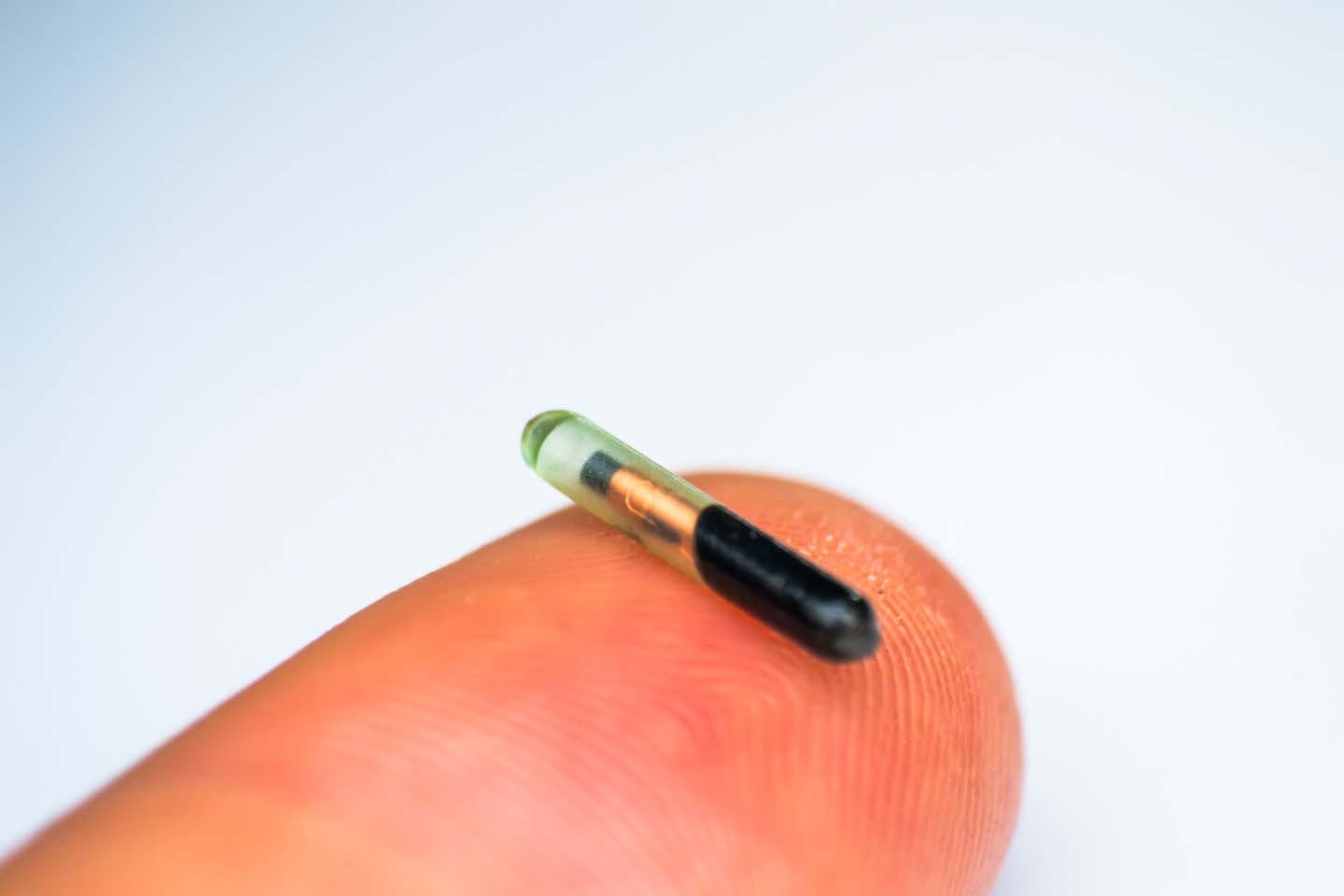

犬のマイクロチップは全長8〜12mm、直径約2mmのカプセル型をしている小さな機械で、個体識別のために装着します。カプセルは生体適合ガラスでできており、内部に15桁の固有番号が書き込まれたICが入っています。専用の機械を使うと、15桁の番号を読み取ることができます。

犬のマイクロチップの使い方は?

マイクロチップには、あらかじめ、飼い主の住所や電話番号などの所有者情報を登録しておきます。愛犬が迷子になったり、誘拐されて保護されたりしたときなどに、15桁の番号を照合することで所有者がわかるようになるのです。

犬のマイクロチップはいつから始まったの?

1986年ごろから欧米を中心として犬にマイクロチップを埋め込む動きが始まりました。日本では1997年から導入されています。

犬にマイクロチップを装着することは義務化されているの?

すでに飼われている子の場合、犬にマイクロチップを装着するのは努力義務であり、必ず装着しなければいけないわけではありません。一方、改正動物愛護法の成立により、2022年6月からは、販売されている犬にはマイクロチップの装着が義務付けられることになりました。そのため、2022年6月以降にペットショップやブリーダーから犬を迎える場合は、すでに装着されている状態で自宅に迎えることになります。

すでに飼われている子の場合、犬にマイクロチップを装着するのは努力義務であり、必ず装着しなければいけないわけではありません。一方、改正動物愛護法の成立により、2022年6月からは、販売されている犬にはマイクロチップの装着が義務付けられることになりました。そのため、2022年6月以降にペットショップやブリーダーから犬を迎える場合は、すでに装着されている状態で自宅に迎えることになります。

ただし、マイクロチップが装着されているといっても、単なる15桁の番号が入っているだけなので、それだけでは意味を持ちません。この15桁の番号と飼い主の氏名、住所などを、マイクロチップチップのデータ管理機関(マイクロチップによる動物の個体識別の普及を行なっている「動物ID普及推進会議(AIPO)」)へ登録する必要があります。

マイクロチップ装着後の登録手続き

病院で犬にマイクロチップを装着したり、マイクロチップ装着済みの犬を引き取ったりした際、AIPOへ飼い主の情報を登録するための申請用紙を渡されます。そこに必要事項を記入して送付し、AIPOへの登録料1,050円(令和元年10月現在)を振込みで支払うと登録手続きが完了。氏名や住所などの所有者情報が、マイクロチップの15桁の番号に記録されます。このデータはAIPO のリーダーが設置された動物病院や動物愛護センターで確認することができます。

犬のマイクロチップの国内普及率は?

日本では1997年から始まった犬のマイクロチップですが、国内での普及率は26.5%ほどではないかと推測されています。しかし、アニコムというペット保険加入者の装着率では15.8%とされており、実際はもっと低い可能性もあるのです。日本国内の犬のマイクロチップ装着率の低さは、以前から課題となっています。

犬が迷子になった場合にマイクロチップをつけているとどうなる?

犬が迷子になってしまった場合に、マイクロチップは役に立ちます。まず、犬が捕獲され動物愛護センター(保健所)に収容されると、必ずマイクロチップの装着を確認されます。マイクロチップの番号がわかったらAIPOにて飼い主の情報を照合します。登録されている飼い主の連絡先がわかるとそこに連絡が入るようになっています。

犬が迷子になってしまった場合に、マイクロチップは役に立ちます。まず、犬が捕獲され動物愛護センター(保健所)に収容されると、必ずマイクロチップの装着を確認されます。マイクロチップの番号がわかったらAIPOにて飼い主の情報を照合します。登録されている飼い主の連絡先がわかるとそこに連絡が入るようになっています。

犬にマイクロチップを装着させる方法と費用は?

犬にマイクロチップを装着するのは医療行為となりますので獣医師が行います。注入針のついたインジェクターやインプランターと呼ばれる使い捨ての埋め込み器を使用して、首の後ろ側の皮下にマイクロチップを埋め込みます。

犬にマイクロチップを装着するのは医療行為となりますので獣医師が行います。注入針のついたインジェクターやインプランターと呼ばれる使い捨ての埋め込み器を使用して、首の後ろ側の皮下にマイクロチップを埋め込みます。

麻酔なしでも処置は可能で、ワクチンや採血の注射器よりも少し太い針を使用しますが、痛みや体への負担は普通の注射と同じくらいとされています。気になる方は、不妊手術などをするときに、あわせて装着するとよいでしょう。

一般的にマイクロチップを犬に装着する際にかかる費用は5,000円~10,000円くらいとされています。そして、別途1,050円のAIPOへのデータ登録料もかかります。

犬にマイクロチップを装着することのメリットは?

マイクロチップの装着は犬の体に埋め込むため、外れたり、なくしたりといったことがありません。そのため、迷子や震災などで離ればなれになってしまっても、犬が保護されれば、飼い主を探し出すしやすくなるのです。首輪や名札の場合は外れる、なくすリスクがありますので、これはマイクロチップの大きなメリットだといえるでしょう。

マイクロチップの装着は犬の体に埋め込むため、外れたり、なくしたりといったことがありません。そのため、迷子や震災などで離ればなれになってしまっても、犬が保護されれば、飼い主を探し出すしやすくなるのです。首輪や名札の場合は外れる、なくすリスクがありますので、これはマイクロチップの大きなメリットだといえるでしょう。

犬にマイクロチップを装着することのデメリットは?

一方、マイクロチップは万能ではありませんので、デメリットもあります。

一方、マイクロチップは万能ではありませんので、デメリットもあります。

マイクロチップの情報を見るには専用のリーダーが必要

まずは、専用のリーダーがないとマイクロチップの情報を読み込めないことです。飼い主の名前がその場で見ればわかる首輪や名札と比較すると、デメリットだといえるでしょう。また、マイクロチップの管理組織が違うと情報が共有されず情報を読み取れないため、せっかく登録していても役に立たないということもあります。

マイクロチップは壊れることがある

犬の体内に装着したマイクロチップは、機械なので壊れることがあります。壊れるのはかなり稀ではありますが、それでもリスクがゼロとはいえません。

マイクロチップを装着しているとMRI撮影がしにくくなる

マイクロチップには金属が含まれています。なので、磁気で撮影をするMRI撮影がしにくくなるという点もデメリットとして挙げられます。MRIを撮ること自体は可能ですが、マイクロチップを装着している部分の画像が乱れてしまうことがあるのです。

犬にマイクロチップを装着する際の注意点は?

犬にマイクロチップを装着する際は、飼い主の氏名や住所といったデータの登録を忘れないようにしてください。先ほどの項目でも申し上げた通り、飼い主の氏名や住所が登録されていなければ、仮に愛犬が迷子になったときも役立てることができません。犬にマイクロチップを装着したら、すぐに登録を済ませておきましょう。また、住所や飼い主が変わったなど、所有者情報が変更になったときには、必ず変更手続きをしてください。なお、変更手続きの費用はかかりません。