2023年09月13日 更新 (2023年05月24日 公開)

学生時代から、引きこもり・非行少年支援や保護犬活動に携わり、2012年にキドックスをNPO法人化し、代表に就任。2017年に人間力大賞総務大臣奨励賞受賞。

認定NPO法人キドックスの犬も人も共に成長する「動物介在活動(ドッグプログラム)」とは?

目次

- 犬と人が手を取り合い社会復帰を目指す「認定NPO法人 キドックス」代表 上山 琴美さん

- 支援“される”側から“する”側へ。キドックスの「動物介在活動(ドッグプログラム)」

- 保護犬を助けることで、私たち人間が助けられている

- 人が孤立しなければ、一緒にいる動物たちも孤立しないはず

- 犬を与えるだけでは問題は解決しない。少年院の視察で教わったこと

- 「9割が大変なこと」上山さんが青少年・保護犬支援活動を続けられる理由

犬と人が手を取り合い社会復帰を目指す「認定NPO法人 キドックス」代表 上山 琴美さん

悲しいときや悩んでいたとき、たとえ言葉を交わさずともワンちゃんの存在に救われた。そんな思い出を持つ方も少なくないのではないでしょうか。

不登校となった若者と保護犬をつなぎ、手を取り合うことで自分らしく生きる。そんなサポートをおこなう「認定NPO法人 キドックス」の代表を務める上山琴美さんも、幼少期にワンちゃんの存在で救われた一人でした。

「保護犬を助けているようで、結局助けられているのは私たち人間側なんじゃないかと、いつも思うんです」

キドックスのこれまでの歩みや犬と人が手を取り合うからこそできること、そして多くの若者と保護犬の成長を見届けてきた上山さんの仕事のやりがいについて、お話を伺いました。

支援“される”側から“する”側へ。キドックスの「動物介在活動(ドッグプログラム)」

2012年、認定NPO法人キドックスは茨城県土浦市の古民家から活動をスタート。取り組みの中核となるのが、『動物介在活動(ドッグプログラム)』です。ドッグプログラムとは、犬という動物を介して、人に対しておこなう教育や支援活動の全般を指します。

キドックスでおこなわれているドッグプログラムは、不登校や働けなくなってしまった若者と一度飼い主に捨てられた保護犬をマッチングし、ペアとなった犬のお世話やトレーニングを若者が担うことで社会で生きていく力を回復していくものです。

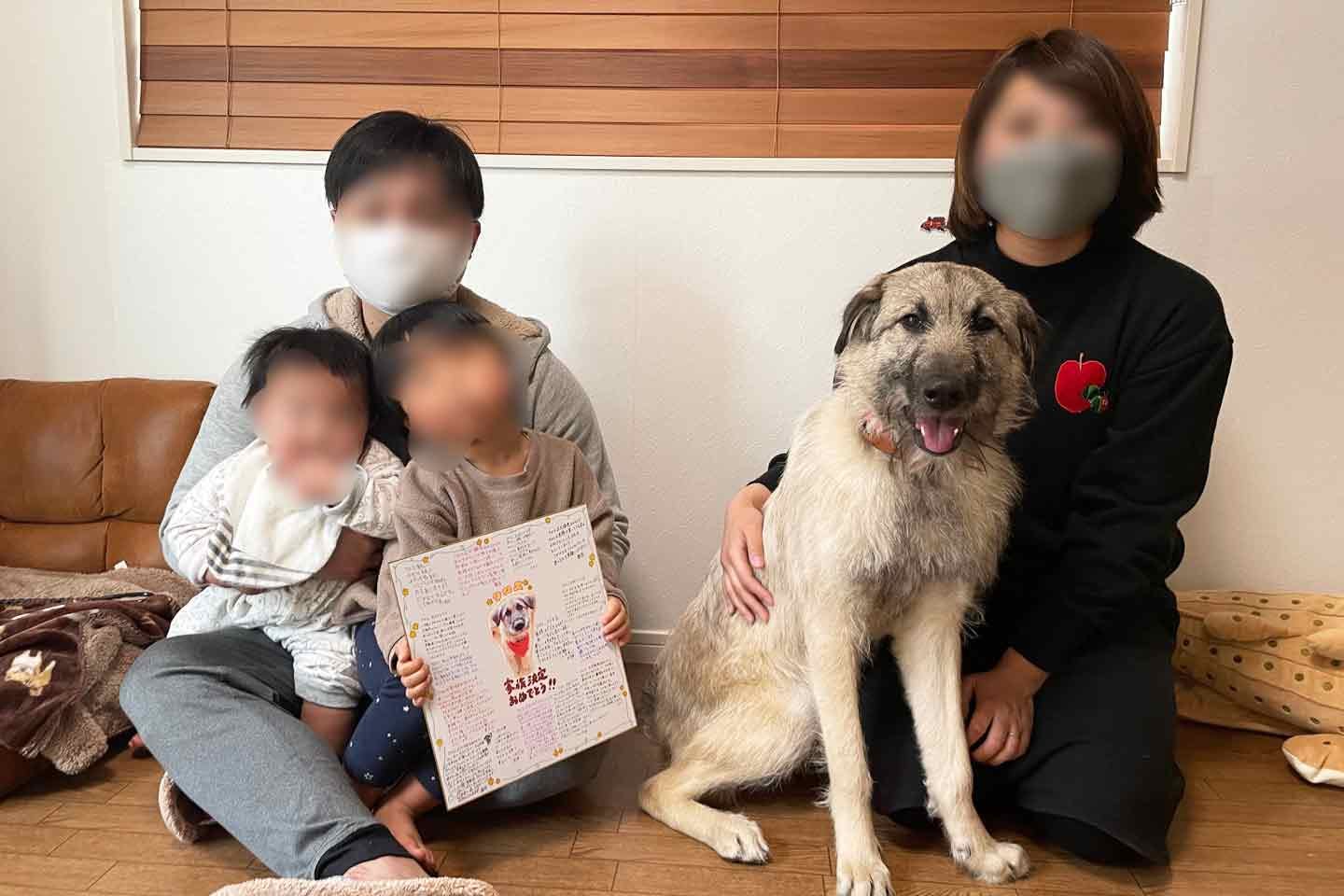

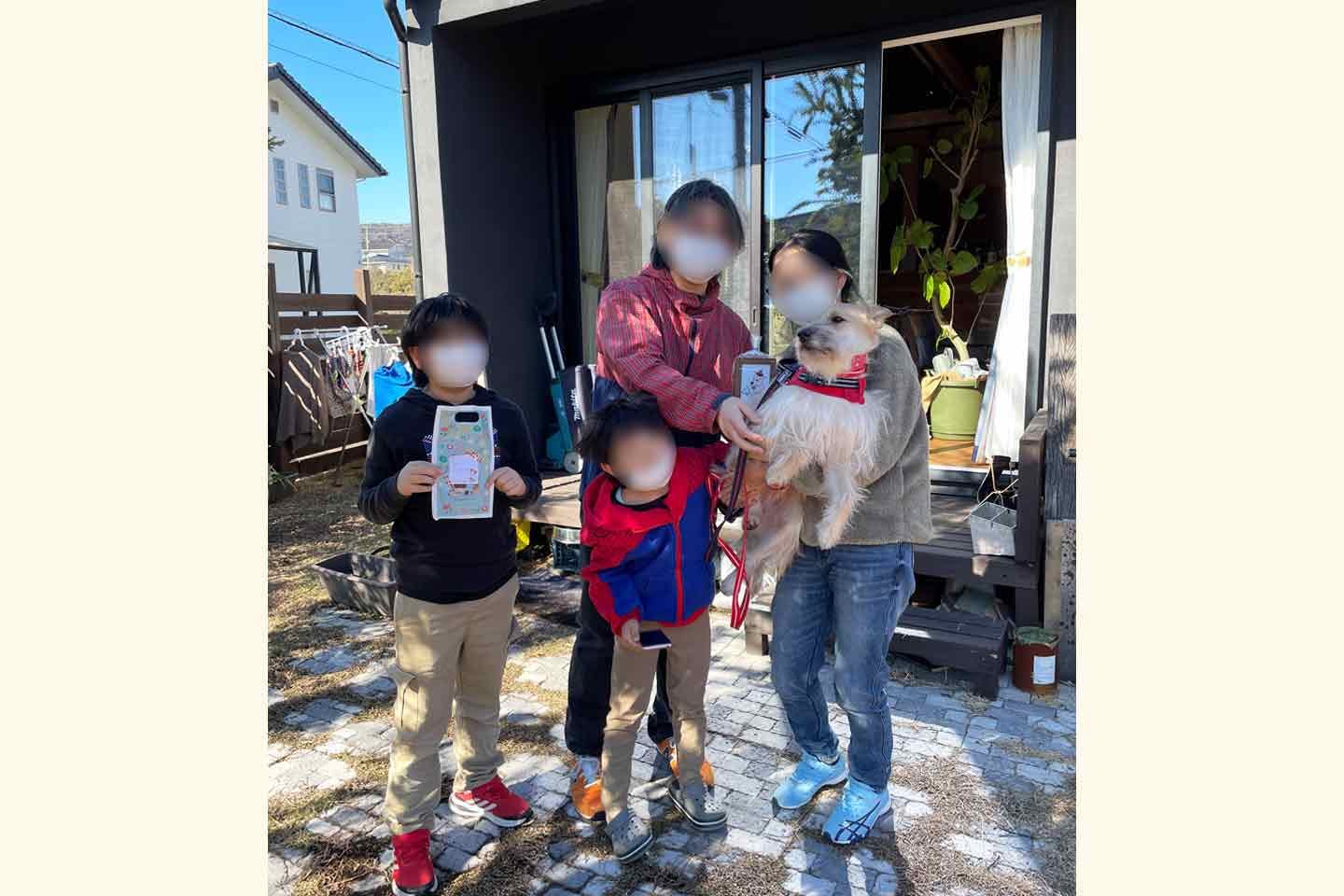

一方、保護犬は若者との交流を通じ、ゆくゆくは新しい家族に迎えられることを目標としています。

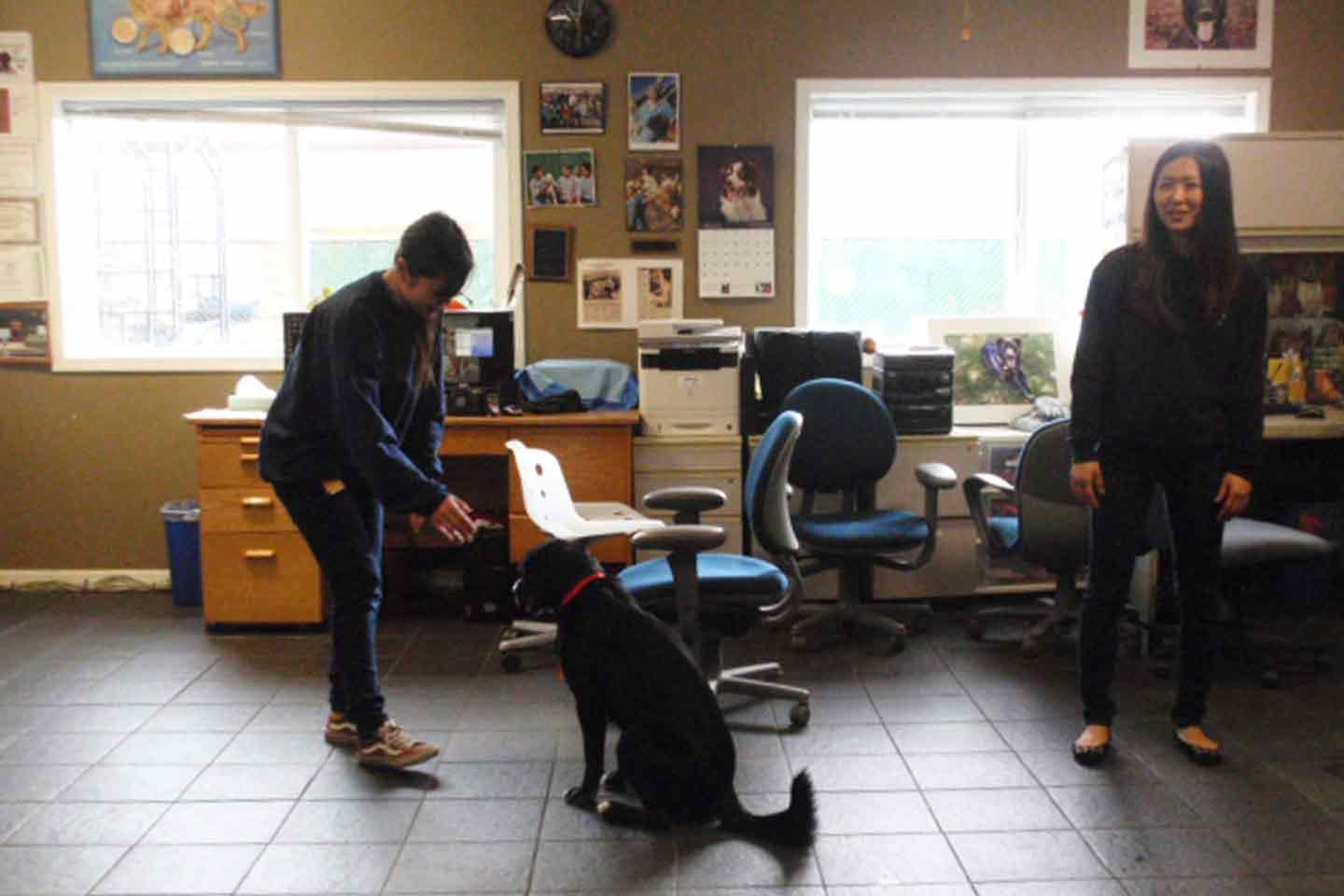

キドックスのドッグプログラムの元となったのが、アメリカのオレゴン州の少年院でおこなわれている『プロジェクト・プーチ』と呼ばれる更生プログラム。犯罪を犯した少年が保護犬の心身のケアとトレーニングをおこない、里親を探す活動をおこなっています。

通常の再犯率は半数以上のところ、『プロジェクト・プーチ』を受けた200人以上の卒業生たちの再犯率はなんと0%。再犯を防ぐだけでなく、「責任」「忍耐」「愛情」をテーマとした教育プログラムとして、効果が認められています。

人と犬が共に手を取り合うことが、人の学びや社会復帰につながる理由。それは「唯一、“支援する側”として社会と関わることができるから」だと上山さんはいいます。

不登校になった子に対する支援はさまざまありますが、基本的には“支援される側”になりがちです。しかし、言葉を持たない保護犬たちは自分と同じくらいか、それ以上に社会的な立場が弱い存在。自分の関わりによって、保護犬たちが家族という新しい居場所を見つけられたときの“貢献感”は、大きな自信になることでしょう。

保護犬を助けることで、私たち人間が助けられている

キドックスのドッグプログラムに参加した若者と保護犬の一例を紹介します。

およそ3年前、自分の意見を上手に伝えることができずに自信をなくし、職場に通えなくなってしまったとある女性がこのプログラムに参加することとなりました。本人との面談で「ちゃんと自分の意見が言えるようになること」を目標に据えることにし、職員会議のうえ、保護犬はあえて“引っ込み思案の怖がりな犬”が選ばれました。

相手がビビりなワンちゃんの場合、自分から働きかけなければ状況を変えることができません。彼女は自分の意思を犬に伝える練習を繰り返していきました。すると、最初はスタッフさんの指示通りにしか動けなかった彼女も、『私はこうしたいんです』と意見を言い返せるようになりました。

「自分は犬に対してこう関わりたいんだと、言い返せるのは素晴らしいことです」

彼女の成長はもちろん、ワンちゃんの成長も見逃せません。昔は“引っ込み思案の怖がりな犬”は、人を前にすると怯えてすぐに逃げてしまっていましたが、だんだんと人間に歩み寄ることができるようになりました。

その後、無事にワンちゃんの新しい家族が見つかり、彼女も新しい職場に就職。現在では、時折キドックスに寄付をしたり手伝ってくれたり、社会で自立して活躍する姿を見せに来てくれるそうです。

ふたりは一定期間を共に過ごし、現在ではそれぞれ社会の中で自分の居場所を見つけ、自分らしくのびのびと暮らしているのです。

人が関わることで健康になったり心がケアされたり、犬にとっていいことももちろんあるけれど、誰かの役に立てたという充実感や貢献感は、『むしろ犬が人に与えてくれているもの』。

「保護犬を助けているようで、結局助けられているのは私たち人間側なんじゃないかと、いつも思うんです」

保護犬がたどってきた過去ばかりに目を向けて、「かわいそうな存在」としてみてしまうのは、その犬が本来持つ可能性を閉じてしまうようでもったいないと上山さんは言います。

「犬は、“いま”に一番意識が向いている動物です。その子に辛い過去があっても、そこばかりに目を向けて“かわいそう”と決めつずに、その子がこれから掴むであろう輝かしい未来に向けて希望や期待を持って関わりたいです」

また、キドックスにやってくる若者は、人同士の関わりで苦労してきた人がほとんど。言葉を持つ人間は社交辞令や本音を話さないこともしばしばあるため、気持ちを読み取ることに疲弊してしまう場合があります。しかし、犬は嫌なときはきちんと拒否するし、リラックスしていれば心穏やかに過ごせている証です。

「犬は本当に裏表がないですよね。気持ちの表現方法がシンプルなので、対人支援が合わなかった子でも、犬だったら大丈夫かもしれないと思って来てくれる子も多いんです」

人が孤立しなければ、一緒にいる動物たちも孤立しないはず

2011年に任意団体となり、2012年にNPO法人として設立したキドックス。

上山さんはこの活動をはじめてから約10年で32名の社会復帰を見送ってきました。しかし、「決して就職や復学だけがゴールじゃない」と言います。

一時的に社会復帰できたとしても、転職や出産、介護など、人生のフェーズによってさまざまな悩みにぶつかるものです。そんなときに一人で抱え込むのではなく、本人にとって安心して頼れる居場所があることが重要です。

「孤立せず、いろんな人を頼ったり相談を聞いてもらったりしながら、人生を歩めるようになってもらいたいです」

就職や復学という結果よりも、安心安全な居場所を持ち、時には人に頼れる力を身につけることがキドックスのドッグプログラムが目指すゴールなのです。

また、「困った時に気軽に足を運べる“地域の居場所”になりたい」という願いを込めて、キドックスは昨年、『ヒューマンアニマルコミュニティセンター』という新しい施設を設立しました。

もともとあったドッグシェルターや保護犬と里親の出会いの場『キドックスカフェ』、ワンちゃんの一時預かりサービスやトリミングサロンに加え、子ども食堂、ボランティアコミュニティの運営など、地域の人たちが気軽に足を運び、人と人、犬と犬、そして人と犬が交流できる場所となっています。

10年間、キドックスの活動をつづけるなかで上山さんが最も目を離せなかった課題は、“孤立”。

多頭飼育崩壊しているお家や長い引きこもり生活を送る若者の姿を見て、「もっと早くに気づけていれば、何かできたかもしれないのに...」と歯痒さを感じることが多くありました。

「孤立の期間が長いほど、多頭飼育されているワンちゃんの数も増えていきますし、引きこもりの子も支援が遅れるほど社会復帰が難しくなります。人が孤立しなければ、一緒にいる動物も孤立しないはずですから、“いかに人を孤立させないか”が重要です」

多頭飼育崩壊や引きこもりに地域の人が薄々気づいていたとしても、気軽に話せる地域コミュニティーがなければ、声もあげにくいものです。事態が悪化する前にキドックスにできることはないかを考えた末、『ヒューマンアニマルコミュニティセンター』の立ち上げに至りました。

現在は資金不足により毎日オープンすることは難しいそう。しかし、地域の居場所となるためには、いつでも足を運べる環境が大切です。

キドックスの取り組みに共感してくださる方は、まずはドッグカフェに足を運んでより詳しく活動を覗いてみたり、寄付したりすることでキドックスのますますの活動を応援することができます。

犬を与えるだけでは問題は解決しない。少年院の視察で教わったこと

生まれつきと言っていいほど、小さい頃から動物が好きだった上山さん。いじめに遭い学校に通うのがしんどかった小学生の頃、当時飼っていたワンちゃんによく話を聞いてもらっていました。

「ただ一緒にいたり、撫でたりするだけで、心が安定していくのを感じていました」

犬を頼りにすることで、犬も居心地が良さそうにしている。決して言葉は交わさずとも心のやりとりができることに、犬のありがたさを感じてきました。

「引きこもりで苦しむ若者たちも、私と同じような感覚を求めてキドックスに足を運ぶのかもしれませんね」

人間相手では感じられなかった“心のつながり”も、ワンちゃんとであれば築けるかもしれない。そんな希望を抱いて、キドックスにやってくる若者たちがいます。

しかし、「ドッグプログラムは向き不向きがある」と上山さんは考えます。どんな若者でも、どんな保護犬でもこのプログラムに向いているわけではありません。若者の場合、犬の気持ちを読み取ろうとする姿勢があるかどうか、保護犬の場合は脱走や怪我をさせる危険はないかどうかなど、さまざまな適性を鑑みた上で、プログラムへの参加有無が決定します。

この方針の背景には、少年院へ視察に訪れた際、『プロジェクト・プーチ』の設立者 ジョアン・ドルトンさんに「犬を与えるだけでは問題は解決しない」と口酸っぱく言われたからだといいます。

上山さんが視察に行ったとき、少年たちがおはぎと日本茶を用意して出迎えてくれたり、『プロジェクト・プーチ』について手作りの動画で案内してくれたり、研修セミナーを用意してくれていたりしました。

これらは全て、少年たちが自分たちで考えた企画だそうです。彼らには『日本から女の子たちが来るから、彼女たちが喜ぶ企画を考えてくれ』とだけ伝えられていました。

「ドッグシェルターで働く少年たちの時給はわずか10〜100円ほど。そんな彼らがまさか自分たちのために、お金を貯めて、おはぎと日本茶を買ってもてなしてくれるとは思ってもみませんでした。その行動に本当に感動しましたね。ドッグプログラムは確かに力を持つものだけれど、それだけがすべてじゃない。キドックスの活動の肝になる大切なことを身をもって教わった機会でした」

保護犬を世話することと、おはぎを用意することや動画を作成することは直接は関係ありません。しかし、犬をお世話する活動を通して、思いやりや愛情も育まれていたのです。そして、この企画を進行すること自体が、「愛を持って人をもてなす」という精神や動画を編集する楽しさなど、少年たちの大きな学びの機会になっていたと考えられます。

「ただ犬のお世話をしてもらうことだけが支援ではありません。犬との交流も含めて、私たちが持つすべての資源を使った、若者が成長できる機会をつくること。それが本質的な支援だと思っています」

キドックスでも、ドッグプログラムが合わないと判断された若者には、別の作業をお願いしたり、別の事業所を案内するなど、他の支援方法を模索します。『プロジェクト・プーチ』をおこなう少年院にも、さまざまな職業訓練があり、ドッグプログラムはあくまで選択肢の一つです。

「9割が大変なこと」上山さんが青少年・保護犬支援活動を続けられる理由

「正直、9割が大変なことです(笑)でも1割の喜びがあるから、つづけられているんですよね」

その喜びは、不登校の若者たちからの感謝の言葉やドッグカフェで楽しそうに過ごしている姿にあると言います。

「キドックスが唯一本人が行きたがる場所なんです。数ヶ月前からずっと楽しみにしていました」と親御さんから声をかけられることもしばしば。キドックスにやってくると、すごく目をキラキラさせて犬と遊んでいて、深く悩んでいるようにはまるで見えないのだそう。

「生きづらさを抱えていても、前向きにがんばろうとする姿勢や楽しそうにワンちゃんに触れている姿を見るたびに、私もがんばろうと背中を押されます」

若者の姿に上山さん自身が勇気をもらったり、助けるはずの保護犬に上山さん自身がケアされたり、「支援する側・される側」がコロコロと移り変わっていくキドックス。

「する側・される側」の一方通行ではなく、双方向に影響し合うことが、犬も人も自分らしさを取り戻していくために重要なことなのかもしれません。