2022年09月22日 公開

博士(獣医学)。専門は獣医動物行動学。evergreen pet clinic ebisu行動診療科担当。日本獣医行動研究会研修医。藤田医科大学客員講師。

犬がしっぽを振るのは、嬉しいからだと、信じきっていませんか?

実は、犬のしっぽの振り方には、何通りもの意味があります。犬は嬉しい時だけでなく、警戒や不安な気持ちも、しっぽを使って伝えます。

そして、大好きな相手に会った時ほど、右に大きく振っているという報告もあるなど、しっぽの振り方は感情によって違います。

犬は、言葉ではなく、仕草や行動、表情やポーズなど全身を使って「遊ぼうよ!」「近づかないで!」といった様々な気持ちを表現しています。

つまり、飼い主がその小さなシグナルに気づくことができれば、より犬のことを理解し、ストレスを減らすことも可能になります。

しかし、犬好きな人ほど、犬を擬人化してしまいやすいという報告もあり、愛犬が出している小さなストレスサインを見落としてしまいがちです。

「犬は家族であると同時に、1頭の動物であることを忘れてはなりません」

獣医師の茂木千恵先生は、そう警鐘を鳴らします。

茂木先生は、犬の行動と心の関係を専門に扱う「動物行動学」を、20年以上研究し続けています。

茂木先生が獣医師になり、動物行動学を研究しているきっかけは、幼い頃に体験した愛犬チビの「死」でした。

ある日チビは、ネズミ避けの毒餌を食べて、亡くなってしまいました。茂木先生はそのとき、チビに「私との生活は幸せだった?」と聞きたいと願ったそうです。

「それ以来、あらゆる動物を見ては、“今どんな気持ちなんだろう?”と考えるようになりました。そして、動物の気持ちがわかる獣医師になることを目指すようになりました。いま『動物行動学』は私のライフワークそのものです」

皆さんは、もし犬と言葉を交わせたら、どんな話をしてみたいですか? 私たちは愛犬の行動から、どんな風に気持ちを知ることができるのでしょうか?

動物行動学の視点から、茂木先生にいろいろなお話を伺ってきました。

目次

- 運命の一言「動物の行動のすべてに意味があり、心がある」

- ドッグトレーニングで修正するものだけが「問題行動」ではない

- 獣医師は「母親教室」ドッグトレーナーは「大学」? 専門家の選び方

- 犬の「苦手」を「楽しい」に! 問題行動解決のカギは、除去と転換

- 犬好きほど擬人化しやすい? 犬が犬であることを忘れない

- 愛犬チビの「死」が、もっと動物を理解したいという気持ちに繋がった

- 今ならわかる、あの頃のチビの気持ち。

- 犬が飼育放棄されることのない社会を目指して

運命の一言「動物の行動のすべてに意味があり、心がある」

ーー「獣医動物行動学」とは、どのようなものですか?

茂木千恵先生(以下、茂木):「獣医動物行動学」は、動物が身体的にも心理的にも健康であることを目指す、比較的新しい学問領域です。

ーー動物が心も健康になるために、なぜ行動学の知識が必要なんですか?

茂木:人と動物のコミュニケーションは、行動を介して行われます。

動物の行動の意味を的確に読み取り、適切なコミュニケーションを取ることが、動物のQOL(生活の質)を高めることに繋がるからです。

ーー動物行動学を学べば、動物の伝えたいことが分かるようになるってことですか?

茂木:はい、動物がなぜ今そのような行動をとっているのかが、理解できるようになります。みなさんも、愛犬の気持ちがわかったら良いな、と思いませんか?

ーー本当にそう思います。

茂木:私も、動物が今どんな気持ちなのかわかるようになりたくて、獣医師を目指しました。

私が行動学の存在を知ったのは、大学1年生で受講した選択授業です。その授業は、毎週いろいろな教授がきて、当時の獣医学の最先端の研究内容を簡単に紹介してくれるオムニバス形式でした。

ある日のこと、教室にやって来た行動学の森裕司教授が、一言も発せず、いきなり黒板に馬の絵をとても上手に描き出したのです。

ーー馬の絵を、ですか。

茂木:はい。それはもう美しく手際良く。そして描き終えた絵を指差して、こう言いました。

「動物って、動くでしょう? そのどんな動きも、脳が作り出しているんだよ。どんな動きをするにも動機というものがあって、動物の行動に、意味のないものなんて、1つとしてないの。みんなが心だって思っているものの正体は、ここ(胸のあたり)じゃなくて、ここ(脳)なんだよ!」と。

ーーまるでドラマのワンシーンみたいですね。

茂木:本当にそうでした。その時の感動を、今でも鮮明に覚えています。動物の何気ない動きのひとつひとつに、意味があるなんて! 私がずっと知りたいと思っていた動物の「心」は、行動から知ることができるなんて! そこから、私の行動学への興味が、一気に高まっていきました。

ーーそれで、行動学の道を選んだのですね。

茂木:はい。4年生になる時に、卒業研究を指導してもらう教授を選ぶことになるのですが、その1年生の講義で衝撃を与えてくれた行動学の教授を、真っ先に選びました。行動学の研究室に配属されたのが大学4年の秋。もう、かれこれ20年以上も前のことです。

ドッグトレーニングで修正するものだけが「問題行動」ではない

ーー獣医師になってからの診察で「獣医動物行動学」は、どのように活用されるのでしょうか?

茂木:獣医動物行動学をさらに発展させた学問を「臨床行動学」と呼びます。臨床の現場では、この臨床行動学的手法を用いて、問題行動を見せる動物に対して、獣医師が診断・治療を行います。

ーーつまり、犬の「問題行動を獣医師が治療する」ということですか?

茂木:はい。そして、問題行動のある犬と飼い主の関係性を、適切な姿に再構築します。そのプロセスを通じて動物のストレスを軽減したり、こころの健康を守ることを、最終目標としています。

ーー犬の問題行動には、ドッグトレーニングによる修正が必要ではないのですか?

茂木:はい。もちろん修正が必要ですが、ドッグトレーニングで修正できるものだけが、「問題行動」ではありません。

まず、問題行動は次の3つに分けることができます。

- 正常からかけ離れた異常な行動

- 正常な行動パターンなのだけど、その発現する頻度や強度が通常と異なる行動

- 正常な行動パターンなのだけど、飼い主や周囲の人にとって問題となる行動

ーー具体的にはどういった行動ですか?

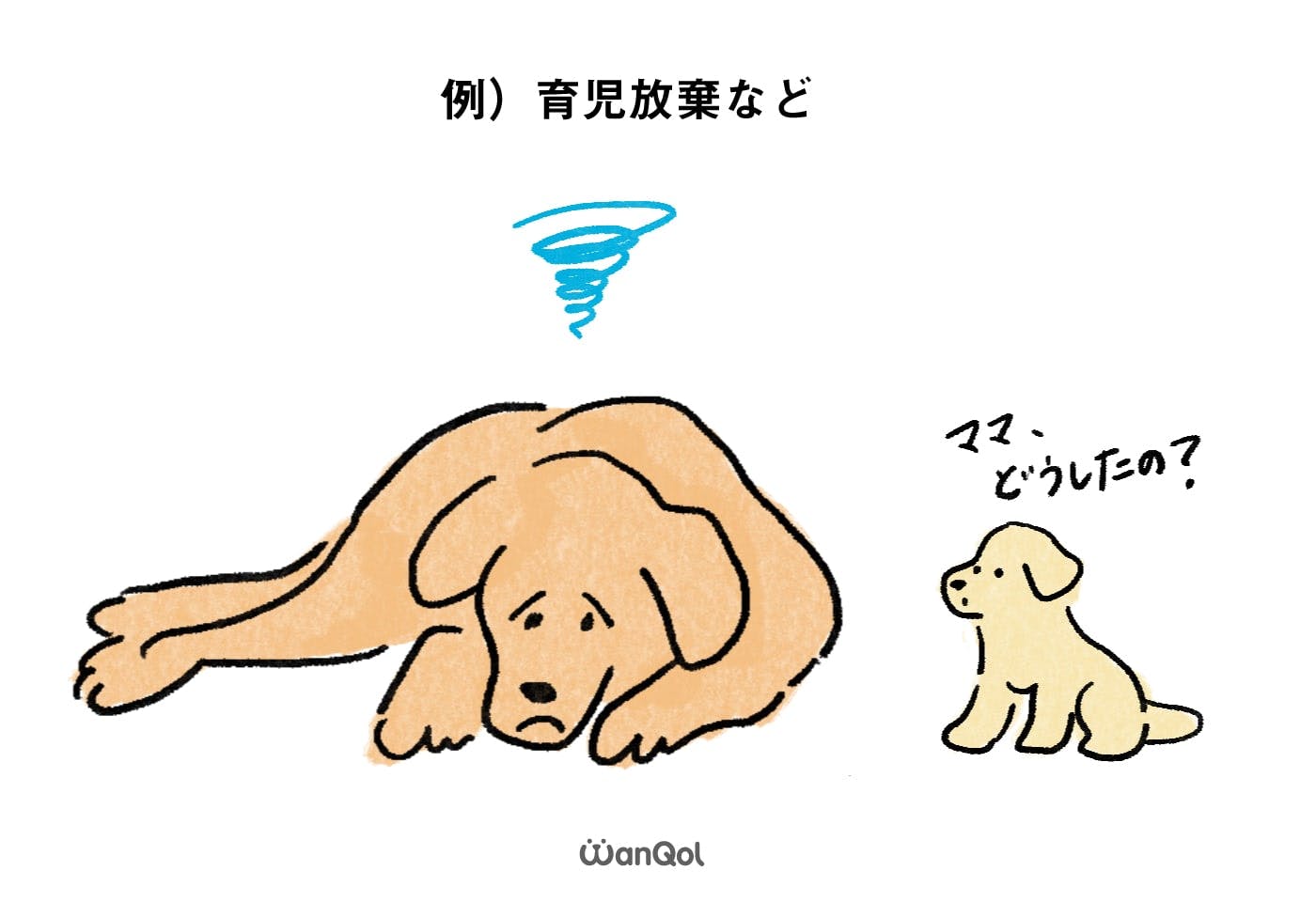

茂木:例えば、1つめの「異常な行動」は、育児放棄などの、本来ならば見せないような行動が含まれます。動物は自分の遺伝子を後世に残すために行動していますので、子孫を残せない事態に繋がる行動は異常と言えます。

では、実際に育児放棄をする動物では何が起こっているかというと、環境があまりにも過酷でストレスがかかっていて、子孫を生み出したり守ったりする行動より自身の身を守る行動が出ていると考えるのが妥当です。

2つめの、「正常な行動パターンなのだけどその頻度と強度が通常とは異なる行動」は、例えばずっと体を舐めている、ずっと吠えているといった行動が含まれます。

ではなぜずっと同じことを続けてしまうのかというと、環境がその動物に合っていなくて、ストレスを感じていて、自分を落ち着けるために、やっていると落ち着く行動を繰り返していると考えます。

そして3つめの、「正常な行動パターンなのだけど、周囲の人にとって問題となる行動」は、多くの飼い主さんが「問題行動」として捉えているものだと思います。

ーー例えば、愛犬が来客時のインターホンの音に吠える、といったことでしょうか?

茂木:はい。犬は縄張りを侵害すると思われる相手を退けたいという本能があります。人と犬が原野で共生していたころは、この習性が人の生存に役立っていたため、大切に残されてきた歴史があります。

しかし現在では縄張りを侵害する存在は大変稀で、むしろ円滑なコミュニケーションの妨げとなってしまいかねません。