2023年09月13日 更新 (2022年09月21日 公開)

ぎふ動物行動クリニック院長、NPO法人人と動物の共生センター理事長。年間100症例以上の問題行動を診察。動物行動の専門家として、ペット産業の適正化に取り組む。

殺処分ゼロ、飼育放棄ゼロ、適正飼育、人と動物の共生、人とペットの絆…。

近年、様々な側面から、人とペットの間で起こる社会問題への取り組みや、実際にペットたちを大切にして、命を尊重する活動に注目が集まっています。

「命を大切にする」というフレーズは、一見誰もが賛同するイメージがあると思います。

しかし、「命を大切にする」とは、具体的にどのようなことを指すのでしょうか?

こうした問いに答え、私たち人間が、ペットをはじめとした動物たちに対する向き合い方を考える上でのキーワードがあります。

それが、『動物愛護』と『動物福祉』です。

目次

- 動物愛護とは?

- 殺処分ゼロの問題点

- 動物福祉とは?

- 動物福祉「5つの自由」とは

- 日本的動物愛護と西洋的動物福祉の違い

動物愛護とは?

動物愛護とは、人が動物を愛し護る“情”を表す言葉であり、「かわいそうな動物を守ることが人としての倫理である」という思想を指す言葉です。動物を守ろう、動物を大切にしようという活動は、動物愛護の気持ちから始まることが多いでしょう。

動物愛護は、人の情であることに注意が必要です。動物が「かわいい」「かわいそう」と思い、人が動物を抱っこする。人としては「可愛がってあげよう」と、動物を抱きますが、動物が「抱っこされたいかどうか」は別問題です。動物はほっておいてほしいかもしれませんね。

こうした例に漏れず、動物愛護の気持ちで始まったはずの動物を守る活動が、動物にとってマイナスになってしまうという事があります。

その最たる例が『殺処分ゼロ』です。

殺処分ゼロの問題点

近年、全国的に、各自治体で殺処分ゼロを目指す方針が示され、保健所等の自治体職員やボランティア団体が多くの努力を行っています。

飼い主のいない犬猫の収容数の少ない都市部では、家庭への譲渡、保護団体での保護、行政の施設での長期収容により、殺処分ゼロを達成することができています。

一方、野犬や野良猫が多く、保健所に収容される犬猫が多い地域で、無理に殺処分ゼロを行うことは、犬猫たちをより悲惨な状況に追い込むことになりかねません。

ある自治体では、「殺処分ゼロ」を求める声に押され、殺処分を停止したところ、保健所施設に定員の数倍の犬猫を抱えることになりました。

その結果、過密収容となった施設内で、犬同士の攻撃行動により、弱い個体が咬み殺されるという事態に至っています。

ただ収容し、譲渡の見込みもなく、過密な環境で飼育される犬猫は、果たして幸せだといえるのでしょうか?

本質的な殺処分ゼロは、保健所への犬猫の収容を減らすことによって達成されます。

収容が減っていない中で、「殺すのはダメ、生きてさえいればいい」と考えることは、「苦痛の中で生きる」不幸せな犬猫を増やすことにつながる危険性があることを意識しなければなりません。

動物福祉とは?

動物を守る活動で、一方的な人間の気持ち(動物愛護精神)を押し付けることはあってはならないことです。

動物の視点から、動物の生活の質を考え、ひとりひとりの動物の幸せを守るような活動であるべきです。動物の視点で、動物自身の図や姿勢を表す言葉として「動物福祉」があります。

動物福祉とは、「アニマルウェルフェア(Animal welfare)」の訳語で、西欧に由来する考え方です。語源的には、動物(アニマル)の良い(ウェル)生活(フェア)という意味であり、動物の生活レベルが高い状態を指します。

それに加えて、「人間が責任を持って、動物の高い生活レベルを保証していきましょう」という倫理的な姿勢をも含む言葉として用いられています。

動物福祉は、「かわいそう」とか「楽しそう」といった人間の感情を重視するのではなく、動物たちの生活水準を科学的に評価し、どのような工夫や技術を用いて動物たちの生活水準を保証するのかを考える手法である、ということが強調されています。

動物福祉「5つの自由」とは

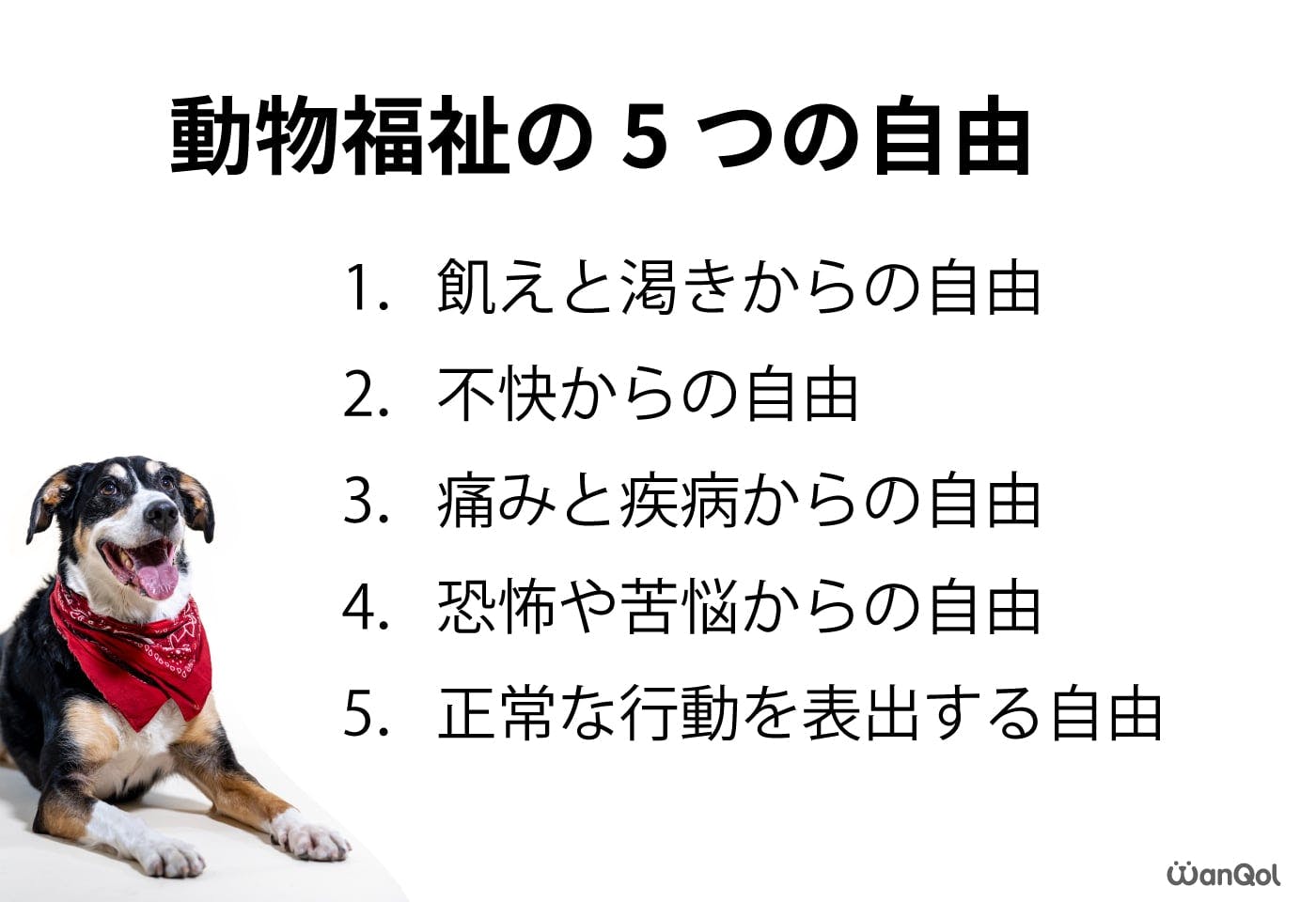

動物福祉を考える上での基本的な考え方として『動物福祉の5つの自由』があります。

『5つの自由』が生まれたのは、1960年代のイギリスです。当時イギリスでは、牛や豚などが非常に過密で苦痛に満ちた環境で飼育(集約的畜産)されていることが社会問題となっていました。

集約的畜産の問題を解決するために、家畜の管理における一定の基準が必要となり、その中で『5つの自由』の概念がまとめられていきます。

集約的畜産については、過去の話の様に思われがちですが、現代の日本でも集約的畜産の問題は根深く、日々スーパーで目にする肉の多くが、集約的畜産によって生産されています。

また、2019年の動物愛護管理法では、犬猫の繁殖業者・販売業者に対して、犬猫を飼育するケージのサイズや飼育のための人員の数の最低値を決める、数値規制が導入されることが決定し、2021年6月より施行されました。

犬猫の繁殖においても、集約的で、劣悪な環境下での繁殖は、問題とされています。まさに現代的な問題です。

5つの自由は以下の5項目で構成されます。

- 飢えと渇きからの自由

十分な栄養を与えられている/いつでも綺麗で新鮮な水が与えられている

- 不快からの自由

暑すぎる寒すぎる環境にいない/自然な姿勢で立つ横たわることができ、身を隠すことができる環境を与えられている

- 痛みと疾病からの自由

怪我や病気にならないような生活が与えられている/怪我や病気があれば適切な治療が提供されている

- 恐怖や苦悩からの自由

過度な精神的苦痛、恐怖を感じる状況にない

- 正常な行動を表出する自由

各動物種の本来の生態や習性に即した行動を取る事の出来る環境や状況が与えられている/群れで生活する動物では、仲間と生活できる状況になっている

5つの自由は、マイナスの状態(つらい経験)から動物を自由にする・解放するという考え方に基づいて作られています。動物福祉を保障するためには、最低限この5つの自由を確保することが必要です。

近年ではこれをさらに進化させ、動物にプラスの経験(楽しみを感じることや心躍る経験)をさせるという概念を含んだ「5つの領域(five domeins)」や、5つの自由を確保するための具体的なニーズに言及した「5つのニーズ(five needs)」といった考え方に発展しています。

日本的動物愛護と西洋的動物福祉の違い

動物福祉の考え方では、保護施設において、定員を数倍超過した過密状態で飼育することは不適切と考えます。

過密状態では、最低限の動物福祉を確保することができません。

仮に動物が苦痛の中で生きており、苦痛が終わらないのであれば、安楽殺を行い苦痛から解放することで、その動物の福祉を守るべき(福祉の低下から解放すべき)と考えます。

こうした姿勢は、日本に根付いている動物愛護の考え方と相反するものとして論じられることがよくあります。

動物福祉は西欧的な考え方ですから、やはりキリスト教的であり、「動物は人間が管理するもの」という文化背景が色濃く反映されています。人が動物を管理する以上、必要に応じて動物を殺すことも選択肢の一つと考えられています。

動物愛護は、仏教思想や八百万の神とともに生きてきた、日本文化の中でうまれてきた考え方であり、「天寿を全うする」「自然のままに生きる」という考え方と同一線上にあります。そこには、人間の手で動物を殺す殺処分や安楽殺に対する嫌悪感があるでしょう。

とはいえ、動物愛護の精神と動物福祉の考え方は対立するものではなく、両立するものです。元々、動物を大切にしたいという個人的な思いがなければ、動物を守ろうという活動は始まりません。

ただ、動物を知らずに、一方的に動物を守るだけでは、動物のためにならないかもしれません。そこで、動物福祉の考え方を学び、科学的・客観的に動物の良い状態を目指す必要が有ります。

動物を守る活動に関わる人・組織だけでなく、一般の飼い主さんや、ペット事業者や、ペット関係企業など、広く動物に関わる全ての人や組織が、日本的な動物愛護の精神を持ち、西洋的な動物福祉の概念を理解して、社会全体で動物を守れるようになることが、今の日本社会に必要な事ではないでしょうか。

※本文と写真は関係ありません。