2022年10月26日 公開

オールペットクリニック所属。日本獣医皮膚科学会認定医。 アメリカChi University Veterynary Food Therapyコース修了。

愛犬のドッグフードに、「野菜やささみは体に良さそうだから」と、感覚でトッピングをしたり、ネットの情報で、見よう見まねの手作り食を与えていませんか?

「自己流の手作り食は、愛犬にとって栄養の偏りや生活習慣病の原因になっているかもしれません。しかも、手作りごはんのレシピは、案外間違った情報が出回っているんです」

そう警鐘を鳴らすのは、日本獣医皮膚科学会認定医の五十嵐里菜先生。

五十嵐先生は、皮膚科のスペシャリストでありながら、自身も手作り食への興味が強く、アメリカの大学で獣医食事療法のコースを修了。臨床獣医師として働きながら、大手療法食メーカーでの栄養学アドバイザーも務めています。

「ちゃんと学べば、手作り食にはたくさんのメリットがあります! 簡単なことからでも始められるんですよ」

今日は、普段から愛犬の手作りごはんを実践し、飼い主へのサポートやアドバイスも行っている五十嵐先生に、犬にとっての健康な食事や、手作りごはんの基礎知識について、いろいろ聞いてきました。

手作り食に興味がある方も、なんとなくトッピングしていた方も、今日から愛犬の幸せな食事管理の第一歩を踏み出しましょう!

目次

- 手作りご飯も治療の一環?! ドッグフードの考え方

- SNS映えは邪道なのか? 愛犬の手作り食に必要な心構え

- 犬の手作りごはんのメリット

- レシピの鵜呑みは危険! 犬の手作りごはんデメリット

- 愛犬が好きな食べ物を3つ探して! 好きはシニア期の強い味方に

- 犬に食べさせてはいけない食材、注意したい誤飲・誤食

- 犬に生肉を食べさせてはいけない?

- 犬用手作り食の衛生管理・冷凍の注意点

- 犬に必要な栄養素やライフステージの変化

- 愛犬の1日に必要なエネルギー量(カロリー)を計算してみよう

- 一番大切なのは愛犬への思いと楽しむ気持ち

手作りご飯も治療の一環?! ドッグフードの考え方

ーーまずそもそも、犬の食事はなぜドッグフードなのでしょうか? ちゃんと栄養は摂れるんですか?

五十嵐里菜先生(以下、五十嵐):ドッグフードはですね、それはもう数え切れないほどの獣医師・研究者たちの、血と、汗と、涙の結晶なんですよ!

ーー!? ドッグフードって、そんなにすごいんですか?

五十嵐:はい。主に日本で「総合栄養食」として売られているフードの品質基準は、世界的にもスタンダードなAAFCO(アフコ:米国飼料検査官協会)が定めている栄養基準を参考にして作られています。

総合栄養食であれば、新鮮なお水とそのフードを与えているだけで、犬に必要な栄養素を十分に満たすことができるんですよ。

ーードッグフードは、画期的なご飯なんですね。

五十嵐:はい。犬も猫もどんどん平均寿命が伸びていますが、これはフードと獣医療の発展のおかげと言われるくらいです。

ーーなるほど。てっきり手作りごはんをされている先生は、ドッグフードに対して否定的なのかと思っていました。

五十嵐:そんなことはないですよ! 私も、健康的な食事の近道を辿るなら、ドッグフードが一番手っ取り早いと思っているくらいです。もちろん、犬に必要な栄養基準を満たしているものを選んでいれば、ですけどね。

ーーではなぜ、それでも先生は手作り食を始めたのですか?

五十嵐:必要な栄養を満たせていることと、食の楽しさを知ることはまた別だと思うからです。フレッシュな食材を使うことで、犬にとってのご飯の時間が、より美味しくて楽しいものになることは、犬の幸せや動物福祉の向上に繋がると考えています。

ーーなるほど。愛犬にとって、食事をより豊かなものに! という思いですね。

五十嵐:はい。でも、手作り食を始めるまでには、険しい道のりがありました。

ーーなぜですか?

五十嵐:私は学生のころから犬猫の手作り食に興味があったんです。でも、当時相談した獣医師たちには、「手作りで栄養バランスを満たせるわけがない」「所詮はSNSで映えることが目的でしょう」などと、全く相手にしてもらえなかったんです。

ーー獣医師の中でも、否定的な意見が多かったんですね。

五十嵐:そうなんです。残念ながら、その当時は勉強の機会にも恵まれず…、でもあることがきっかけで、手作り食を始めざるを得ない状況になったんです。

ーー何があったんですか?

五十嵐:妊娠した時に、つわりでドッグフードの匂いが全くダメになってしまったんです。最初はマスクをしたりして、耐えていたんですけど、もはやフードを食べた後の、犬の口のにおいですら受け付けなくなってしまって…

ーーそれは辛いですね。

五十嵐:それで、本格的に手作り食をはじめました。もちろん獣医師なので、やるからには、なんとなくにはできません。徹底的に勉強することにして、アメリカの大学(Chi University)で獣医食事療法を学ぶコースも修了しました。

ーーなるほど、そんないきさつがあったんですね。

五十嵐:それから香港に移住したのですが、こっちは日本よりも、かなりペットの手作り食が発展していて、とても驚いたんです。

ーーどんな風に進んでいるんですか?

五十嵐:獣医師が手作り食のレシピを勧める流れが確立されているんですよ。私は今、香港の病院で皮膚科の臨床をしていますが、こちらではアレルギー治療の一環として、手作り食が療法食と同じ位置付けで提案されます。

ーーそれは、とても興味深いです。

五十嵐:幸い、同じ病院にヨーロッパの栄養学を学んだ先生がいるので、その先生からアドバイスをもらうこともでき、今は前向きに手作り食を学べる環境にいます。病院にきた飼い主さんたちと獣医師が、みんなで楽しみながら犬の食事を考えるのが、ごく日常の風景なんです。

SNS映えは邪道なのか? 愛犬の手作り食に必要な心構え

ーーさっき、SNSでの写真映えの話がありましたが、やっぱり犬にご飯の見た目は関係ないわけですよね?

五十嵐:もちろん犬は嗅覚で食事すると言われるくらいですし、人間と同じようには色も見えていません。うんちを食べてしまえるくらいなわけですから、見た目はさほど気にしないです。でも私、手作り食に関しては、そうとも言い切れないと思っているんです。

ーーどういうことですか?

五十嵐:同じ食材で作った手作り食を2つ用意して、飼い主さんと実験したことがあるんですよ。片方は、野菜などをダイス状にした彩りよく見栄えのいいもの、もう片方は全部ペースト状にして茶色っぽくなったような見た目のもので、ワンちゃんたちに選んでもらったんです。

ーーどっちを選ぶんですか? まさかですよね…?

五十嵐:そうなんです。案外みんな、彩りの良い方を選んで、食べているんです。それで、なんでだろう? と思ってよく観察していると、どの犬たちもまず飼い主さんのリアクションをみているんですよ。飼い主さんが彩りの良い方を選ぶと喜ぶので、犬たちもそちらを率先して食べていることに気づいたんです。

ーー犬が健気で、泣けてきました…

五十嵐:その様子を見て、飼い主が楽しんで作ることもすごく大事だと感じました。だから私はレシピや食べやすさにしっかり配慮すれば、見た目にも楽しみを持って良いじゃない! と思っています。楽しくないと続かないですし、SNSにUPするのも、良い記録になりますしね。

犬の手作りごはんのメリット

ーー一般的なドライフードと比べて、手作り食ならではのメリットはどういうところにあるんですか?

五十嵐:メリットは本当にたくさんあるのですが、まずは何が入っているのか食材(原材料)が全部わかることですね。それに、食事から水分をたくさん摂ることができます。フレッシュな食材は香りも豊かで美味しいので、フードの切り替えもうまく行きやすいんですよ。

ーー愛犬に与えるものに何が入っているのか、全て把握できるのは安心です。

五十嵐:実際、特に総合栄養食では、パッケージに「ビーフ味」と記載があったとしても、同じ生産ラインで、チキンなど他の主原料のフードも作っている例は少なくありません。そうすると、絶対に他のタンパク質が混入しないとは、言い切れなくなってしまいます。

ーー愛犬にアレルギーのある味(主原料)のフードを避けているのに、症状が良くならないといったこともありえるわけですね。

五十嵐:はい。もちろん「このラインしか製造しません」と公表しているメーカーなどであれば心配ないですが、フードでアレルゲンの見極めが難しくなってしまう可能性もあります。

ーーなるほど。手作りなら他の食材の混入を、自分で防ぐことができますね。

五十嵐:それから、腎臓病も患っているけど膵炎も…というような、複数の病気を併発している子にとって、手作り食はとても便利です。一般的な療法食は、基本的には1つの病気をカバーするものなので、あっちもこっちもは、なかなか難しいんですよね。

ーーその子に合わせたカスタマイズができるってことですか?

五十嵐:はい。手作り食であれば、複数の症状にも配慮してつくることができます。実際シニア期もかなり進んできて、いろんな病気が出てきちゃったというような場合に、手作り食はうまく作用することが多いんです。

ーードライフードのトッピングからでも、手作りを取り入れるメリットはありますか?

五十嵐:もちろんあります! トッピング以前に、おやつとして与えることからでも良いんですよ。フレッシュな野菜やお肉を日常に取り入れることは、犬にとって美味しくて幸せな体験になりますし、将来のためにもなるんです。

ーーワンちゃんたちにとって、良いことがたくさんあるんですね。

五十嵐:犬にだけじゃなくて、飼い主側にも良いことがあるんですよ。手作り食を始めて知識が増えると、飼い主レベルがかなりアップするんです。手作り食講座とかに参加すると意識が高くなって、楽しい! という飼い主さんは多いです。

ーーたしかに機会がないと、愛犬の食事に対する知識はなかなか身につかないかもしれません。

五十嵐:そうですよね。猫が肉食で犬は雑食ということを、知らない飼い主さんも、結構います。勉強すれば、食べてはいけないものを知って誤食の事故を防ぐのにも役立ちますよね。

ーー愛犬の安全を守る知識は、身につけておきたいですね。

五十嵐:あと実は、愛犬と同じ食材をシェアしていたら、自分もダイエットに成功していた! という飼い主さんもいたりします。

ーーそれは目からウロコです(笑)

五十嵐:我が子のためなら頑張れちゃうのが飼い主ですよね。日々のお散歩と手作り食が、愛犬家のダイエットメソッドになる日も、近いかもしれませんね(笑)

レシピの鵜呑みは危険! 犬の手作りごはんデメリット

ーー良いことがたくさんありそうなので、早速レシピを検索して作ってみたいのですが。

五十嵐:ちょっと待ってください。そのレシピ、本当に参考にして大丈夫な情報ですか?

ーーえ、どういうことですか?

五十嵐:栄養学に詳しい専門家へ相談したり、自分でよく勉強する前に、ネットの情報やレシピ本などを鵜呑みにして、愛犬に毎日の食事として与えてしまうことは、実はとても危険なことなんですよ。

ーーなぜですか? レシピ本として売られているものでも?

五十嵐:ある論文では、手作り食を実施している飼い主へのレシピアンケート調査や、犬の手作り食の書籍から収集した208のレシピ全てで、AAFCOの定める栄養基準をクリアしているものは無かったという報告もなされているんです。(維持期におけるイヌ用手作り食レシピの栄養含有量調査 2017/清水いと世, 舟場正幸, 松井徹)

ーーえー! 間違った手作り食の情報が、たくさん世に出回っている可能性があるんですか?

五十嵐:残念なことにその可能性はあります。ネットなどで簡単に情報を得られる時代だからこそ、ぜひ飼い主さんたちもまずはしっかり知識をつけて、「このレシピは本当に大丈夫かな?」と、見定める力を培って欲しいんです。

ーーなるほど…まだ知識の浅いうちは、トッピングからトライしたり、ちゃんと専門家に相談してから始めるのが良さそうですね。

五十嵐:そうですね。実際に、完全手作り食のレシピを考える時には、私たち獣医師でも、必要な栄養バランスを満たすのに、結構苦労しているんですよ。

ーー例えば、どんな苦労があるんですか?

五十嵐:手作り食をするときに不足しやすい栄養分の1つに、ミネラルがあります。中でも犬はカルシウムの必要量が人よりもかなり高く、人と同じ食材だけでは、なかなか補えないんです。

ーーそういった、食材から補いにくい栄養素については、どうしているんですか?

五十嵐:特にミネラルやビタミンは、サプリメントを併用することが多いです。カルシウムであれば、卵殻パウダーや、骨ごと食べられるお魚などを使ったりして補うこともありますね。

ーーなるほど。手作り食は時に、サプリなども併用しながら考えていくものなんですね。

五十嵐:はい。でも、カルシウムが必要だからといって、安易に牛乳を与えるのはダメですよ。犬は酵素的に乳糖を分解できないため、お腹を壊してしまう可能性があります。

ーーその辺の細かな知識も必要ですね。

五十嵐:完全手作り食を始めようという場合、まず勉強する時間、ご飯の準備をする時間、食材を買うコストがどうしてもかかります。この手間が、手作りごはんのデメリットと言えるかもしれません。

ーーなるほど。ちなみに、レシピを探す時のコツはありますか?

五十嵐:大前提として、犬が食べても問題ない食材が使われていること。それから、毎日の主食として与えるレシピであれば、AAFCOの栄養基準がしっかり満たされていると明記されているものを見つけることが大切です。

また、最初のうちからサプリメントを併用しないのは難しいので、まずはレシピにプラスして、必要なサプリメントの量がきちんと明記されているかも、1つの目安として探してみると良いでしょう。

例えば、「カルシウム、ビタミンD、ビタミンE、コリンをサプリメントなどで追加する必要があります」などと、書かれていることが多いです。

愛犬が好きな食べ物を3つ探して! 好きはシニア期の強い味方に

ーーでは、初心者はどのような手順で、フレッシュな食材を取り入れてみたら良いのでしょうか?

五十嵐:大切なことは次の4つです。

- 犬が食べられるもの・食べられないものを調べる

- 愛犬に必要なカロリー数を調べる

- トッピングは食事の10%からトライしてみる

- 愛犬が好きな食べ物を3つ探す

ーー最後の「愛犬が好きな食べ物を3つ探す」のはなぜですか?

五十嵐:お芋が好き! バナナが好き! りんごが好き! こういう、「好きな食材がある」ということが、実は将来かなりの強みになるんです。

ーーどういうことですか?

五十嵐:犬もシニアになると、味にも頑固(偏食)になりやすくなりますので、若いうちからいろんな味を覚えておくと、将来の食べムラを回避しやすくなります。

ーーなるほど。元気で健やかな体を保っていくのに、役立つんですね。

五十嵐:さらに、普段ドライフードしか食べていないと、いざお薬を混ぜて食べるとか、病気をして療法食になったときに、食べられなくなってしまうことがあります。そんな時、好きな食材なら食べるのか、食欲が本当になく、かなり危険な状態なのか? をジャッジしやすくなるからです。

ーーたしかに、これだけは食べられるというものがあるだけで、安心感がちがいます。

五十嵐:愛犬の大好物を探す過程も楽しいですよ! ぜひ、チャレンジしてみてくださいね。

犬に食べさせてはいけない食材、注意したい誤飲・誤食

ーー好きな食材を見つけるためにも、まずは犬に与えて良いかを調べようということでしたね。

五十嵐:はい。食材には、人が美味しく食べられても、犬にとっては中毒症状を引き起こしたり、最悪の場合は死に至るようなものもあります。

ーー例えばどんなものがありますか?

五十嵐:代表的なものでは、

- ブドウ、レーズン

- ネギ類(葱、玉ねぎ、ニンニク、ニラ、らっきょうなど)

- アボカド

- チョコレート、ココア

- ナッツ類(特にマカダミアナッツ)

- 香辛料

- 甲殻類

- 生卵(加熱調理が必須)

- キシリトール

- 鳥の骨(内臓に刺さるため)

などがあります。

ーー玉ねぎやチョコレートは、飼い主の間でも有名ですね。

五十嵐:ネギ類は、アリルプロピルジスルファイドという成分が赤血球を破壊して、中毒症状を起こします。これは、加熱しても分解されない成分なので、もちろんハンバーグなどの加工食品や、お味噌汁などのエキスが入ったものであってもダメです。

ーー火を通してもダメ、火を通せば大丈夫、など食材の調理に関する知識も必要ですね。

五十嵐:はい。生卵も、アビシンやリゾチームという酵素によって皮膚炎や下痢などを引き起こすことがありますので、加熱が必要になります。

ーー先生が臨床現場で見てきた、誤飲・誤食しやすい食材はありますか?

五十嵐:あくまでも私の肌感覚ですが、特にコロナ禍で増えたなと感じるのが、アルコールとカフェインの誤飲です。

ーーどちらもなんとなくダメなイメージがありそうですが…誤飲が起きてしまうんですね。

五十嵐:自宅での晩酌や、コーヒータイムが増えたりしているからかもしれません。酔っ払って置きっぱなしにしてしまうなど、目を離した隙に愛犬が舐めてしまうんです。犬は甘いものを好むので、日本酒やリキュールのような甘い味のお酒は、特に危険です。

ーー飲んじゃったら、どうなってしまうのでしょうか?

五十嵐:実際に、アルコールでは亡くなってしまった子もいました。致死量は、95%のアルコールで犬の体重1kgあたり95mlとされていますが、もっと少ない量で、中毒症状が出ます。

ーー数字だけ見ると致死量は結構な量ですが、1口だけでも危険ですか?

五十嵐:はい。人と同じでアルコールへの反応には個体差があります。1口飲んだだけで、フラフラになってしまう子もいるんですよ。

またカフェインも、少量で死に至ることがあり、とても危険です。ダイエットサプリや、エナジードリンクに含まれるカフェインで中毒になってしまった例もみてきました。

ーー一見含まれてなさそうなものに、使われていることもありますよね。

五十嵐:そうなんです。あとは、注意したいのがナッツ類です。健康のために飼い主が食べているご家庭もありますよね。

ーーおねだりされる場面もありそうですが、ダメなんですか?

五十嵐:ナッツ類はそもそも脂肪分が高く、消化不良を起こす可能性があるので、犬に与えることはおすすめはしません。また、中でもマカダミアナッツは、震えや高熱などの中毒症状が報告されているので、そもそも犬に与えてはいけません。

ーー「この食材は健康に良さそう」というイメージだけで、判断してはいけないですね。

五十嵐:もちろん、人間の加工食品もだめですよ。一般的に加工食品は魚肉類や野菜類よりもナトリウム量が多く、加工食品を与えることで塩分の摂りすぎになり、心臓や腎臓に負担をかけてしまう可能があります。特にドッグフードなどの市販のフードにはすでにナトリウムが必要量含まれているため、加工食品を与えると、塩分の摂りすぎになってしまいます。

犬に生肉を食べさせてはいけない?

ーーちなみに、生肉を与えてはいけないんですか?

五十嵐:私も飼い主さんから、「水分量や酵素を取り入れるために生肉をあげたい」という相談を受けたことがあります。必ずしもダメとは言いませんが、すごく強い思いがないのであれば、手間もお金もかかるのでお勧めはしません。どうしても与えたいという方は、人間も生で食べられるお肉にしましょう。

ーー犬用として売られているようなものも、見たことがありますが…

五十嵐:個人的にはお勧めしません。人の生食用で売られているものであれば、安全基準がかなり厳しいため、まだ安心感があります。あとは、冷凍で届いたとしても、さらに3日程度冷凍保存して、寄生虫をしっかり殺してから与えた方が良いです。

ーーなるほど。どのお肉でも大丈夫なんですか?

五十嵐:いいえ。豚肉は絶対にやめてください。ひき肉もサルモネラなどの細菌感染が心配なのでお勧めしません。牛肉や鹿肉・馬肉などの赤身のお肉、お刺身などで(内臓とエラはだめ)、人が食べられるものだけを選んでください。

ーーそれだけ、生肉にはハードルがあるんですね。

五十嵐:はい。それでもメリットがあると感じて与えるのであれば、人が食べられるものを買い、冷凍保存でしっかり寄生虫を殺し、まな板や使う食器類についても煮沸消毒をしましょう。

犬用手作り食の衛生管理・冷凍の注意点

ーー食材について知ることはとても大事ですね。その他にも注意することはありますか?

五十嵐:自分の犬にアレルギーがないかどうか検査したり、持病があれば避けた方がいい食材なども獣医師に相談してみましょう。何を作るにしても、愛犬の体を知ってから食材を選ぶことが大事です。

ーー愛犬の体を知ることですね。

五十嵐:はい。あとは、衛生面の管理にも気を付けましょう。春〜夏にかけては特に、食中毒にも注意が必要です。保存料を一切使わないからこそ、長時間の放置は禁物ですよ。

ーー食べムラがあって、完食に時間がかかる犬の場合はどうすればいいでしょうか?

五十嵐:まずトッピングを先に食べさせてから、ドライフードを与えるのが良いと思います。朝ご飯を置いてお仕事にでかけるようなご家庭では、朝はドライフードだけ、夜は手作り食などの工夫をおすすめします。

ーー新鮮な状態で食べてもらうことが大事なんですね。

五十嵐:はい。愛犬の食器を洗っていないとか、火が通っていなかったことによる食中毒にも注意しましょう。ひき肉などは、使い勝手が良い食材ですが、十分な加熱が必要です。

ーーちなみに、冷凍で作り置き保存して、解凍してから与えるのはダメですか?

五十嵐:小型犬の場合は、1回につくる量でも余りが出てしまいますよね。解凍することによって、ビタミンやミネラル量の変化は多少ありますが、個人的には、そこまで神経質にならなくて良いと思います。解凍の方法は、自然解凍が良いです。

ーーどのくらいで食べ切ればいいかの目安はありますか?

五十嵐:1ヶ月くらいたってしまうと冷凍焼けなどで嗜好性も落ちますし、せっかくフレッシュな食材を食べるという、手作り食の意味がなくなってしまいます。できるだけ1〜2日で食べきり、どんなに長くても2週間以内には食べ切るようにしましょう。

犬に必要な栄養素やライフステージの変化

ーー犬が健康を維持するためには、どんな栄養が必要なんですか?

五十嵐:体に必要な栄養素には、大きく分けて

- エネルギーになる

- からだを作る

- 調子を整える

という3つの働きがあります。

この中のエネルギーになる栄養素として、炭水化物・タンパク質・脂肪があります。一般的にはこの3つを三大栄養素と呼びます。さらにこれにビタミンとミネラルを加えたものを、五大栄養素と呼びます。

ビタミンにはたくさんの種類がありますが、ほとんどは体内で合成できないので、食事で摂取する必要があります。ミネラルも、体の様々な機能を維持する上で欠かせない栄養素です。

ーーでは、犬とってバランスの良い食事はどうやって作っていくのでしょうか?

五十嵐:まず、犬は肉食に近い雑食動物なので、主食はお肉やお魚などのタンパク質を与えるのが良いとされます。それに加えて野菜や果物を合わせて与えることで、ビタミンや食物繊維、抗酸化成分、抗炎症成分などを追加することができます。

ーーなるほど。年齢でもバランスは変化しますか?

五十嵐:もちろん子犬、成犬、老犬で必要な栄養素のバランスは変化します。例えばシニア期に入ったら、基礎代謝力が落ちるので徐々にカロリーを控えめにするとか、愛犬のライフステージに合わせて作るのが基本です。

ーーだからドッグフードにも、ライフステージ別の種類が用意されているんですね。

五十嵐:はい。いくらエネルギーになる栄養素が大事だからといって摂取しすぎても、肥満や生活習慣病のリスクを高めてしまいますし、かえって少なすぎても体力は落ちてしまいます。

ーー犬は人よりもタンパク質が必要だけど、お肉をたくさん与えればいい! とは一概に言えないわけですね。

五十嵐:はい。例えば、犬が食べていい食材としてメジャーなものに「ささみ」がありますよね。犬用おやつとしても売られていますし、脂肪分も少ないイメージがありますが、1日に与えていい量を計算せずにトッピングやおやつで与えていると、決して犬の体によくありません。

ーー手軽な食材ほど、注意が必要ですね。ちなみに、先生がトッピングや、おやつにおすすめする食材はありますか?

五十嵐:何かトッピングをしてあげたいなと思うとき、ひき肉やささみなど、お肉を思い浮かべる方も多いかもしれません。でも、そんな方こそ、ぜひお野菜をあげてみて欲しいんです。

ーーお野菜でも喜んでくれますか?

五十嵐:きゅうりスティックや、セロリなどでも喜んでくれる子は案外多いんですよ! 野菜は食物繊維やビタミンも豊富で、水分も摂れるし、カロリーが少なくて、とってもおすすめです。また加熱する時は油を引かずに、少量のお水で炒める方法がお勧めです。

愛犬の1日に必要なエネルギー量(カロリー)を計算してみよう

ーー与えすぎに注意するためには、どうすればいいですか?

五十嵐:愛犬の1日に必要なカロリーを知りましょう。犬のカロリー計算式は次の式で求めることができます。

犬が1日に必要なカロリー(DER)

=安静時のエネルギー要求量(RER) × 活動係数(ライフステージ)

ーーうーん、なんだか難しそう…

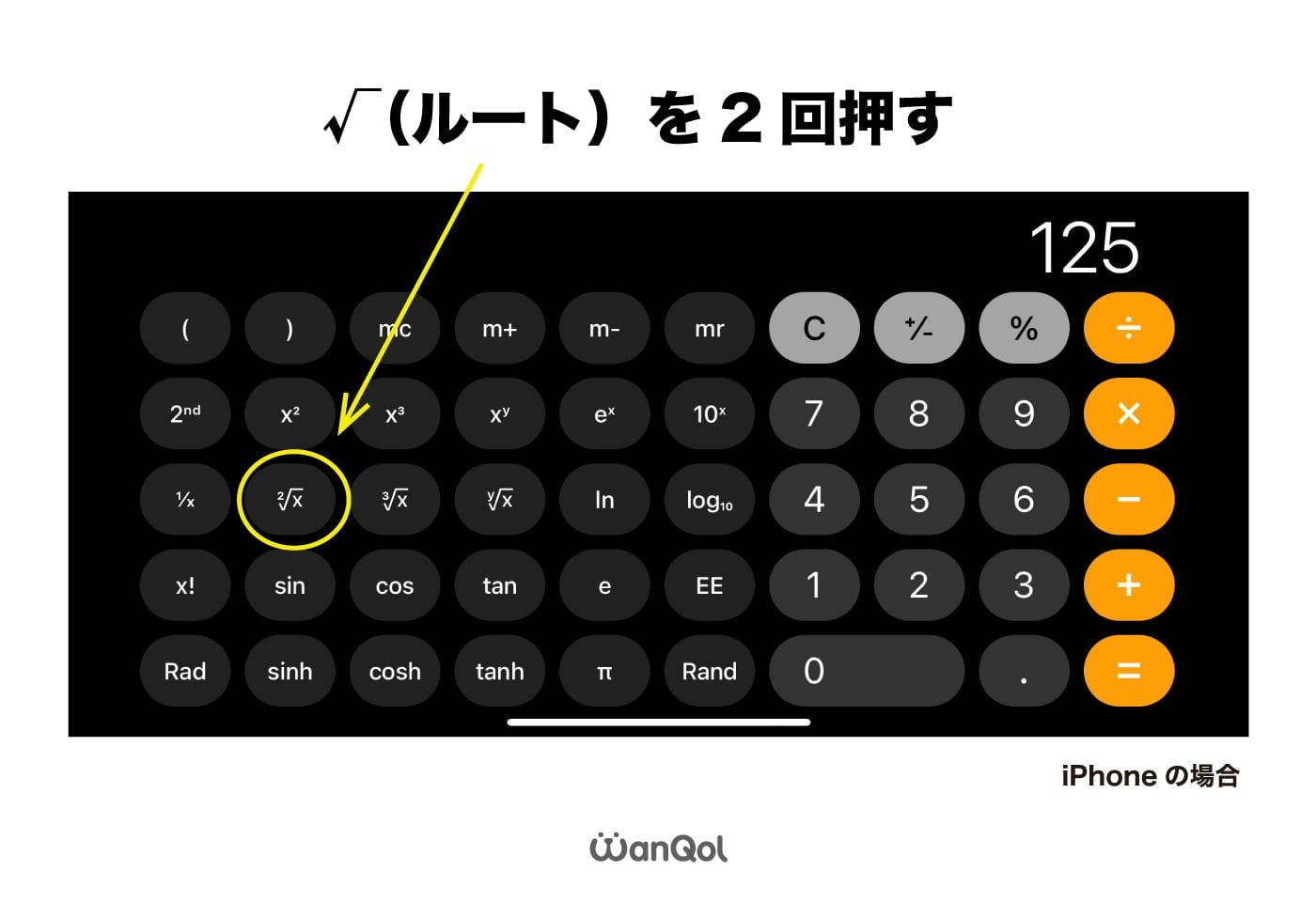

五十嵐:大丈夫! 誰でも簡単に計算することができますよ。まずは、電卓を用意してください。

ーーはい…電卓を持ってきました。

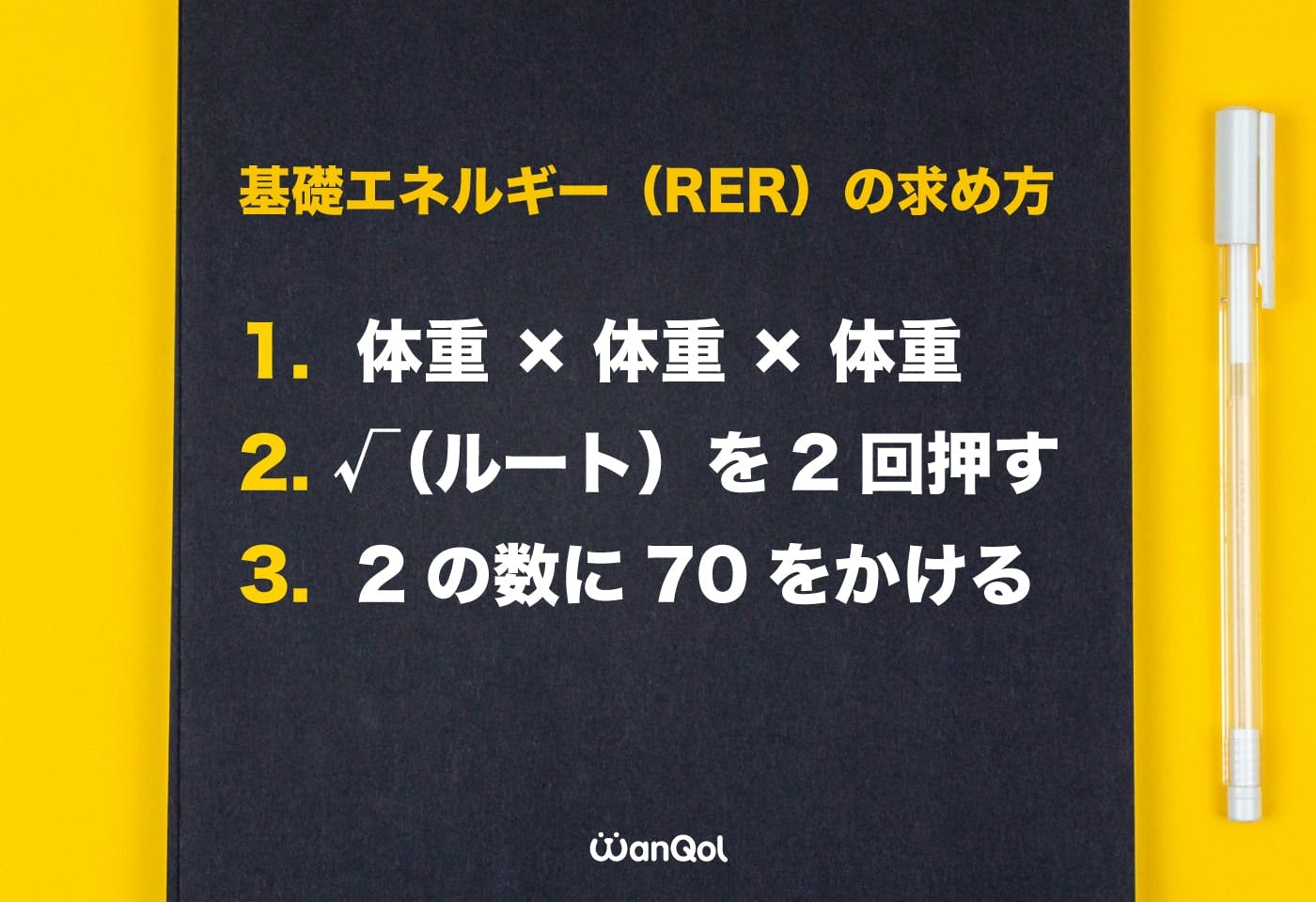

五十嵐:求め方の手順には、3つのステップがあります。

- 基礎エネルギー必要量(RER)を計算する

- 活動係数(ライフステージ)を選択する

- 1日に必要なカロリー数(DER)を計算する

まずは、1の「基礎エネルギー量(RER)」を計算します。

ーー基礎エネルギー量(RER)って、なんですか?

五十嵐:健康な犬が暑くも寒くもない環境で、安静にしている時に必要な1日あたりのエネルギー(カロリー)のことです。

ーーなるほど。健康な犬が、安静時に必要なエネルギーってことですね。

五十嵐:はい。この基礎エネルギー(RER)は次の3STEPで計算できます。

- 体重×体重×体重(愛犬の体重を3乗する)

- √(ルート)を2回押す

- 2の数に70をかける

ーーでは、ためしに5kgの犬で計算してみます。5×5×5(=125)に√を2回押して、

さらに70をかけると、234.0591……という数字になりました。

五十嵐:はい、5kgの犬であればRERは234で正解です。今度はこれに、ステップ2の活動係数(ライフステージ)をかけます。ライフステージの数字は次を参考にしてください。

活動係数(ライフステージ)

- 生後4か月までの幼犬:3.0

- 生後4か月から1年までの幼犬:2.0

- 避妊・去勢済みの成犬:1.6

- 避妊・去勢なしの成犬:1.8

- 7歳以上で避妊・去勢済みの中高齢犬:1.2

- 7歳以上で避妊・去勢なしの中高齢犬:1.4

- 肥満傾向の成犬:1.0~1.2

ーーでは、「避妊・去勢済みの成犬」で計算してみます。活動係数は1.6なので、先ほど計算したRERの234にかけてみると…374.4になりました。

五十嵐:おめでとうございます! 体重5kgの犬の1日に必要なカロリーは、374kcalということがわかりましたね。

ーーお〜、案外簡単ですね。

五十嵐:そうなんです。ただ、1つ注意していただきたいのが、この数字が必ずしもドッグフードのパッケージの裏面に記載されたカロリーとは一致しないことがあるということです。ドッグフード会社によっては、上記と違う計算方法を採用している場合があるからです。

ーーそうなんですね。このカロリーは、絶対厳守しなければならないですか?

五十嵐:いいえ。計算したカロリーはあくまでも指標として活用して、痩せすぎたり太りすぎたりしていないか、愛犬のコンディションを見ながら微調整しましょう。ちなみにおやつ(副食)は、1日に必要なカロリーのおよそ10%から、多くても20%までとされています。

一番大切なのは愛犬への思いと楽しむ気持ち

ーー愛犬のために手作りにチャレンジしたい飼い主さんへ、伝えたいことはありますか?

五十嵐:手作り食にチャレンジしたいという飼い主さんは、そもそも愛犬の健康に寄り添いたいという素晴らしい気持ちがあって、その分とても真面目な方が多いんです。でも、最初から色々神経質に考えすぎてしまうと、つらくなってしまいます。

ーー飼い主さん自身に、まずは楽しんで欲しいとおっしゃっていましたよね。

五十嵐:はい、何よりも「愛犬に美味しいと喜んでほしい」という気持ちが一番大切です。それに、チャレンジしたけど、ワンちゃんによってはカリカリのドッグフードの方が好きっていう子もいます。

お互いのハッピーのための第一歩として、ぜひ楽しみながら、無理のない範囲で、チャレンジしてみてください。

ーーありがとうございました。

五十嵐:栄養学に詳しい専門家を見つけて、困った時に相談できる環境を作っておくことも大切です。何かあれば、ぜひSNSなどで相談してくださいね!