2023年12月07日 更新 (2022年12月07日 公開)

博士(獣医学)。専門は獣医動物行動学。evergreen pet clinic ebisu行動診療科担当。日本獣医行動研究会研修医。藤田医科大学客員講師。

犬は噛む習性のある生き物ですが、自分の足を噛んでいるときはストレスや病気、けがなどの何らかのサインを出している可能性があります。犬が自分の足を噛む理由や対処法、また愛犬を病院に連れて行くべきかの目安などを知り、愛犬のヘルスケアに役立ててください。

目次

- 犬が自分の足を噛む主な理由

- 犬を病院に連れて行くべき? 犬の様子から見る判断基準

- 足を噛むのをやめさせる方法

- 飼い主の足を噛む理由は?

- 甘噛みをやめさせる方法とは?

- まとめ

犬が自分の足を噛む主な理由

犬が自分の足を噛んでしまう理由は複数挙げられます。順番に見ていきましょう。

ストレスや不安を感じている

犬はストレスを感じたときに、それを発散するために自分の足を噛んでしまうケースがあります。

犬がストレスを抱く要因には個体差がありますが、たとえば以下のような状況はストレスになる可能性が高いと言えます。最近、犬にとって環境の変化または特別な出来事がなかったか振り返ってみましょう。

- 引っ越しや家族が増えたなど環境の変化が生じた

- 雷や花火、家電などから生じる大きな音や聴き慣れない音がしている

- 留守番する時間が長くなった

- 遊ぶ時間が減って運動不足に陥っている

- 散歩の時間が短い、または長すぎる

- 芳香剤や柔軟剤など匂いの強いものがある

- 室温や湿度が快適ではない

このほか、犬のストレスになりやすいNG習慣をもっと詳しく知りたい方はこちらもおすすめ!

>何気ない行動が愛犬のストレスに!?犬の寿命を縮めるNG習慣5選【獣医師監修】

飼い主の気を引こうとしている

飼い主に遊んでもらいたい、または気を引くために足を噛んでしまうパターンです。とくに飼い主のすぐ目の前で噛んでいる場合が該当します。

例えば以前、なんらかの理由で自分の足を噛んでいた際に、飼い主が「どうしたの?」「かゆいの?」などと声をかけてもらった経験があると、自分の足を噛むと飼い主さんの気を引くことができると学習し、気を引きたくなったら繰り返し飼い主さんの目の前で噛むようになります。

噛むのが癖になっている

人間が自分の爪を噛む癖を持っている場合があるように、足を噛むのが癖になっている犬もいます。

とくに留守番の長い犬は時間を持て余してしまうため、噛むのが癖になりやすいとされています。短時間でやめる程度であれば問題ありませんが、毛を抜いてしまう犬もいるのでしっかり観察しましょう。

足の病気やけがで痛みや違和感がある可能性

けがや病気が原因で足に違和感や痛みがあり、気になって噛んでいる場合もあります。

けがで考えられるケースとしては、ソファや抱っこ状態などから落ちて骨折や捻挫をするほか、転倒や物に強くぶつかった際に打撲したり足の爪に痛みを抱えたり、散歩中に破片を踏んでけがをしたりといった事例が挙げられます。

また、トイ・プードルやチワワのように先天的に後肢の膝が脱臼しやすい犬種もいますので注意が必要です。

病気の可能性としては、椎間板ヘルニアや血栓塞栓症といった神経麻痺、変形性関節症や免疫介在性多発性関節炎(関節リウマチ)などが挙げられます。

また、犬の指の間は肉球の生乾きや汗、皮脂の酸化などが原因で細菌が繁殖しやすく、皮膚炎が生じやすい部位です。加えて虫刺されや触れた植物によるかぶれなどが生じる可能性もあります。

犬の骨折やアレルギーの治療についてもっと詳しく知りたい方はこちらもおすすめ!

>犬が骨折したらどうすれば?応急処置や病院に行くタイミング、治療法などについて解説【獣医師監修】

>【獣医師監修】犬もアレルギーになるの?主な種類や治療法って?

自分の足についた匂いが気になっている

散歩や食事など、さまざまなタイミングで犬の足に何らかの匂いがついてしまうことがあります。犬の嗅覚は人間の3,000倍から1万倍も優れているため、人間が気付かないようなわずかな匂いも気になってしまうのです。愛犬の足に何かついていないか確認し、何も見つからない場合は軽く洗ってしっかりと乾かしてみるのもいいでしょう。

犬を病院に連れて行くべき? 犬の様子から見る判断基準

犬が足を噛む原因には、重大な病気やけがを負っている可能性があるため、犬の様子をしっかり観察することが大切です。動物病院を受診したほうがよい基準について解説します。

足を触ろうとすると嫌がる

噛んでいる足に痛みや違和感がある場合は、飼い主でも触られるのを嫌がる傾向にあります。足を触ろうとすると逃げる、唸るなどの様子を見せる際は病院で診てもらいましょう。

足が赤くなったり毛が抜けたりしている

噛んでいる足が真っ赤になっているほか、毛が抜けている、腫れているなど見た目に明らかな変化が出ている場合です。放置すると症状が進行して噛みつきがひどくなり、患部がさらに悪化する悪循環に陥ります。

噛んでいる部位だけでなく、犬が届かない足の付け根部分などに違和感がある可能性もあるので、噛んでいる部位だけでなく周辺も違和感がないかしっかり観察し、獣医師に相談しましょう。

ケンケン歩きまたは足を引きずっている

ケンケン歩きをしたり、足を引きずって歩いていたりと、犬の歩き方がぎこちなくなっている場合は、痛みのせいで足をきちんとついて歩けない状態です。骨折など骨の異常も考えられますし、ほかの足へ負担がかかるので、様子を見ず速やかに病院を受診しましょう。

足を噛むのをやめさせる方法

足を噛んでいるうちに皮膚に傷ができてしまい、細菌が傷口から入り込んで炎症を起こす恐れがあるため、足を噛むのはできるだけやめさせるのがよいでしょう。具体的な方法を解説します。

散歩や運動でストレスを解消させる

犬にとって運動量は非常に重要で、運動不足は大きなストレスになりかねません。犬種や体格、性格によって一日に必要な運動量は異なりますが、小型犬でも運動や散歩は毎日行う必要があります。

また、嗅覚が優れた犬にとって、散歩で外のさまざまな匂いを嗅ぐのは楽しみの一つです。時々散歩コースを変えたり、じっくり匂いを嗅がせる時間をとったりするとよいでしょう。

犬の散歩についてもっと詳しく知りたい方はこちらもおすすめ!

>犬の散歩の適切な回数と距離は?時間やマナー、散歩デビューの基礎知識について解説【獣医師監修】

おもちゃを与えるなどして気を紛らわせる

犬が自分の足に気が向かないよう、噛んでもよいおもちゃを与えるか一緒に遊んでエネルギーを発散させるのも一つの手です。犬に留守番させる場合や飼い主の手が離せないときは、知育おもちゃを使うと長い時間気を紛らわせることができるでしょう。

また、犬が足を噛もうとしたら「待て」「お座り」などのコマンドを出して、足に気が向かないようにするのも有効です。

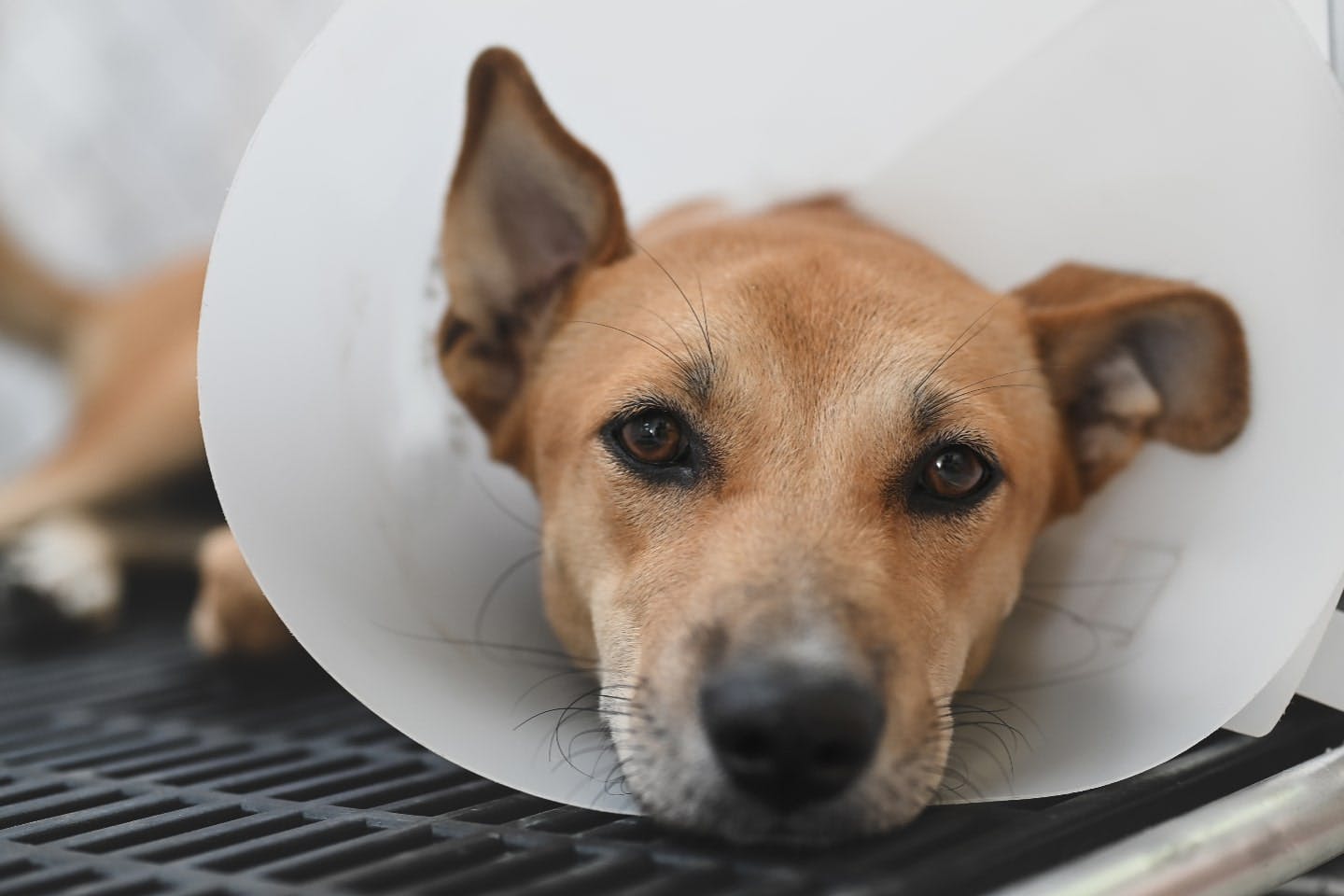

エリザベスカラーをつける

手術後などに、患部をなめないよう首に装着するエリザベスカラーを使う方法も、傷の治癒を早めるのにはおすすめです。

エリザベスカラーを装着することで口が届かなくなるため、必然的に足を噛めなくなります。プラスチック製のエリザベスカラーを嫌がり、それがかえってストレスになってしまう場合は、犬が気にして噛む場所を包帯や靴下で保護したり、柔らかい素材のネックカラーをつけたりするとよいでしょう。

エリザベスカラーを装着する理由やストレス軽減する方法を知りたい方はこちらもおすすめ!

飼い主の足を噛む理由は?

犬が自分の足を噛むだけでなく、飼い主の足を噛んでしまうケースもよくあります。飼い主の足を噛む理由を詳しく見ていきましょう。

歯の生え変わり時期で歯茎がかゆい

犬は生後4~7カ月前後に乳歯から永久歯に生え変わります。

歯が生え変わる時期になると、口の中に違和感やかゆみが生じるため、飼い主の足や手、家具などを噛むことで違和感やかゆさを和らげようとしているのです。

飼い主に反応してもらいたくて噛んでしまう

犬が自分の足を噛んでいるケースと同様に、飼い主と遊びたい、何かしらの反応が欲しい、甘えたいなど飼い主と関わりたくて噛んでしまう「要求噛み」が考えられます。

以前、飼い主の足を噛んだ際に飼い主の反応が面白いと感じて、噛むことで何かしらの反応がもらえると学習することもあります。

噛みつき欲求が強い

犬は噛む習性のある生き物です。とくにビーグルやジャック・ラッセル・テリアなどの狩猟犬や、ウェルシュ・コーギー・ペンブローク、シェットランド・シープドッグなどの牧羊犬は動いているものに対して強く反応しやすく、また噛みつく本能が強いと言われています。

甘噛みをやめさせる方法とは?

犬に足を噛まれたら、場合によっては大けがにつながります。お互いが安心して生活できるよう、犬が足に噛みつくのをやめさせる方法を解説します。

噛まれても反応しない

「噛んだら面白い反応をする」「噛んだら自分に注意を引ける」と犬が学習しないよう、噛まれても以下のように対応することが重要です。

- 悲鳴など甲高い声を上げたり、怒って追い詰めたりしない

- 驚いて逃げない

- 目線を犬に向けない

噛まれたら静かに別の部屋に移動する

上記にあわせて、噛まれたら犬の前から少しだけ姿を消す方法も有効です。こうすることで、飼い主を噛んでもメリットが何もないことを犬に学ばせます。

噛まれたら、まずはできるだけ反応せず、すぐ別の部屋に移動しましょう。あまり長すぎると、なぜ飼い主がいなくなったのか犬が忘れる可能性があるため、別の部屋に移動するのは1、2分程度で問題ありません。

犬が甘噛みする理由やしつけのコツ、子犬の時に気をつけたいNG行動を知りたい方はこちらもおすすめ!

>【獣医師監修】犬が甘噛みする理由とは?直し方やしつけのコツ、噛まれたときのNG行動などについて解説

>子犬が甘噛みする理由は?噛み癖を直すしつけと悪化させる飼い主のNG行動を解説【獣医師監修】

叩いたりマズルを抑えたりするのはNG!

噛まれた後に、愛犬を叩く、押さえつける、マズルをつかむなどの体罰を行ってはいけません。

体罰を行うことで、犬が怖がって飼い主を噛み返したり威嚇したり、吠えるなどの行動をとる可能性があるうえ、飼い主に対する恐怖心が高まり、信頼関係が崩れるリスクがあります。

まとめ

犬が足を噛む原因はさまざまで、場合によっては複合的な要因となっている可能性もあります。また、対策をとってもすぐに噛むのをやめさせるのは難しいケースもあるため、長い期間根気よく対処する心づもりで臨みましょう。

ただし、なかには病気やけがが原因で足を噛んでしまうケースもあるため、心配な場合は速やかに動物病院を受診しましょう。