2023年05月02日 更新 (2023年04月28日 公開)

作家、獣医師。15歳の時に書いた第44回講談社児童文学新人賞佳作を受賞し、作家デビュー。一方、麻布大学大学院獣医学研究科で博士号を取得、獣医師としても活躍。

愛犬の歯周病の原因と対策、治療方法、歯周病予防のための、日々のお手入れについて詳しく解説します。

目次

- なぜ犬に歯磨きが必要なのか

- 犬に歯磨きをしないとどうなるの?

- 愛犬は歯周病になっていない? 犬の歯周病の症状

- 悪化すると怖い犬の歯周病。重度な歯周病の症状と影響

- 犬の歯磨きはいつから必要? 乳歯が残る乳歯遺残にも注意

- 犬の歯磨きは何日おき? 適切な頻度は?

- すでに愛犬の歯に歯石がついてしまっている場合の対処法

- 犬の基本的な歯磨きの方法

- 嫌がる愛犬に歯磨きをするコツ

- 愛犬に歯磨きをするときの注意点

- 日頃からできる歯磨き以外の愛犬のデンタルケア

- 「犬の歯磨きは一生!」 愛犬と信頼関係を築きながら習慣づけしよう

なぜ犬に歯磨きが必要なのか

みなさんは、自分自身やお子さんの歯を毎日磨いていますか? 定期的に歯科に行って健診をしていますか? では愛犬の歯はどうでしょう? 毎日磨いている方もいれば、一度も磨いたことがないという方、パピーの頃は頑張って歯を磨いていたけれど、ついついおろそかになってしまっている方、様々だと思います。

歯磨きを行わない場合のリスクをご紹介します。

犬に歯磨きをしないとどうなるの?

食後に歯磨きをしないと、食事の汚れが歯垢として残り、やがて歯石になります。一度歯石ができると更に歯垢・歯石がつきやすい状態となります。さらに歯垢や歯石の中の細菌によって起こる歯肉や周囲の組織の炎症が「歯周病」です。

歯周病は、「歯肉炎」や「歯周炎」といわれる歯とその周囲の炎症を総称したものです。そのまま歯垢・歯石を放置すると歯肉に細菌が入り歯肉炎を起こし、炎症が進むと歯周炎になってしまいます。やがて、歯肉炎→歯周炎→歯槽膿漏→歯根膿瘍という順で進行していきます。

実際に歯周疾患にかかっている犬の割合がどのくらいかご存知でしょうか。ある研究によると、2歳までになんと8割の犬が歯周疾患にかかっているという報告があります。特に日本で人気の小型犬種では、1歳で約90%が歯周疾患にかかっているとも言われています。(※1)

歯周病は「歯が汚いだけ」の病気であれば放っておいてもいいかもしれませんが、そうではありません。歯周病は「慢性」の「進行性」の病気です。放っておいても治ることはなく、どんどん悪化していくだけです。

(※1)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jsap.13132

愛犬は歯周病になっていない? 犬の歯周病の症状

1.口臭が気になる

口臭の原因としてもっとも考えられる病気が歯周病です。食べ物のかすが歯垢となり、歯石として残ると中の細菌が臭います。進行とともに、口臭もきつくなります。

2.歯茎が赤く腫れる

正常な歯には、歯垢や歯石は付着しておらず、歯茎の色もきれいなピンク色をしています。歯茎が赤くなってくると、「歯肉炎」と呼ばれる歯茎に炎症がある状態になります。

まだあまり痛みはありません。おうちでのデンタルケアをしていない方は、始めることをお勧めします。定期的に動物病院でチェックしてもらい、悪化を防ぎましょう。

3.歯の歯石が目立ち始める

歯石のある状態は、さらに歯垢がつきやすくなります。歯石に気付いたら、早めに対処しましょう。

4.歯がぐらつく

歯石が歯に付着し、歯茎の色も赤みが強くなってきた場合「歯周炎」に進行しています。また、歯周炎は、歯肉炎が進行して、歯茎の組織が破壊された状態です。こうなると元の状態に戻すのは難しくなります。歯周炎がどんどん進行すると、歯がぐらぐらになり、抜歯が必要になることがあります。口腔内の痛みによる食欲低下も見られます。

5.歯茎から血や膿が出る

歯肉や歯根の炎症が続くと、出血も起こります。出血に混じって膿がみられることもあります。

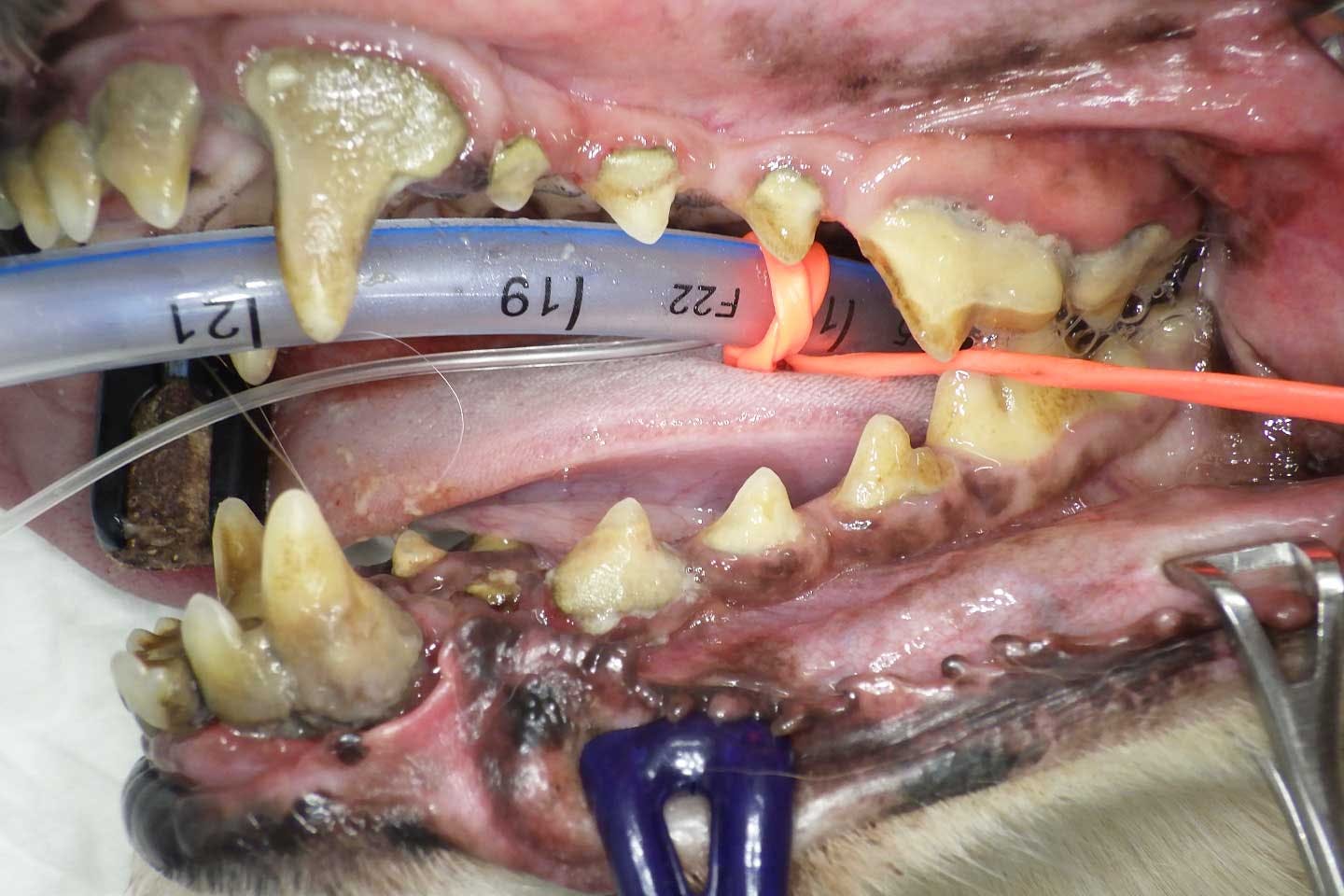

悪化すると怖い犬の歯周病。重度な歯周病の症状と影響

1.頬から膿が出る

進行した歯周病は、頬の骨も溶かします。やがて口腔内で増えた細菌が鼻に到達し、くしゃみが増えたり、血や膿が混じった鼻水が出るようになったりします(口腔鼻腔瘻)。増えた細菌のせいで頬の皮膚に穴が空き、穴から膿が出てくる(外歯瘻)こともあります。

2.下顎骨の骨折

顎の骨が溶けると、下顎の骨が溶けて骨折し、口が閉じなくなります。

3.内臓の病気に発展

歯周疾患は、口腔内だけの問題ではなく、心臓、肝臓、腎臓など様々な臓器の病気と関連していることもわかっています。

たしかに歯磨きだけで歯周病を完璧に磨くのは難しいですが、なにもせずに放置すると怖いことになる、ということはお分かりいただけたでしょうか。

犬にはインプラントも入れ歯もありません。欠けた歯などは、欠けた部分が小さければレジンなどで治療することも可能ですが、その後もお手入れや定期検査が必要になるため、悪くなった歯は抜歯してしまうことがほとんどです。健康な歯を残し、なるべく長く自分で噛めるようにしてあげるためにも、お手入れは大切ですね。

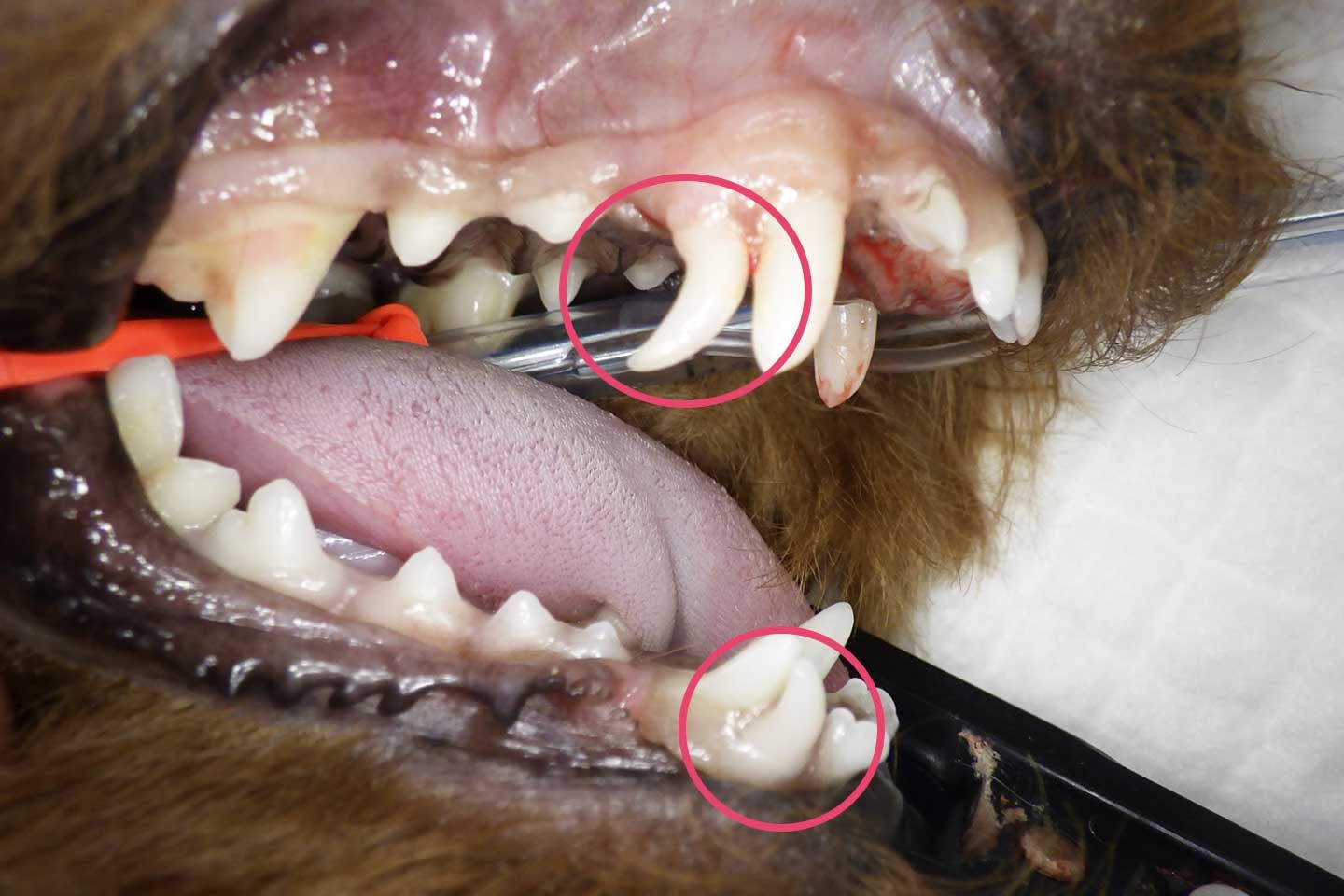

犬の歯磨きはいつから必要? 乳歯が残る乳歯遺残にも注意

生後3週間ごろから生え始めた乳歯は、生後約4ヶ月から永久歯が生えはじめるとともに抜けていき、生後約7ヶ月には全ての歯が永久歯になります。

乳歯はすぐに抜けてしまうので、子犬の頃は歯磨きをしていなくてもあまり問題はありませんが、「歯磨き習慣」をつけるためにはなるべく早くから歯磨きを始めるとよいでしょう。

愛犬がもう成犬の場合も、思い立ったその日から始めましょう。ただし、すでに歯周病が進行している場合は、歯を磨くと痛がって嫌がることもあります。歯周病が重度で、抜歯や麻酔下での処置が必要な場合は、先に動物病院で処置してもらった方がよいでしょう。

ちなみに、小型犬では乳歯が抜けずに残ってしまうことがあります(乳歯遺残)。乳歯が残っていると、永久歯の歯並びが悪くなったり、歯周病が悪化しやすいです。

生後7ヶ月をすぎても乳歯が残り、本来犬歯があるはずのところに2本隣り合って歯が生えている場合には、一度動物病院で診察を受け、抜いてもらいましょう。

犬の歯磨きは何日おき? 適切な頻度は?

犬は、口腔内のミネラルバランスや食べ物の関係で、歯垢は24時間以内に、歯石は3日以内に作られてしまいます。また、ついた歯石は2週間以内に歯周炎を引き起こすことがわかっています。人間では歯垢が歯石になるまで1ヶ月くらいかかるので、犬はとても歯石がつきやすいと言えますね。

以上の理由から、歯石を予防するために、最低でも3日に1回は歯磨きをした方がよいでしょう。人間では食後の歯磨きが一般的ですが、犬では歯磨きの際に味付きの歯磨きペーストや、ご褒美のおやつを使うことがあります。「食後」にこだわるよりも、定期的に歯磨きをすることを意識しましょう。

ちなみに、トリミングサロンで歯磨きのサービスを行っていることがありますが、歯石がつくスピードを考えると、あまり有効ではないことが分かりますね。

「毎日家でも歯磨きをしていて、サロンでもしてもらう」というのならまだしも、1〜3ヶ月に一度、歯磨きをしてもらうことは、歯石予防の観点から見るとあまり意味はありません。たまにしか会わない家族以外の人に歯を磨かれることで、歯磨き自体が嫌いになってしまうのも避けたいですね。

すでに愛犬の歯に歯石がついてしまっている場合の対処法

歯石がついていたり、歯茎が赤く、歯周炎が進行している場合は、動物病院にて麻酔下での歯石取りの処置、スケーリングや抜歯がおすすめです。

シニアになり、食欲が落ちていた犬が、スケーリングを行い、悪くなっていた歯を抜いたところ、食欲が出て元気が戻った、ということもあります。口臭も激減しますので、ふれあいの時間がより楽しくなります。

愛犬への歯石除去(スケーリング)

スケーリングは、固まっている歯石を取り除き、超音波で歯を磨くほか、歯と歯茎の間の汚れを掻き出したり、ブラシで表面を研磨して歯垢や歯石をつきにくくしたりする処置を行います。

これらの処置は、どんなに大人しい犬であっても麻酔なしではできないため、全身麻酔下で行う必要があります。

全身麻酔と聞くと、怖いと感じる方もいらっしゃると思います。実際、全身麻酔における死亡リスクは人の医療でも0%にはできません。しかも、1年に1回スケーリングをしている犬は、していない犬に比べて死亡リスクが約20%低下する、という驚きの結果が2019年に報告されています(※2)。つまり、全身麻酔をしてでも、定期的にスケーリングをした方が長生きできるということです。

(※2)https://www.jaaha.org/doi/abs/10.5326/JAAHA-MS-6763

愛犬の抜歯処置

本来抜歯しなければならない歯、例えばグラグラしていたり、折れていたりするような歯を放っておくと、病気はどんどん進行してしまい、先述したような下顎が骨折して口が閉まらなくなる、などのようなことになりかねません。

抜歯する歯は、全身麻酔下での口腔内検査、口腔内のレントゲン撮影を行った上で決定します。

シニアになるまで歯のケアをしなかった場合、すべての歯を抜かなければならなくなることもあります。すべての歯を抜いてもごはんを食べることは可能ですが、自分の歯で「噛んで食べる」ことはできません。早め早めのケアが大切です。

ちなみに、歯周炎は病気なので、麻酔下でのスケーリングや抜歯処置は保険が適用になることがほとんどです。気になる方は、かかりつけの病院で相談してみてくださいね。

犬の基本的な歯磨きの方法

様々なデンタルグッズがありますが、やはり1番効果が高いのは歯磨きです。

しかし犬は、黙って口を開けていてはくれません。いきなり歯ブラシを持って歯磨きをしようとしても、歯ブラシをおもちゃだと思って噛むか、歯を磨こうとした人の手を噛むか、とにかくはじめはうまくいかないことの方が断然多いです。

歯磨きは、段階を踏んで徐々に慣らしていきましょう。

【STEP1】愛犬の口を触り、歯を見られる状態にする

まずは、口を触る練習から始めましょう。はじめは手の中にフードやごほうびを入れ、少しずつ食べさせながら、逆の手で口を触るとよいです。

ただし、無理強いするのはやめましょう。「嫌がったらやめる」を繰り返すと、「嫌がればやめてもらえる」と学習します。嫌がる「前に」やめるのがポイントです。

頭を後ろに引いたときにごほうびを与えるのは、あまりよくありません。頭を引く「前に」やめて、ごほうびをあげましょう。

食べながらでなくても口に触れるようになったら、次のステップに進みます。

【STEP2】歯ブラシに慣らす

口に触れるようになったら、歯ブラシにならしていきましょう。ただし、磨くのはまだ先です。まずは歯ブラシを見せ、次にごほうびをあげましょう。

「歯ブラシ=いいこと」と覚えてもらうためです。

【STEP3】歯ブラシで優しく歯と歯茎の間をこする

ここまで慣れたら、ようやく歯ブラシを使ってみましょう。

歯ブラシは、できれば犬用の物を使用するのがおすすめです。子供用で代用する方もいらっしゃいますが、子供用の歯ブラシは先が平らになっており、歯周ポケットに入り込んだ汚れを取り除くのは苦手です。ヘッドがコンパクトで、ダブル植毛になっている歯ブラシを探すとよいでしょう。乾いた歯ブラシは歯肉を傷つける恐れがあるので、水で濡らすか、犬用の歯磨きペーストを使用しましょう。

まずはそっと歯ブラシを歯に当てることからはじめ、慣れてきたら優しく動かします。

歯周病菌は酸素が嫌いなので、あまり空気に触れない歯と歯茎の間の歯周ポケットに潜んでいます。犬の歯と歯茎の間を斜め45°の角度で歯ブラシを当ててこするのが最終目標です。

犬はそんなに長い時間はじっとしていられないので、はじめは完璧を目指さず、今日は右側、明日は左側、のように少しずつ磨いてもよいですね。大切なのは継続することです。嫌がる犬を押さえつけて歯磨きをしても、数日はできたとしてもそれで一生は続きません。

嫌がる愛犬に歯磨きをするコツ

歯磨きを始めるときは、とにかくゆっくり、少しずつ、スモールステップで次の段階に進んでください。気がついたらいつのまにか描かれている絵が変わる騙し絵のように、日々ほんの少しずつ変化させ、最終的に歯磨きに到達することを心がけてください。

歯ブラシで磨けるまでに、たとえ半年かかったってよいのです。二度と歯を磨かせてくれなくなるくらいなら、ゆっくりたっぷり時間をかけて慣らす方が効率的です。

・歯磨きの前に遊ぶ

子犬の頃から歯磨きに慣れさせるのもおすすめですが、子犬はいつだって遊びたいので、歯ブラシをおもちゃにしてしまいがちです。

その場合には、まず先に子犬と思いっきり遊び、スイッチが切れて眠くなった頃を見計らって歯磨きタイムにしましょう。

・おやつを効果的に使う

人では食後に歯磨きをして、その後はなにも食べないことが多いですが、犬の場合は、あまりこだわらずにふんだんにご褒美のおやつをあげながら行っても大丈夫です。

・口のサイズのボールを噛ませる

歯の裏側を磨くためには、犬の口のサイズに合わせたボールを噛ませるのもよいでしょう。ただし、ボールを噛んだままじっとしている練習が必要です。

愛犬に歯磨きをするときの注意点

先にも述べましたが、成犬になってから歯磨きを始める場合は、まず歯周炎がないか動物病院でチェックしてもらうことをおすすめします。痛い歯を触られることは犬にとって苦痛です。嫌がることを無理強いすると、飼い主が噛まれる場合もあります。

愛犬にも、「噛んだら、嫌なことから逃げられた!」という負の成功体験を覚えさせてしまうことになりますので、避けましょう。

日頃からできる歯磨き以外の愛犬のデンタルケア

我が家の犬は、毎年全身麻酔下でスケーリングを行なっていますが、「そうは言ってもさすがに毎年は……」と思われる方も多いと思います。その場合は、家でのデンタルケアを頑張れば、2〜3年に1度のスケーリングでも口腔内を良好に保てます。

デンタルケアは何種類か組み合わせると効果が高いです。人間も「歯ブラシ」に「歯磨き粉」をつけて磨き、「デンタルフロス」や「マウスウォッシュ」、「歯磨きガム」を併用する方もいますよね。犬も同じで、何種類かを組み合わせましょう。

1.液体歯磨き

歯ブラシはハードルが高い、という方には、水に混ぜる液体タイプのデンタルケア製品がおすすめです。飲み水に薄めて混ぜるタイプで、それだけでは効果は少ないですが、維持費用が安く、飼い主の手間も少ないので、続けやすいのが魅力です。

2.デンタルガム

デンタルガムを利用されている方も多いのではないでしょうか。ただし、ぽいっとただ食べさせているだけではおやつと変わりません。デンタルガムを上げる際には、手で持って、反対側を均等に左右の歯で噛ませましょう。

デンタルガムは、歯がグッと入ることにより歯垢を落とすことが期待できるため、子供用のハサミでも切れるくらいのやわらかさのものを選びましょう。

牛や鹿などのヒヅメを噛ませる方もいますが、硬すぎるものはあまりおすすめしません。歯を磨きたいからと言って、噛めないほど硬いものをかじる人はいませんよね。犬も同じです。硬すぎるものを噛ませると、歯が折れて抜歯しなければならないこともあるので、できればやめた方がいいです。

デンタル製品の選び方

デンタル製品をお店で選ぶときは、『VOHC』マークが入っているものがおすすめです。(※3)これは、アメリカの獣医歯科学会が、「効果がある」と認めたデンタルケア製品にのみ印字が許されるマークです。

ペットショップに行くとありとあらゆるデンタルグッズがありますが、ペット用品は人の食品よりも基準が甘いため、品質も様々なのが現状です。探せばVOHCマークつきのデンタル製品も売っていますので、少し売り場で気をつけて見てみてくださいね。

(※3)http://www.vohc.org

「犬の歯磨きは一生!」 愛犬と信頼関係を築きながら習慣づけしよう

こういう特集記事を読むと、「よし!」と意気込んでやる気になると思います。しかし、1番肝心なのは長く続けることです。犬の歯磨きは、一生、もしくは歯が全てなくなるまで続きます。

子供はそのうち自分一人で歯磨きができるようになりますが、犬はそうではありません。そして犬自身は、なぜ歯を磨かなければいけないのか全くわからないままです。

イルカのトレーニングにおいて、体罰は絶対に使いません。嫌なことも無理やり行いません。イルカの体は押さえつけるには大きすぎます。トレーナーとの信頼関係を築きながら、ご褒美やスモールステップにより、芸を覚えさせています。

しかし犬は、特に小型犬は、人間の力でも押さえ込むことが可能です。無理やり押さえつけられ、自由を奪われるのは、私たちだって嫌だし怖いですよね。正しいやり方で、じっくりと時間をかければ、犬にも押さえつけずに歯磨きができるようになります。

「完璧に磨かなければ!」と焦る必要はありません。日々必要な歯磨きは、信頼関係の下でお互い楽しく行えるとよいですね。