2023年09月13日 更新 (2023年04月19日 公開)

2014年に起業後、ペットフード・用品の二次流通事業に参画。2017年よりペットフードのフードロス問題への取り組み「社会貢献型ペット用品店cocoro」を開始。

日本初の「社会貢献型ペット用品店cocoro」とは?

目次

- 1年で推定6,000トン超のペットフードが廃棄処分になっている現状

- ペットフードロスの問題解決に取り組む寄付型ECサイト『cocoro』

- 「捨てている商品はありませんか?」ペット業界のタブーに斬り込む

- “訳あり品”でも安心安全。大切なペットのために確かな品質の商品だけを厳選販売

- 「捨てるを考える」ペットフードロス問題の認知拡大が『cocoro』の役割

- 「愛犬の最期にあのフードを食べさせてあげたい」予想外のニーズも

- 削減したペットフードロスの総量は「1,000トン以上」事業拡大にジレンマ

- 「頑張らない社会貢献を提唱」社会貢献型ビジネスのロールモデルを目指す

1年で推定6,000トン超のペットフードが廃棄処分になっている現状

近年、社会問題として取り上げられることの多いフードロス。テレビなどで美味しそうな食品が「ごみ」として廃棄される映像を見て、心を痛めている方も多いのではないでしょうか。

実はペットフードについても、人間の食べ物と同様に、賞味期限やパッケージの変更などを理由に、大量のフードが廃棄される状況が起きています。

「正確な廃棄量はわかっていませんが、日本で年間に出荷されるペットフードの約60万トン(一般社団法人 ペットフード協会「令和3年全国犬猫飼育実態調査」)のうち1~3%が廃棄されていると言われています。つまり、少なく見積もっても、年間約6,000トンのペットフードが廃棄されていると考えられます」

人間の食べ物の場合は、賞味期限間近であることを明記した上でセール品として販売されたり、フードバンクを通じて必要な人のところに届けられる仕組みが整いつつあります。しかし、ペットフードのフードロス問題については、問題の存在自体があまり知られていない状況が続いていました。

この状況に一石を投じたのが、株式会社こころが運営する、日本初のペットフードロス削減ショッピングサイト「社会貢献型ペット用品店cocoro」です。

同店を運営する株式会社こころ・代表取締役の菅沼 圭さんと、マネージャー兼広報の鵜飼 剛さんにペットフードロス削減にかける想いを聞きました。

ペットフードロスの問題解決に取り組む寄付型ECサイト『cocoro』

株式会社こころは、もともと栃木県特産の鹿沼土を始めとする園芸用品やエクステリアを扱うECサイトを運営していました。ある時、知り合いの業者から勧められたことをきっかけにペットフードを扱ってみることになりました。

同社の創業者で代表取締役の菅沼さんは、「そのとき託されたペットフードはたまたま賞味期限が切迫した商品だったので、通常価格よりも安価で販売することになったのですが、ペットフード自体を販売するのが初めてでしたし、当時は園芸用品メインのECだったので、正直、あまり売れるとは思っていませんでした」と振り返ります。

しかし、菅沼さんの予想は良い意味で裏切られました。

「驚くほどのスピードで、どんどん売れていったんですね。1回の注文で大量の商品を買われる方も珍しくありませんでした」

購買状況を見ていて、一体どんな人が、どんな目的で購入しているのかを知りたくなった菅沼さん。一部のお客様に連絡をとって見たところ、一般の飼い主さんだけでなく、多数の犬や猫を保護・飼育している動物愛護団体の方、そして愛護団体に寄付するために購入してくださっている方がいることがわかりました。

「お客様とのお話の中で、経済的な理由でペットフードが買えなくなり、ペット飼育を放棄する飼い主さんがいることを知りました。廃棄するほどフードが余っているのに、その一方では十分なフードがもらえない犬や猫がいる。なぜ、こんなことが起こっているのか、その理由を知りたいと強く思うようになりました」

菅沼さんは、その疑問を解くべく、ペットフード業界について少しずつ情報収集をし、業界の構図や流通の仕組みを調べました。

「予想以上に大量のペットフードが廃棄されていることを知って驚きました。賞味期限だけでなく、パッケージや商品コードの変更、過剰在庫が理由で廃棄されるケースもすごく多いんです。賞味期限がまだ残っている商品が、売れ残りなどを理由に、大量廃棄されてしまうことも珍しくありません。実にもったいないですよね。なんとかして、廃棄されるペットフードを必要なペットたちのところに届けるための仕組みを作りたいと思いました。これが、『cocoro』の原点です」

「捨てている商品はありませんか?」ペット業界のタブーに斬り込む

菅沼さんは園芸用品の取り扱いをやめ、ペットフードやペット用品の2次流通に特化した事業をスタートすることに決めました。

2017年には日本初、ペットフードロス削減を掲げたショッピングサイト『cocoro』をオープン。現在は、マネージャー兼広報を務める鵜飼さんら数名のスタッフとともに、廃棄予定のペットフードやペット用品の販売を手掛けています。

鵜飼さんはもともと株式会社こころが利用していたECコンサルティング会社の担当コンサルタントでした。しかし、話を聞いていくうちに菅沼さんの「ペットフードロス」問題への想いに共感し、株式会社こころに転職を決めたそうです。

何もかもがゼロからのスタートだった『cocoro』。まずビジネスを軌道に乗せるにあたって苦労したのが、ペットフードの確保だといいます。

「もちろんはじめから廃棄品になる予定で生産されるわけではないので、常に一定量を確保するのが難しく、大量に手に入る時期もあれば、あまり手に入らない時期もあります。また、商品についても、どんなメーカーのどんな商品が仕入れられるのか、その時になってみないとわかりません。メーカーさんやベンダーさんと契約して、廃棄品が出次第、仕入れさせてもらおうと思いましたが、最初はまったく相手にしてもらえず、取りつく島もない状況でした……」と鵜飼さんは振り返ります。

「特にメーカーさんの反応は厳しかったですね。『もしも廃棄する予定の商品があったら買い取らせてください』とお願いしても、今はそういう商品は無いかなと言って断られたことも多くありました。そのような状況が続くので、心が折れそうになったこともあります」と菅沼さん。

転機となったのは、関西で行われた、あるペット関連のイベントへの参加でした。

「メーカーさんに受け入れて頂ける機会が少なかったのですが、とある企業さんとお話をさせて頂いた際に『助かるなぁ!買い取ってくれますの?』と好意的に受け止めてくれたのです。結果として、ある大手ベンダーさんが契約してくださることになり、一気に風向きが変わりました」

そのあたりから、契約してくださるメーカーさんが増えていき、現在は計4つのベンダーさん経由で、各メーカーの訳あり品を仕入れて、定価の20〜50%で販売できるようになっています。

「サイト立ち上げ当初の苦労を思うと、いま、こうやって安定して商品を販売できていることが、奇跡のように感じられますね(笑)」と菅沼さん。

“訳あり品”でも安心安全。大切なペットのために確かな品質の商品だけを厳選販売

廃棄量を減らすためにも、お客様からのニーズに応えるためにも、常時一定数の商品在庫を持つことを目指している『cocoro』ですが、もちろん、訳あり品なら何でも良いというわけではありません。

どこのメーカーの商品なのか、どんな理由で販路を外れて「訳あり品」となったのかを必ず確認し、少しでも疑問が残るものは扱わないよう、徹底しています。初めて扱うメーカーについては、菅沼さん自身が先方と話した上で、安全性を確認できたものだけを販売するようにします。

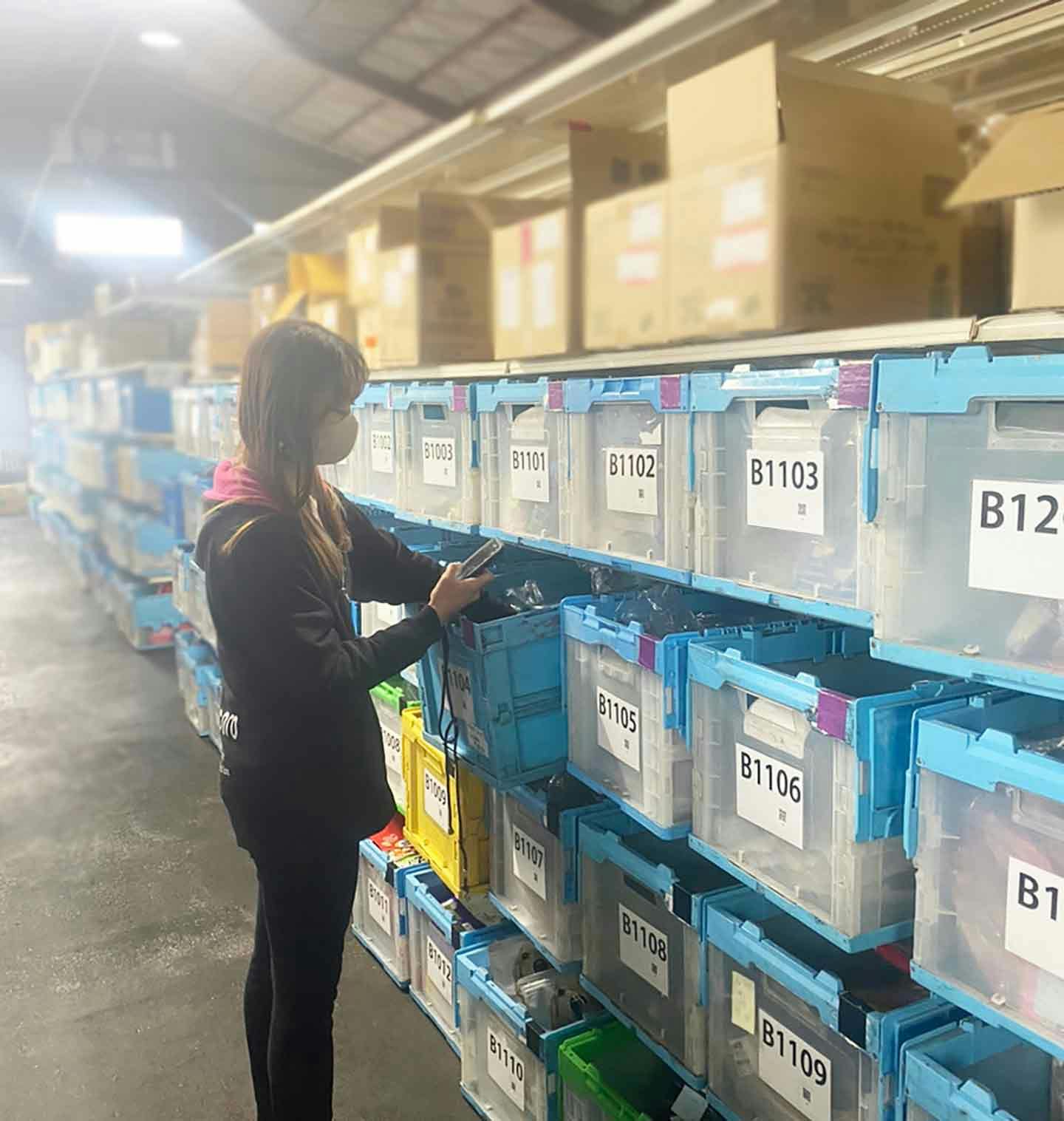

「仕入れた商品はスタッフが一つひとつ検品し、賞味期限や商品の状態をチェックした上で販売しています。基準を満たさない物は絶対に販売しません。しかし残念ながら、販売したとしてもどうしても売れ残ってしまう商品もあります。そういった商品は、昆虫養殖の業者さんに昆虫のエサとして引き取ってもらうなどして、無駄に廃棄されることのないよう配慮しています」と菅沼さん。

しっかり検品された賞味期限前の商品が格安で買えるとあって、『cocoro』はまとまった量のペットフードを必要とする動物愛護団体や、動物愛護団体に寄附をしたい人たちの間で評判を呼び、少しずつ知名度を上げていきました。

「捨てるを考える」ペットフードロス問題の認知拡大が『cocoro』の役割

当初は、『動物愛護のために訳あり品を買いましょう、売上の一部を寄付して殺処分数を減らしましょう』と、動物愛護や社会貢献を前面に打ち出したアプローチをしていた『『cocoro』』でしたが、サイトオープンから3年ほどたったとき、それまでの売り方に限界を感じるようになったと言います。

たしかに、動物愛護の精神は私たちのビジネスの基本です。実際に動物愛護団体の方にたくさんご利用いただいていますし、今も売上金の一部を動物愛護団体に寄付しています。しかし、このアプローチだけではLTV(または流通経路)が限定されてしまいますし、お客様が疲れてしまうことに気付きました。

「よく考えてみると、私たちの役割は、社会貢献活動をしましょう、動物愛護に協力しましょうと呼び掛けて、誰かの行動を『変える』ことではないんですよね。そもそも、そんなことはできませんから」と鵜飼さん。

ただし、自分たちのビジネスを通じてペットフードロスという問題の存在を広く社会に『知らせる』ことならできる、と原点に立ち返りました。どう行動するのかは、その人次第だけれど、まず大切なのは問題の存在を知ってもらうこと。

「もちろん何もしないという選択肢もアリです。でも、『cocoro』でペットフードを買うことでロスの削減に貢献したいと思ってもらえたら、嬉しいです。こう考えることで、私たち自身もより肩の力を抜いて、ペットフードロス問題と向き合えるようになったと思います」と鵜飼さんは振り返ります。

こうして自らの役割を再認識した同社は、『捨てるを考える』というコンセプトで、ECサイトやホームページでの商品やビジネスの打ち出し方も刷新。すると購買層が広がり、一般の飼い主さんの購入も増えていきました。

「もともと、うちのサイトは保護団体の方など、ペットフードを安価で買いたい方に支持されていましたが、最近は、SDGが注目を集めていることもあってか、『どうせ買うなら、世の中のためになる方法で買いたい』という目的意識を持って、『cocoro』を選んでくれる人が増えているのを感じています。今どきのライフスタイルを好む若い世代や、高級志向の人たちにも、『cocoro』でペットフードを買うことがステイタスだと思ってもらえるようなショップにイメージチェンジすることができました」と鵜飼さん。

動物愛護や社会貢献を前面に打ち出すことを控えたからこそ、より幅広い層に利用されるようになり、結果として今まであまり知られることのなかった「ペットフードロス」という社会課題を、広く知らしめる役割を果たすようになりました。

「愛犬の最期にあのフードを食べさせてあげたい」予想外のニーズも

一般の利用者が増えるにしたがって、創業当初は予想していなかったニーズにも気づかされることもあるそうです。

犬や猫によっては、自分の好きなフードしか食べないこともあります。すると、そのお気に入りのフードが廃番になってしまうと、食べられるフードがなくなって困る飼い主さんも少なくありません。そんな方が『cocoro』で廃番商品が販売されているのを見つけ、購入してくださるケースもあったといいます。

飼い主さんたちから、『愛犬が余命いくばくもない状況になり、最後にお気に入りのフードを食べさせてあげたいと思って探していたが、廃番になっていてみつけられなかった。やっと『cocoro』さんで売っているのをみつけて、食べさせてあげることができた』、『うちの子が虹の橋を渡りました。『cocoro』さんのおかげで、最後までずっとお気に入りのフードを食べさせてあげることができました。ありがとう』というメッセージをいただくことも。

「思いがけない形で、飼い主さんとペットの幸せな暮らしに貢献できていることがわかって、とても嬉しかったですね」と菅沼さん。

削減したペットフードロスの総量は「1,000トン以上」事業拡大にジレンマ

こういった喜びの声に支えられ、『cocoro』のペットフードロス削減の取り組みは今年で6年目を迎えました。これまで、『cocoro』による二次流通で削減できたペットフードロスの総量は1,000トン以上です。

「削減量は独自に計算して、ホームページで公表しています。ご覧になった方から『こんなにロスを削減していて、すごいですね』と驚かれることがあるのですが、年間に廃棄されているペットフードの総量が少なくとも6000トンあることを考えると、弊社の取り組みはまだまだ氷山の一角に過ぎません」

まだカバーできている地域も限定的で、まったく仕入れのルートがない地域があります。商品の性質上、入荷のタイミングや在庫量が読めないので倉庫の確保が難しく、やみくもに商品を集めても、適正な保管・管理ができなくて商品を無駄にしてしまうリスクもあり、悩みは尽きません。

このままの管理体制で無理に規模を拡大すると、検品や商品管理にミスが出て、お客様に不適切な商品を送ってしまうリスクが高い。かといって資金を投入して新しい設備やシステムを導入するのも難しいのが現実です。

今後、どんな形で事業を拡大していくのかは、ジャッジの難しいところだ、と頭を悩ませています。

「頑張らない社会貢献を提唱」社会貢献型ビジネスのロールモデルを目指す

「でも、難しいからこそ挑戦し甲斐がある」と、2人は口を揃えます。

「正直言って、将来のことは何もわかりません。ただ、ペットフードロスを削減したい、フードを必要とする犬の元に届けたいという想いは、これからもブレずに持ち続けます。私たちの力で、どこまでできるかわかりませんが、とにかく全力で挑戦し続けることが、今の私たちの目標です」と菅沼さん。

一方、鵜飼さんにはもう一つ、思い描いている目標があるといいます。

「私たちのような社会貢献型ビジネスって、一般的なビジネスと別枠で見られがちなんですよね。スタッフを募集しても、社会問題について何か特別な『想い』とか『信念』がないと応募してはいけないように誤解している人が多く、思ったように人材が集まりません。でも、最初は『想い』がなくても問題ないんです。ビジネスを発展させるには、想いだけでなく、企画力とか分析力とか、一般的なビジネスと同じスキルも必要なわけですから、もっと気軽に就職先の一つとして検討してもらいたいと思います」と鵜飼さん。

「今後、社会貢献型ビジネスの成功モデルが増えていけば、より多くの人に参入してもらえるはず。『cocoro』も、ロールモデルの一つになれるよう、引き続き挑戦を続けます」

いつものようにペットフードを購入するだけで、ペットフードロス問題に貢献できる仕組みを確立した『cocoro』。その取り組みは、「特別なことをしなくても、普段の生活を送りながら自然に社会貢献ができるんだ」というメッセージを私たちに届けてくれました。『cocoro』が提唱する「がんばらない社会貢献」、私たちも暮らしの中に取り入れてみたいですね。