2022年12月16日 更新 (2022年11月30日 公開)

東大農学部獣医学専修卒後、ウガンダ国立遺伝資源研究所でのリサーチフェローや動物病院での臨床業務に従事。2020年に保護犬たちを新しい形でサポートする事業を開始。

保護犬と働けるコワーキングサービスや、保護犬の犬材派遣を行う会社Buddies(バディーズ)。殺処分問題をビジネスで解決しようと奮闘する若き獣医師、寺田かなえさんにお話を伺いました。

目次

- 保護犬の犬材派遣会社 Buddies代表 寺田かなえさん

- 「保護犬ってかわいそう」ではなく、ポジティブなイメージで発信

- 保護犬の「姉」と一緒に育った子ども時代

- 犬は守られるだけの存在ではなく、すごい力を持っている

- 実際に保護犬と接することでイメージは変えられる

- 人と触れ合うことで、犬たちのストレス値も低減する

- 犬、人、環境の健康を実現するシステムを作りたい

- より多くの保護犬を救うために

保護犬の犬材派遣会社 Buddies代表 寺田かなえさん

日本における保護犬の殺処分数は、2020年度の1年間で27,635頭。統計のある1974年度の533,043頭からの46年間で約20分の1と、大幅に減少しています。そこに多くの人々の尽力があることは、言うまでもありません。

一方で、犬たちを救いたいという思いの強さゆえに、救いたい人たち同士の考え方の違いによってぶつかってしまうこともあります。『保護犬の犬材派遣会社 Buddies(バディーズ)』を立ち上げた獣医師の寺田かなえさんも、そういった衝突を経験した一人です。

「保護犬ってかわいそう」ではなく、ポジティブなイメージで発信

「日本では、保護犬ってかわいそうとか、トラウマを抱えているとか、ネガティブなイメージを持っている人が多くて。それを変えたいと思っていて、保護犬ってかっこいいとか、一言でくくれないぐらいいろんな子がいるとか、そういうことを知ってもらいたくて、ホームページやSNSで悲惨なことを書かずに発信していたんです。そしたら、見事に炎上しました。『保護犬はもともとトラウマがあるのに、働かせるなんて』という批判が多かったですね」

2020年12月に『保護犬の犬材派遣会社 Buddies』を立ち上げた、獣医師の寺田かなえさんはそう話します。

寺田さんがBuddiesを立ち上げた当初に考えていたのは、保護犬を引き取ってトレーニングしたうえで、オフィスや施設に派遣するサービス。

しかし、立ち上げ直後に新型コロナウイルスの感染が拡大し、どこかに出かけていくサービスを提供することは難しくなったため、リモートワークが推進された結果コワーキングスペースを利用する人が増えていることに着目。

保護犬のいるスペースで働くポーワーキング(Paw-working)を実験的に開催してみたところ、大きな反響があったそう。そこで、今はポーワーキングを中心に、保護犬と一緒に音楽イベントを開催するなど、保護犬のいる場所に来てもらうサービスを主に展開しています。

寺田さんがBuddiesを立ち上げるまでには、どのような経緯があったのでしょうか。

保護犬の「姉」と一緒に育った子ども時代

「私が生まれる前に両親が雑種の子犬を引き取っていて。私が生まれたときには彼女がいて、彼女を姉として育ってきたんですね。すごくできた姉で、私が泣くとすぐになめに来たりして、基本的に私の面倒は彼女が見ていた。初めてのおつかいもふたりで一緒に行ったんです。姉は今で言う『保護犬』で、彼女と一緒に育ったので、保護犬に何か還元するようなことをしたいなと思っていて。3〜4歳ぐらいのときから、獣医になろうと思っていました」

そうして順調に獣医師になった寺田さんですが、いざ卒業して動物病院で働いてみると、自分がやりたかったことと少しズレていることに気づき始めます。

動物病院に来ている動物は、すでに愛されて、ケアも十分にされている子たち。もちろんそういう子たちを助けるのも大事な仕事だけれど、自分がやりたいのは、人間のせいで不利益を被っている子たちを助けることではないか。それは野生動物か、保護動物だと思ったそう。

「それで、一時期はアフリカのウガンダでインターンシップをして、野生動物に囲まれながら毎日暮らしていたんです。けれど、そこでもけっきょく私が毎日気になったのは、ガリガリの野良犬と野良猫でした。ウガンダの状況もひどかったんですが、まだまだ日本でも殺処分されている子がいっぱいいる。そこで、帰国して何かしら保護犬のための事業、活動を始めようと思ったのが、最初のきっかけです」

犬は守られるだけの存在ではなく、すごい力を持っている

保護犬のための活動というと、今日本で一般的なのは、動物愛護センターなどから犬や猫を保護して預かり、譲渡につなげるというもの。

しかし、寺田さんが考えていたのは、少し違った形でした。一つは、持続可能なビジネスとして展開すること。もう一つは、犬自身の持つ力を信じ、その力によって利益を生み出し、状況を変えていくことです。

「私の中で、保護犬である姉に育てられたという経験がすごく大きくて。それに、姉が助けたのは私だけじゃないんです。私が一緒に住んでいた叔父も、スポーツをバリバリやっていたのに事故で全身不随になって、手も足も動かなくて、10年ぐらい引きこもっていたんですね。それが、姉がうちに来たことで外に行く気力が出てきて、最終的に手を動かすことができるようになって、車椅子書家になった。そんな風に犬が人にもたらす恩恵はものすごいと思っています。

今の保護活動の形だと、人が犬を助けてあげる、人が犬のために寄付をしてあげるという、ほぼ一方通行だけど、犬たちには自分でお金を稼ぐだけの能力があると思うんです。そもそも古来、人と犬との関係が始まったのって、お互いの利益のためですよね。人間は犬にごはんをあげる、犬は人間を敵から守ってくれるといったウィンウィンの関係から始まったわけで、人間が犬を守るだけの一方的な関係ではないと思うんです」

そんな思いから始まったBuddies、具体的にはどんなことを目指しているのでしょうか。

実際に保護犬と接することでイメージは変えられる

現在、BuddiesにはBee(2歳)、Kuma(2歳)、Toby(推定3歳)という3頭の中型の雑種犬が、Buddie Dog(バディドッグ)として在籍しています。

Buddiesを始めるに当たって引き取ったこの3頭は「正社員」として常駐しており、この他に里親募集中の子が入れ替わりで在籍します。

現在Buddiesが目標としているのは、まず保護犬のイメージを変えること。「かわいそうな保護犬を引き取って」という訴え方ではなく、実際にさまざまな保護犬と触れ合うことで、保護犬のリアルな姿を知ってもらうことを目指しています。

「Buddiesの利用前後で、保護犬のイメージに関するアンケートを取っています。保護犬のイメージに当てはまるものを選んでもらって、それらをポジティブとネガティブに分類すると、利用前は犬好きで保護犬に関心がある人に聞いても、ポジティブな印象は1/4ぐらい。『かわいそう』、『しつけができなさそう』、『なつかない』、『うるさい』、『病気を持っていそう』など、ネガティブなイメージを選ぶ人が多いです。それが、実際に保護犬と触れ合った後は、ポジティブな印象に変わっていくんです」

保護犬の譲渡数だけで保護活動に貢献するのではなく、保護犬のイメージを変えることで、将来的に保護犬を迎える人を増やしたいと話します。

もう一つの大きな目的は、より多くの人に犬について知ってもらうこと。

現在メインになっている、保護犬のいるスペースで働くポーワーキングでは、初めて利用する人にテキストを渡して見てもらったり、犬との接し方を説明したり、ようすを見ながらアドバイスしたりすることもあります。

ポーワーキングには犬に与えるおやつが付いているほか、サブスク会員はBuddie dogの散歩をすることもできます。これもまた、広く長い目で見て、犬と人間が共生できる社会を目指した活動と言えます。

このような目的のもと働くBuddie dogは、どんな基準で選んでいるのでしょうか。

人と触れ合うことで、犬たちのストレス値も低減する

保護犬と触れ合うサービスを展開するなら、人が好きな犬を選ぶという選択肢が思い浮かびますが、寺田さんの考え方は少し違います。

「譲渡先が見つかりにくい成犬、中大型犬、雑種犬をメインにしていくつもりです。引き取り手が見つかりにくそうな子たちに、自分で働く選択肢をあげたいと思っています。Buddie dogになるならないにかかわらず、どんな子でも、人に会わないわけにいかない。だから、過保護になりすぎずに社会化することは必要だし、Buddie dogとしていろんな人に会うことはいい社会化になると思っています。例えばBeeは最初、新しい環境に行くと失禁脱糞してしまうこともありました。でも、2年近く経った今は、まだちょっとビビりだけど、人は大好きです」

もちろん、人が大好きな子は人とのふれあいが多い場に、大人しい子は静かに落ち着いていられる場に派遣するなど、その子の性格に合わせた適材適所の人事も目指しています。

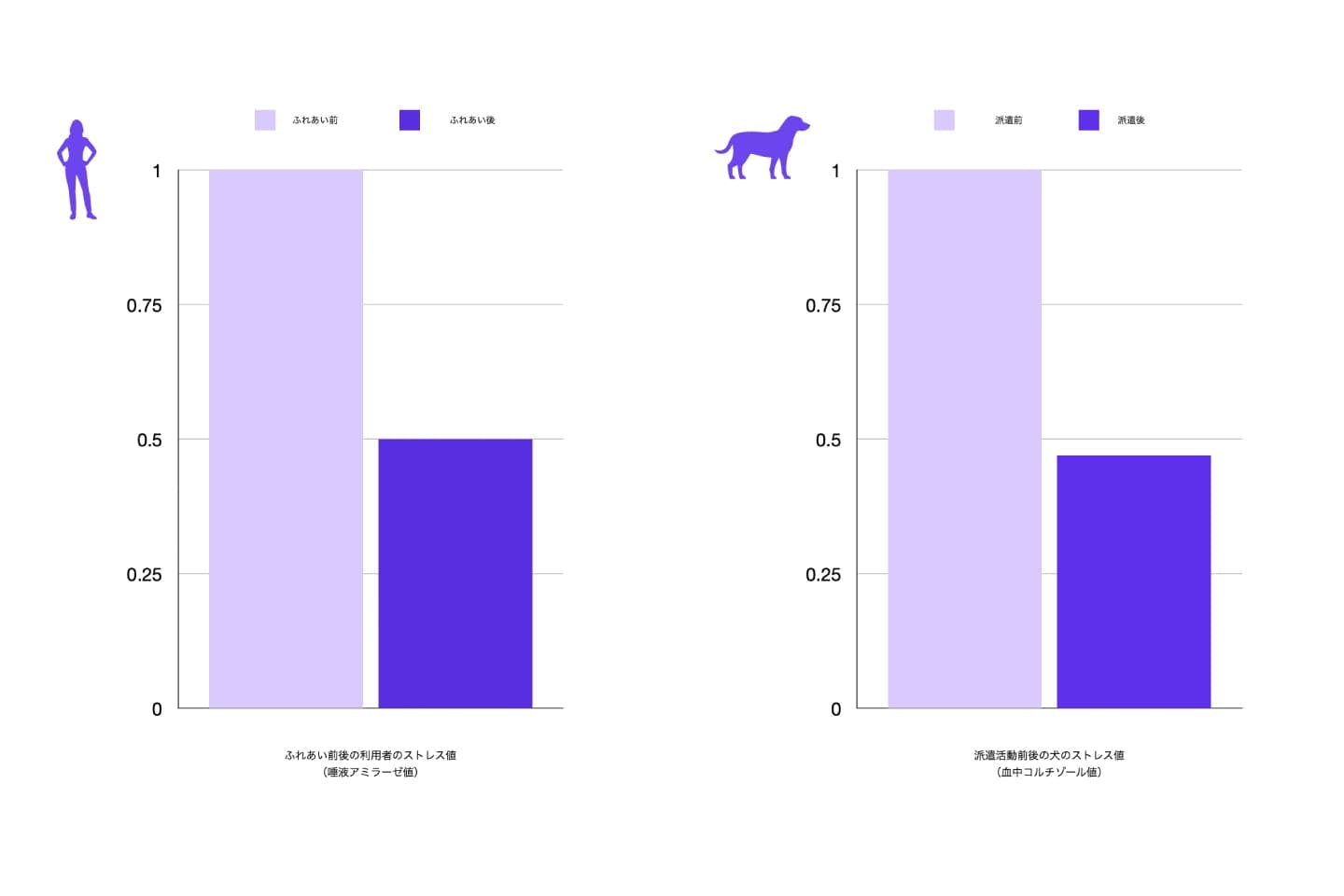

また、寺田さんは獣医師として、犬たちのトレーニングはもちろん、ストレスを低減するサプリメントを与えたり、血液検査でコルチゾール値を測り、犬たちにとってストレスになっていないかのチェックをしたりもしています。血液検査の結果、人に会うイベントの前より後にストレス値が下がっていることを確認しています。

ポーワーキングから始まったBuddiesですが、今後はどんなことを目指しているのでしょうか。

犬、人、環境の健康を実現するシステムを作りたい

「近々では、人も動物も楽しく安心して過ごせるスペースを、都心で作りたいと思っています。今は、Buddie dogを一時預かりボランティアの方に預かっていただく体制ですが、それだと頭数を救えないので、ある程度の頭数をステイさせられる場所が欲しい。そして、後々はそれを各都市に作りたいですね。自分自身が獣医なので、ワクチンなどのコストを抑えられるという強みもあると思います。また、保護犬を譲渡して終わりではなく、譲渡後も飼い主さんとの関係性が続く仕組みを作りたいと考えています。例えば、Buddiesで勉強制度を作って、ゴールドライセンスになった人はフードを安く買えるなどです」

そうして寺田さんが最終的に目指しているのは、One Health(ワンヘルス)の実現です。人と動物と環境の健康はすべて関わっており、それを実現できるようなシステムを作っていきたいと話します。

「One Healthの実現の中の『人の健康』として、例えば利用者に犬を介した癒やしや種々の健康効果を提供することができると思っています。」

より多くの保護犬を救うために

現在の日本の保護活動では、保護団体や一時預かりなど活動に関わる人には少しの失敗も許されないという雰囲気があります。

その結果、保護団体は譲渡先の選定にも厳しくならざるを得ず、保護犬を迎えたいと思う人がいてもなかなかマッチングできないというジレンマがあります。

また、「終生飼養」をしなければならないという重圧が強く、引き取った飼い主側も相性が合わず団体に返すと批判されかねないため、自分で何とかしなければと思い詰めてしまいがちです。

しかし、例えばアメリカの保護活動では「無理に一緒にいるより、返してもらって次のいい飼い主を見つけたほうがいい」という考え方があります。もちろん、この考えで活動をしていくには、全体の譲渡数を上げることも必須になってきます。

「1頭の幸せの度数も大事ですが、全体的な総合点を上げることも必要ですよね。犬を救おうとして人間に厳しくなりすぎると、逆にたくさんの犬を救うこともできません。私は、懸念点はサポートしたうえで、より多くの保護犬を救いたいと思っています」

そう寺田さんは話します。

元陸上競技選手の為末大さんが、私たちの国は「なにかあったらどうするんだ症候群」にかかっていると発信し、話題になりました。トラブルを心配しすぎるあまり、新しいチャレンジがしづらく、イノベーションが生まれず、社会全体が進化しづらいという状況は、保護活動の世界にも起きているように感じます。

もちろん、犬と人両方にとって一定の安全性が担保されることは大前提ですが、そのうえで新しい方法に挑戦し、問題が起きれば都度対処し、解決できなければ違う方法を模索するといった姿勢も必要でしょう。

保護活動にかかわる人同士の考え方の違いも認め合ったうえで、幅広い人が保護活動に関わっていくことが、最終的な問題の解決につながるのではないでしょうか。

ライター:山賀沙耶

撮影:岡崎健志