2023年09月13日 更新 (2023年05月18日 公開)

米国のWRBIと連携し、カレリアン・ベアドッグをアジア初導入。日本初のベアドッグ繁殖プロジェクトも牽引し、日本におけるクマと人との共存の未来に向け、情熱を注ぐ。

クマとの共存を可能にする犬? ベアドッグとは?

目次

- 日本初 人とクマを守るために育成された犬、ベアドッグハンドラーになった田中純平さん

- 軽井沢のクマ対策は、駆除ではなく共存。「ベアドッグ」導入までの道のり

- ボーダーコリーに似ている? クマ対策に適した犬「カレリアン・ベアドッグ」

- 「ベアドッグ」はクマ問題が深刻化する軽井沢の救世主

- 初代ベアドッグ・ブレットの意思を注いで活躍するタマ

- 手作りの竪穴式住居で日本初のベアドッグの繁殖に挑戦

- ベアドッグのおかげで、迷惑な害獣だったクマが「森の守り神」に

日本初 人とクマを守るために育成された犬、ベアドッグハンドラーになった田中純平さん

日本各地で頻発するクマ(熊)による被害。2021年には出没件数・人的被害ともに過去最高(2万870件・158件)を記録しました。

長野県軽井沢町は、クマ対策のために特別に訓練された犬「ベアドッグ」の力を借りてクマによる被害を減らし、人とクマが共存する環境の整備に取り組んでいます。

日本ではまだまだあまり知られていないベアドッグですが、「ヒトとクマとの共存をめざして」活動を進める団体・NPO法人ピッキオ(以下、ピッキオ)の職員である田中純平さんを中心として、2004年にアジアで初導入されました。

田中さんは日本初のベアドッグ・ハンドラーとなり、犬の育成や繁殖までを成し遂げました。2011年以降は、町内の別荘地や住宅地でのクマによる人的被害をゼロにすることができています。

「決してクマを傷つけたりはしません。ベアドッグがクマを見つけた際には、大きな声で吠えたてて、森の奥へと追い込みます。人間の住むエリアに進入してこないよう、クマに“来てはいけない場所”を教えてあげることが大切なのです」と語る田中さん。

人とクマの共存、そしてベアドッグにかける想いについて聞きました。

軽井沢のクマ対策は、駆除ではなく共存。「ベアドッグ」導入までの道のり

国内屈指の別荘地・リゾート地として知られる、長野県軽井沢町では、1990年代ごろからツキノワグマの出没が頻発し、人的被害が懸念されるようになっていました。

クマによる被害の増加は、住民の安全だけでなく、リゾート地としてのブランド価値を脅かす恐れがあります。かといって、被害防止のためにクマを駆除し続けることもまた、自然豊かな町のイメージを大きく損なってしまう……軽井沢町はそんなジレンマを抱えていました。

別荘地・軽井沢町にクマが増加した理由

もともと軽井沢町は中山道の宿場町、そして朝廷に献上する馬の放牧地として、江戸末期までは人の手により草原等の開放的な環境が維持されていました。しかし明治期以降の別荘文化の発展と共に、草原から森林環境へと変化。それに伴い、森林性の野生動物であるツキノワグマが一年を通して暮らしやすい環境が広がっていきました。

一方、1951年からは町のほぼ北半分が、国の定める「鳥獣保護区」に指定され、同時期に別荘や住宅の数も増えていったことで、徐々にクマの生息域と人の生活域が重なり、人と熊の距離が近くなってしまいました。

そのような状況の中で特に問題になっていったのが、別荘地のゴミ箱荒らしの被害です。1999年には町に年間129件もの被害が報告されました。森林化が進む別荘地の森で、クマたちはドングリやクリ、クワやサクラ等の実、そして別荘の住民が出す生ごみを目当てに別荘地に入り込むようになり、様々な状況下において、クマの目撃情報が増加しました。

ゴミ箱周辺でクマと人が遭遇すれば、人的被害が起こる可能性も高くなってしまいます。本来、ツキノワグマは臆病で、人の気配を感じるとすぐに逃げていきますが、食べ物に夢中になっているときや子グマを連れているときなどは思いがけず人と接近してしまうことがあり、パニック状態に陥ったクマが人を襲ってケガを負わせてしまうこともあります。

軽井沢町は2000年、1992年から同町の自然環境保全に取り組んできたピッキオにツキノワグマ対策を委託、「駆除」ではなく「人とクマの共存」を目指す取り組みが本格的にスタート。もともと北海道でヒグマを始めとした大型野生動物の研究をしていた田中さんも、この取り組みに深く感銘を受け、ピッキオの野生動物保護管理の部門で働くこととなりました。

田中さんは軽井沢に来てすぐ、クマを寄せ付けないための取り組みが不十分だということに気づいたといいます。

「軽井沢町に限ったことではないのですが、日本のクマ対策は『人の近くにやってきたクマをどう駆除するか』という視点に陥りがち。しかし、駆除よりも前に、まずはクマを近づけない環境づくりをすることが大前提です。クマが好む生ごみ(残飯)や木の実、農作物をそのまま放置していたら、何度駆除してもクマの出没を防ぐことはできません」

そこで着任早々、田中さんが着手したのが町内のゴミ箱の刷新です。着任翌年の2002年には、クマの生態に詳しい「のぼりべつクマ牧場」や「北海道環境科学研究センター(現 北海道立総合研究機構)」など専門家の協力のもと、クマが絶対にゴミを漁ることができない「野生動物対策ゴミ箱」を富山県にある三精工業株式会社とともに開発し、2003年から町内のゴミ集積所に順次導入したところ被害が激減。2009年には公共ゴミ箱での被害ゼロを達成し、現在に至るまで被害がほぼない状態を維持しています。

ゴミ箱以外にも、クマを引き寄せる原因はたくさんあります。

たとえば、畑や家庭菜園の農作物もその一つ。ピッキオでは、農作物目当てのクマの侵入を防ぐための電気柵の設置を推奨しており、設置を検討している人にその効果を実感してもらうために電気柵の無償貸し出し事業も行っています。

思いがけない物がクマを惹き付けている場合も珍しくありません。軽井沢町ではクマの目撃があるとピッキオに直接、もしくは警察や役場を通じて目撃情報が寄せられるのですが、その場所に行ってみると、蜂の巣や木の実などクマの好むものがあるケースがほとんど。

「住民の皆さんのご理解をいただいて、クマの誘引物を減らしていく取り組みを地道に続けることが、クマ対策の原点です。これを怠って駆除だけをしても、根本的な解決にはなりません。こうした環境づくりはクマの専門家だけでは絶対に不可能で軽井沢町で暮らす皆さんの協力が不可欠です」

そのため田中さんは、人とクマが共存できる環境やクマの生態について知ってもらおうと、町内の小学校での出張セミナーにも力を入れています。

また、クマと共存できる環境整備と同時に、ピッキオが力を入れているのは、クマの個性を見極めること。クマは1頭1頭の個性が強く、行動範囲や行動パターンが個体により大きく異なります。警戒心が強くめったに人の近くに寄ってこない個体がいる一方で、何度も人家の近くで目撃されるおなじみの個体もいるので、個々のクマの個性に応じた対策が不可欠です。そこで、ピッキオはクマに電波発信器を装着し、電波でクマの行動を追跡。被害を出す可能性が高いクマとそうでないクマを識別することで、有効な対策につなげています。

しかし、この取り組みには限界がありました。頻繁に人の近くに現れるクマが識別できると、そのクマが人の近くに来ないよう、ピッキオのスタッフが『追い払い』をするのですが、電波発信器ではだいたいの場所しか特定できないため、常にクマと近くで遭遇してしまう危険にさらされてしまいます。

また猟銃で威嚇弾を発砲しクマを追い払う方法もあるのですが、夜間や建物付近では銃砲の使用が禁止されています。夜間、しかも別荘地にクマが出ることの多い軽井沢では使えません。

何より、人による威嚇は、人の存在に慣れてしまっているクマにはあまり効果がありません。中には人が追い払ってもあまり逃げようとしないクマもいるほどです。

「そこで、もっと効果的な方法はないだろうか……と考えた結果、頭に浮かんだのが、“ベアドッグ”の存在でした」

クマと共存するための対策

- 誘引物の管理(ゴミ箱の新設、木の実の排除・農作物への電気柵など)

- 電波発信器による問題行動を起こすクマの特定

- ベアドッグによる追い払い

- 地域の人への教育

ボーダーコリーに似ている? クマ対策に適した犬「カレリアン・ベアドッグ」

ベアドッグとは、クマの匂いや気配を察知し、追い込むための特別な訓練を受けた犬のこと。ロシアとフィンランドの国境地帯であるカレリア地方が原産の「カレリアン・ベアドッグ」という犬種が使われています。

カレリアン・ベアドッグは、非常に高い追跡能力を持ち、現地でも生粋のヒグマ猟犬として、活躍していました。一見、ボーダーコリーにもよく似ていますが、オオカミに近い原始的な品種で、日本犬やスピッツなどと同じ種族に分けられます。恐れることなくクマに立ち向かう勇壮さと、人への従順さを併せ持つのが特徴です。

ベアドッグを確立させたのは、アメリカのクマの研究者・Carry Hunt(キャリーハント)さんです。

彼女は、1980年代からアメリカの国立公園に住むグリズリーベアーの対策や「クマ撃退スプレー」の開発など、クマ問題に取り組んできました。

そんなキャリーさんが野生のクマを守るために、クマと人との共生社会について考えに考えた結果、たどり着いたのは【犬】。特に素質のある「カレリアン・ベアドッグ」を選別し、国立公園でのクマの保護管理に必要な訓練を施しました。今ではアメリカのベアドッグ育成機関Wind River Bear Institute(以下WRBI)の代表を務め、育成や繁殖を行っています。

ちょうど田中さんが軽井沢にやって来た2001年、ピッキオでもベアドッグの本格導入が検討されます。そして初めての取り組みで、誰もが戸惑うなか、田中さんが真っ先に「ベアドッグのハンドラーを担う」と手を挙げたのでした。

「ベアドッグ」はクマ問題が深刻化する軽井沢の救世主

ピッキオに来る前は、ヒグマを始めとしたエゾジカなどの大型動物の研究をしていた田中さん。動物への知識の高さ、犬の飼育経験をベアドッグの育成にも活かしたいと思ったといいます。

「私が軽井沢に来た当初は、軽井沢でのクマ問題が深刻化していました。アメリカで確立された方法があるならば、試してみるしかない! そう、藁にもすがる想いでした」

こうして田中さんは、2002年にベアドッグの育成の第一人者として知られるキャリー・ハントさんを軽井沢に初めて招聘し、ノウハウを学び始めました。

田中さんは次のように振り返ります。

「キャリーさんは、ベアドッグを連れて来日し、実際にクマの追い払いを見せてくれました。そのときの衝撃は今でも忘れられません。ベアドッグといる時のクマの逃げる速度は、我々人間が追うときとは比較にならないくらい速い。あっという間に逃げていくクマの様子を見て今まで私たちがやってきた追い払いとのレベルの違いを実感し、人とクマが共存できる環境の実現のために、ぜひとも軽井沢にベアドッグを迎えたいという気持ちが強くなりました」

キャリーさんは、軽井沢町とピッキオが長年にわたって自然保護活動に取り組んできたこと、ピッキオには田中さんをはじめとするクマの生態に詳しい専門家が複数在籍していること、すでに地域ぐるみで野生動物対策などを行っていることをしっかりと確認した上で、ピッキオへのベアドッグの譲渡を承認。

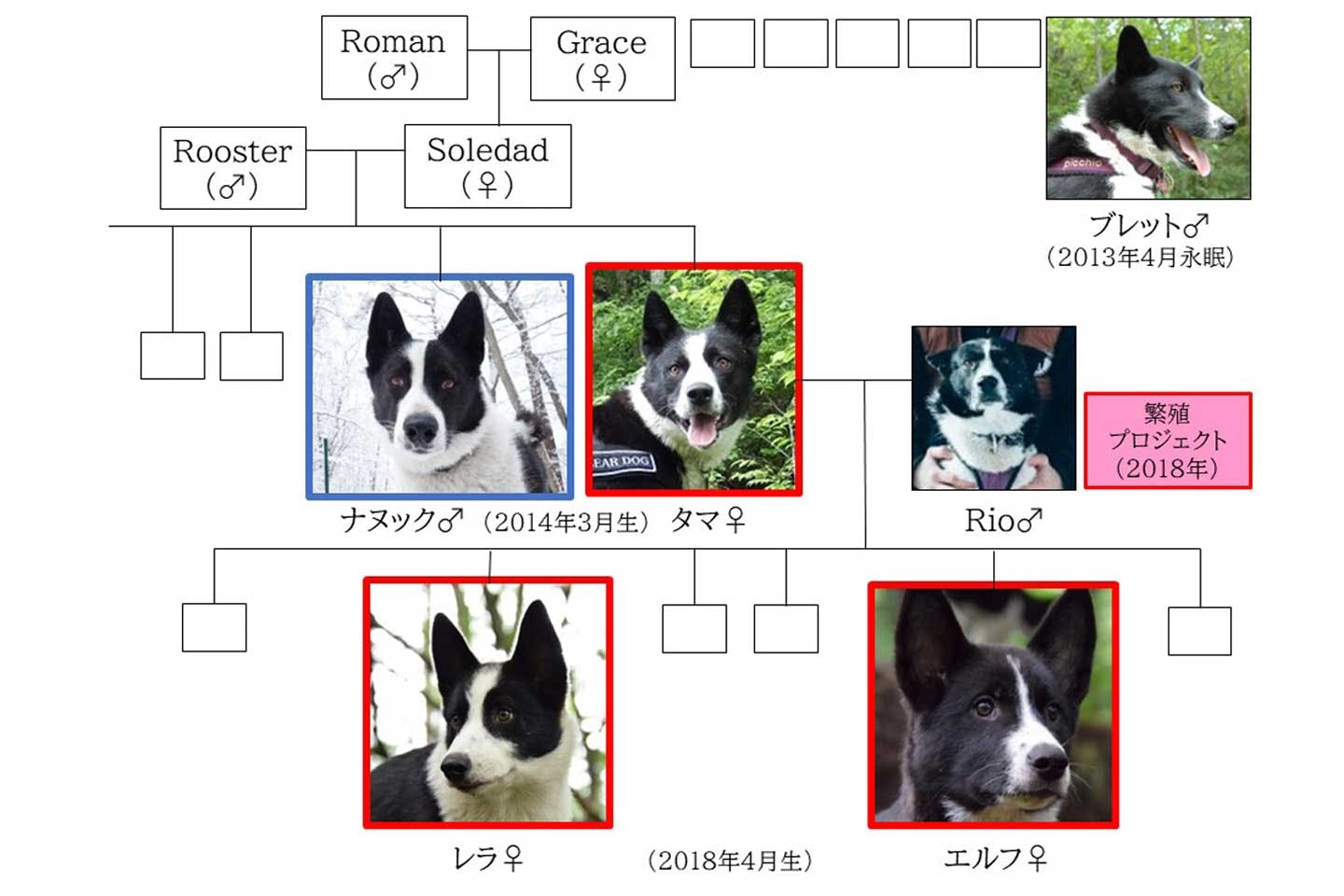

さらに、田中さんらがベアドッグのハンドリングを学ぶために二度にわたって渡米するなど万全の体制を整えた上で、2004年に日本で初めての2頭のベアドッグ、ブレットとルナを軽井沢に迎えることになりました。

ブレットは田中さんが、ルナは別の職員がハンドラーとしてタッグを組むことになったのですが、間もなくルナの担当ハンドラーが離職することになり、ルナは彼と一緒にピッキオを去ることに……。

結果として、ブレットはピッキオ唯一のベアドッグとして、田中さんと一緒に町内のパトロール、クマの追い払いなどに従事するようになりました。

「ブレットは、とても優しい性格で、繊細さと勇敢さを兼ね備えたとても優秀なベアドッグでした。優れた嗅覚の持ち主で、人間が気づいていないクマの存在も教えてくれ、私たちスタッフの安全を守ってくれたり、クマの移動経路を特定して住民の安全を守ってくれたり……。そして、彼は人とクマとの親善大使のような存在でもありましたね。ピッキオの活動を遠巻きに見ていた町民の皆さんも、ブレットと一緒のときは、笑顔で挨拶してくれたり話しかけてくれたりするようになってくれたんです。ブレットの存在がきっかけで、僕たちの活動に興味を持ってくれた人も少なくありません」

もちろん、田中さんにとってもブレットは阿吽の呼吸で分かり合える、唯一無二の存在に。ブレットのおかげで「人とクマの共存の実現」に向けて確かな手ごたえを感じられるようになったと言います。

初代ベアドッグ・ブレットの意思を注いで活躍するタマ

しかし、その幸せな日々は突然、終わりを告げました。元気だったブレットが、2013年4月に急性骨髄性白血病で急逝してしまいます。まだ9歳という若さでした。

「ブレットを失った悲しみとショックで、しばらくは何も手につかない日々が続きました。辛くて苦しくて、もうベアドッグの取り組み自体をやめてしまいたいとすら思うようになってしまいました」

そんな田中さんを再び立ち上がらせてくれたのは、ピッキオの同僚や町の人たちの叱咤激励。

「ここであなたがあきらめてしまったら、ブレットの頑張りが無駄になってしまいますよ、と言われて、目が覚めました。ブレットが一生をかけて築いてくれた実績を次に活かすために、もう一度、ベアドッグを迎えようと決心しました」

田中さんは、ピッキオ内でプロジェクトを立ち上げて寄附を募り、再びベアドッグを軽井沢に迎える準備に奔走。ブレットの死から2年後の2015年に、WRBIから2代目のベアドッグ、「タマ」と「ナヌック」を迎えることができました。

タマはブレットと血縁関係にあり、タマという名前はWRBIのキャリーさんが「初代ブレット(=英語で「弾」の意)に敬意を表して、日本語でブレットに因んだ名前をつけてみては?」と提案してくれ、「タマ」に決まったのだそうです。

「ブレットと血のつながった子が来てくれるとは思っていなかったので、本当に嬉しかったですね」と目を細める田中さん。

田中さんがタマの、別のスタッフがナヌックのハンドラーとなり、ピッキオのベアドッグプロジェクトが再始動することになりました。

田中さんは、ほぼすべての時間をタマと共に過ごし、ブレットと過ごした9年間で得た学びを活かしながら、文字通り二人三脚でパトロールや追い払いなどの活動に取り組んでいます。

いつしか、田中さんとタマは、軽井沢では知らぬ者はいないほどの名コンビに。

「ブレットに続きタマもナヌックも、人とクマとをつなぐ親善大使としての役割をしっかり引き継いでくれました。彼らベアドッグが一生懸命働く姿を見せてくれるおかげで、町の皆さんも『犬があんなに頑張っているんだから、協力しよう』っていう気持ちになってくれ、ピッキオの活動に協力してくれる人が増えたことが、本当に嬉しいです」

手作りの竪穴式住居で日本初のベアドッグの繁殖に挑戦

タマとナヌックが軽井沢に来て2年が経った2017年、田中さんは「ベアドッグの繁殖」という一大プロジェクトを立ち上げました。

「ブレットを亡くした後、一時的に軽井沢にはベアドッグがいなくなり、活動が中断してしまいました。あの事態を繰り返さないために、軽井沢でベアドッグを繁殖し、子犬たちに親犬のクマ追いを見せながら育てることができれば、軽井沢の地にベアドッグをより深く根付かせることができると思い、繁殖に挑戦することに決めました」

繁殖にあたっては、アメリカからタマのお相手となるオスのカレリアン・ベアドッグを軽井沢に迎え入れる必要がありました。ピッキオでは、オス犬とWRBIスタッフの来日渡航費及び滞在費、WRBIスタッフへの専門家報酬、ドッグラン建設費など、出産までにかかる費用を確保するため、2017年10月にクラウドファンディングを開始。

すると支援の輪は予想以上の速さで広がり、約1か月後には目標金額を達成することができました。翌年2018年1月には、アメリカ・アラスカ州からお相手犬の「リオ」(当時4歳)と、そのハンドラーであるニルスさんが来日。1月29日の満月の夜にリオとタマは無事に交配を終え、翌2月末にはタマの妊娠を確認することができました。

「タマの妊娠が確認できたときは、本当に嬉しかったですね。まさに日本におけるベアドッグの未来を担う子犬たちが産まれてくることになったわけですから、感慨もひとしおでした」

実は、田中さんはタマが安心して出産・子育てに専念できるよう、手作りの犬小屋も用意していました。犬小屋といっても、普通の犬小屋ではありません。

「ベアドッグたちは、自分で温度変化の少ない地下に穴を掘って休んだり、見晴らしが良い屋根の上で休んだりしているんですよね。なので、普通の犬小屋を準備しても、あまり使いません。そこで犬たちが好む温度変化の少ない地中を巣穴に見立て、見晴らしのよいテラスも用意してあげたらどうか……と考えているうちに、頭に浮かんだのが『竪穴式住居』でした」

犬たちが好きなときに地中のスペースと屋根の上を行ったり来たりしながら快適に過ごすことができるように、と建築廃材を利用して子犬たちの小屋をDIYしました。

「知り合いの建築士や大工さん、ピッキオのメンバーに相談しながら、皆さんが快く協力してくれ、予想以上に素晴らしい竪穴式の犬小屋を完成させることができました」

そして、田中さん自身もこの小屋に移り住み、身重のタマとともに暮らしながら出産の日を待ちました。

約1か月後の2018年4月。タマは、田中さんたちの愛情がたっぷり詰まったこの特別な犬小屋で、無事に健康な子犬6頭(メス5、オス1)を産み落としました。

タマの産後の肥立ちもよく、子犬たちも元気いっぱい。

「ドッグランには岩や倒木、丸太、おもちゃなどなど、色々な物を置いて、あえて子犬たちがいろいろな状況に遭遇できるように工夫しました。遊びながら色々な空間に慣れさせ、筋力を鍛え、個性を刺激してあげます」と田中さん。

そして生後3カ月が過ぎた2018年6月、田中さんは子犬たちに約3週間をかけてベアドッグ適性テストを行い、6頭の中から2頭(レラ、エルフ)をベアドッグとして育成することになりました。

ベアドッグのおかげで、迷惑な害獣だったクマが「森の守り神」に

今ではレラとエルフもすっかり一人前のベアドッグに成長し、タマとナヌックとともに元気に任務にあたっています。

ベアドッグを導入した2011年以降は、別荘地等や人が暮らすエリアのクマによる人的被害を0件で維持できています。また、2022年には電波発信器を付けたクマ17頭に対して、ベアドッグが昼夜を問わず計245回もの追い払いを実施。人とクマとの不用意な遭遇を避けることで、事故やトラブルを未然に防ぎ、人とクマが共存できる環境の実現に向けて大きな役割を果たしてくれています。

田中さんらピッキオのメンバーとベアドッグたちの奮闘で、クマによる被害が激減したこともあり、軽井沢町ではクマの存在そのものに対する意識も変わってきていると言います。

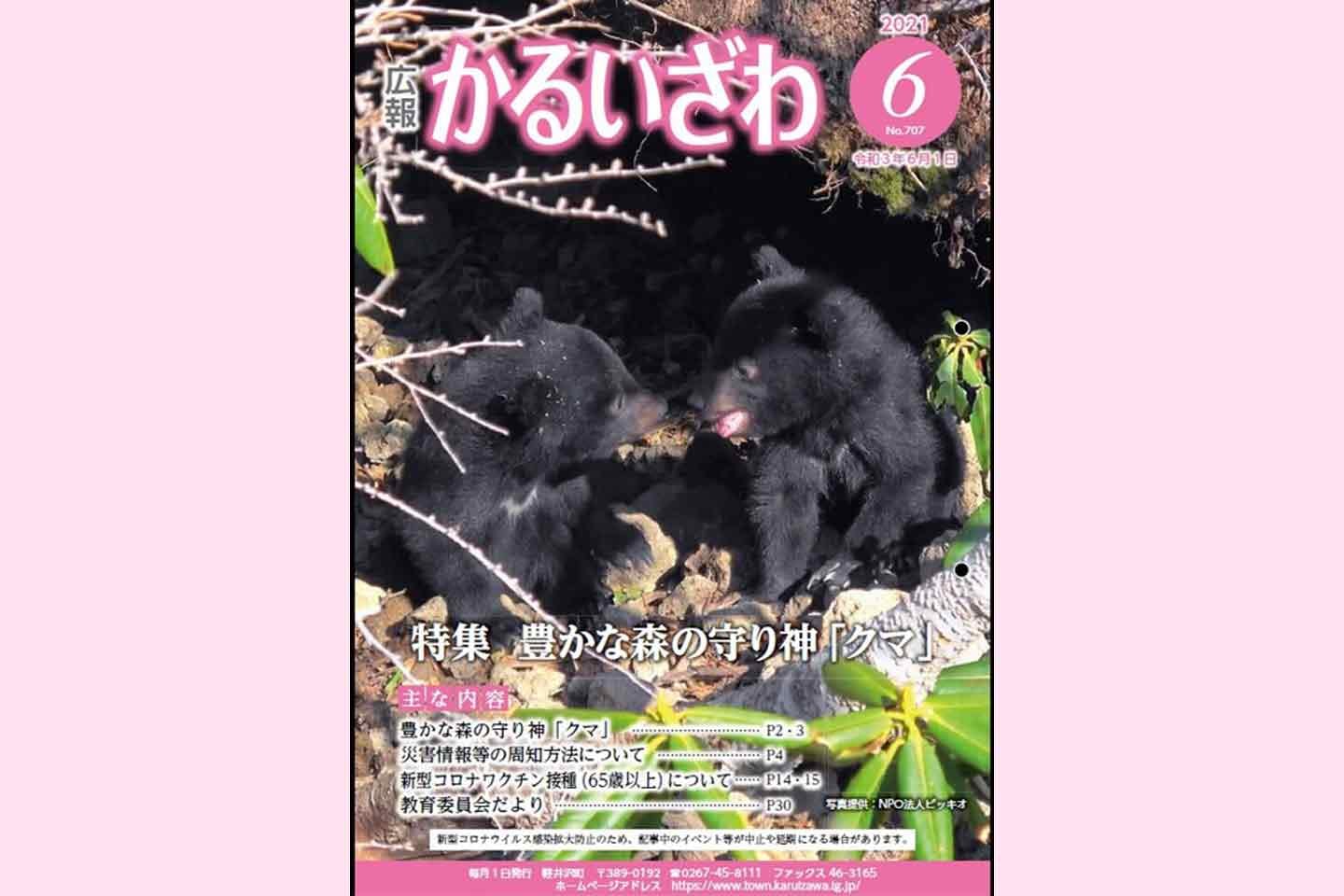

「2021年6月号の『かるいざわ』の表紙を見たときは、思わず涙が出てしまいそうになりました。表紙に採用されていたのは、兄弟姉妹で遊ぶ2頭の可愛い子グマたちの写真。特集のタイトルは『豊かな森の守り神 クマ』でした。ほんの20年前までは安全な生活を脅かす害獣として忌み嫌われていたクマたちが、豊かな森の象徴=守り神として大切される存在になったことが本当に嬉しく、これまでベアドッグたちと一緒に頑張ってきた甲斐があったな……と感無量。天国のブレットもきっと喜んでくれていると思います」

そんなベアドッグたちの活躍を知った他の自治体から、ピッキオには「うちもクマ問題に悩んでいるので、ベアドッグを派遣してほしい」といった趣旨の問い合わせが来ることもあるそうです。しかし、田中さんはベアドッグ導入の前に、まずは地域の現状をよく見てほしいと訴えます。

「ベアドッグはクマ問題の特効薬ではありません。今、ピッキオでベアドッグが活躍できているのは、野生動物対策ゴミ箱の設置など、地域ぐるみでクマ問題に取り組む土壌ができていたからです。クマが出没している=人間側にも問題がある。向き合うことをせずに、急にベアドッグを導入しても問題の解決にはなりませんし、ベアドッグたちの頑張りを無駄にしてしまいます」

一方、日本のクマ問題の解決にはベアドッグの力が不可欠なのはたしかです。今後はベアドッグの育成だけでなくハンドラーの育成にも力を入れていきたいと語ります。また、きちんとクマ問題と向き合う地域には、少しずつベアドッグの普及をしていきたいと考える田中さん。

「人とクマの双方を守ってくれるベアドッグを介して、人とクマが当たり前のように共存できる社会をつくっていけたら……と願ってやみません」

ピッキオでは「クマの冬眠期間限定 「ベアドッグ」と歩く森さんぽ」や「クマと人との共存に向けた取り組みを学ぶスタディツアー」など、「ベアドッグ」やクマについて学ぶことができる各種ネイチャーツアーを開催しています(開催時期はツアーによって異なる)。

ツアーはベアドックと触れ合いを楽しみながら、彼らの活動を応援できる貴重なチャンス。皆さんも、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。