2023年06月26日 更新 (2023年02月16日 公開)

作家、獣医師。15歳の時に書いた第44回講談社児童文学新人賞佳作を受賞し、作家デビュー。一方、麻布大学大学院獣医学研究科で博士号を取得、獣医師としても活躍。

愛犬に合った、適切なドッグフードって?

目次

- 愛犬のためのドッグフード選びの重要性

- 【ドッグフードの選び方1】愛犬の食事の目的に合わせる

- 【ドッグフードの選び方2】愛犬が食べやすい形状を選ぶ

- 【ドッグフードの選び方3】愛犬のライフステージ、体型・体質に合わせる

- 【ドッグフードの選び方4】パッケージの「原材料名」をチェックする

- 愛犬の「食べムラ」に悩むときのドッグフードの選び方・与え方

- 愛犬の「肥満」に悩むときのドッグフードの選び方・与え方

- 愛犬の「涙やけ」に悩むときのドッグフードの選び方

- 愛犬の「食べ物アレルギー」に悩むときのドッグフードの選び方・与え方

- 購入する前にチェックして! 見落としがちなドッグフードのポイント

- 良質なたんぱく質をあげたいならドッグフードブランド「K9ナチュラル」がおすすめ

- 基本的なドッグフードの与え方・愛犬に食事を与える際の注意

- 愛犬におやつの与える際に注意すべきこと

- 上手なドッグフードの切り替え方

- 愛犬にドッグフードが合っている? チェックポイント

- 愛犬に合った食器の選び方

- 愛犬に手作りフードを与えるのは危険!

愛犬のためのドッグフード選びの重要性

皆さんは、どうやって愛犬のドッグフードを選んでいますか?

ペットショップやオンラインショップには、とてもたくさんの種類のフードがあるので、悩まれている方も多いかと思います。

人間もそうですが、犬も食べたものから体が作られています。体に合ったいいフードを食べれば、毛ヅヤも良くなり、筋肉のしっかりついた引き締まった体になります。健康で長生きしてもらうためにも、フードの質には気をつけてあげたいですよね。

今回は、愛犬に合ったドッグフード選びのコツやポイント、おすすめのフードをお伝えしていきます。

【ドッグフードの選び方1】愛犬の食事の目的に合わせる

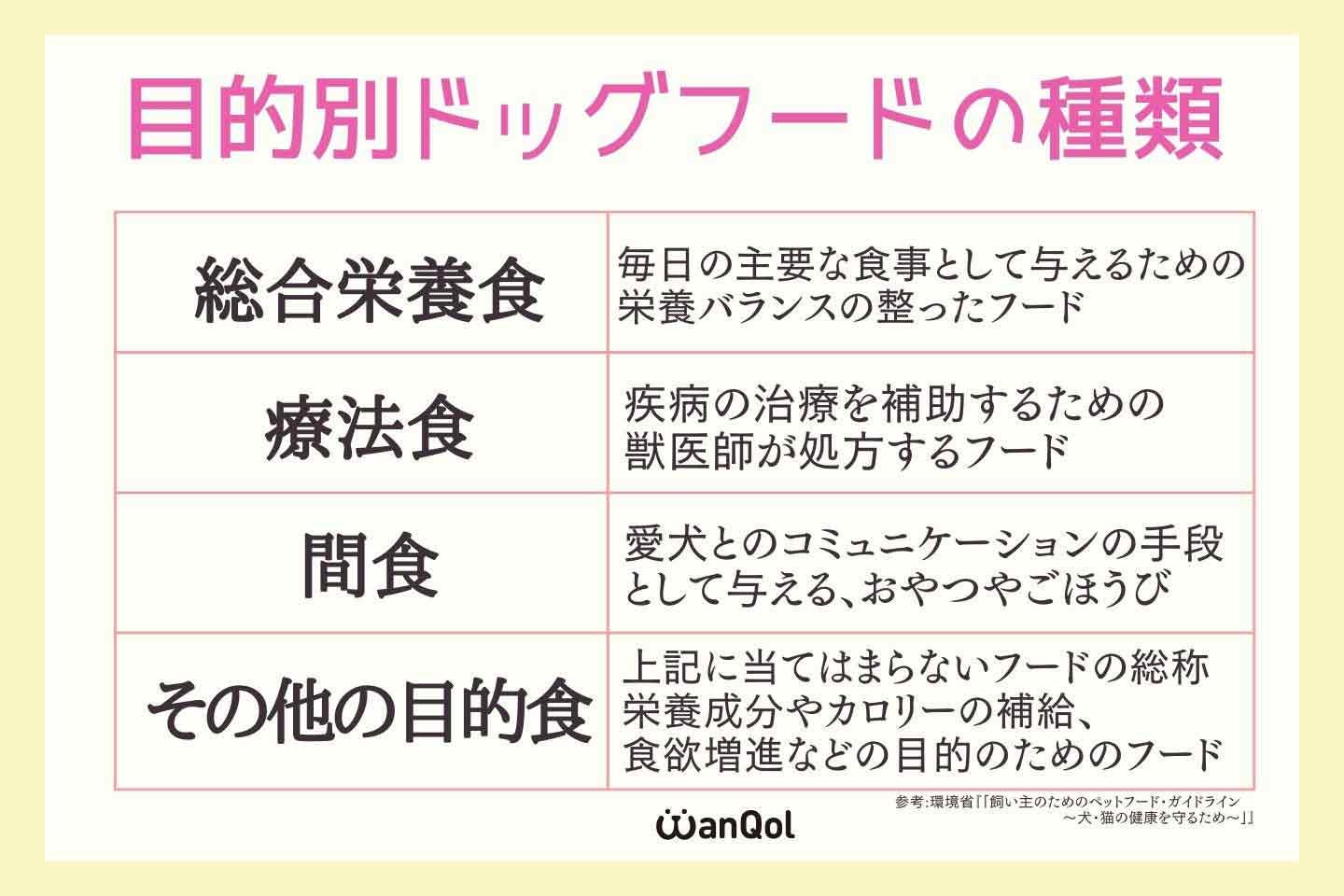

ドッグフードは、大きく分けて「総合栄養食」「間食」「療法食」「その他の目的食」の4つに分けられます。

ペットフードのパッケージやラベルの表示の、1番はじめの項目に必ず、用途が記載されています。購入する前に、目的と合っているか確認しましょう。

それぞれの表記の意味を詳しく解説します。

「総合栄養食」とは、犬の健康維持のための栄養バランスがとれたフードのことです。理論上は、この「総合栄養食」と水だけを一生与えても健康被害は起きません。

ライフステージごとに、最低限の栄養成分の基準が設けられており、その基準を満たさないと販売ができません。これらの基準は、AAFCO(全米飼料検査官協会)が定めています。

メインで与えるフードには、AAFCOの基準を満たした「総合栄養食」を選ぶと良いでしょう。

「療法食」とは、獣医師が犬の病気を治療する際に処方するフードのことです。原則的に獣医師の診断・指導のもとで犬に与えます。なかにはペットショップなどの量販店でも取り扱いのある療法食メーカーもありますが、その場合でも、かかりつけの獣医師と、どれを選ぶのか、いつまで食べさせるのかを相談して決めた方が良いでしょう。

「間食」とは、おやつやスナックなどのことです。愛犬とのコミュニケーションを取るための手段やごほうび(トリーツ)として、 限られた量を与えることを目的としています。

間食だけを食べさせると、栄養が偏ったり、カロリー過多になってしまうので気をつけましょう。

「その他の目的食」は上記のいずれにも該当しないフードを指します。特定の栄養素やカロリーの補給、嗜好性増進の目的として与えることが多いです。

例えば、サプリメントやふりかけ、飲料などが該当します。

- 「一般食(おかずタイプ)」

- 「一般食(総合栄養食と一緒に与えてください)」

- 「栄養補完食」

- カロリー補給食

- 副食

- サプリメント

などと書かれていることがあります。

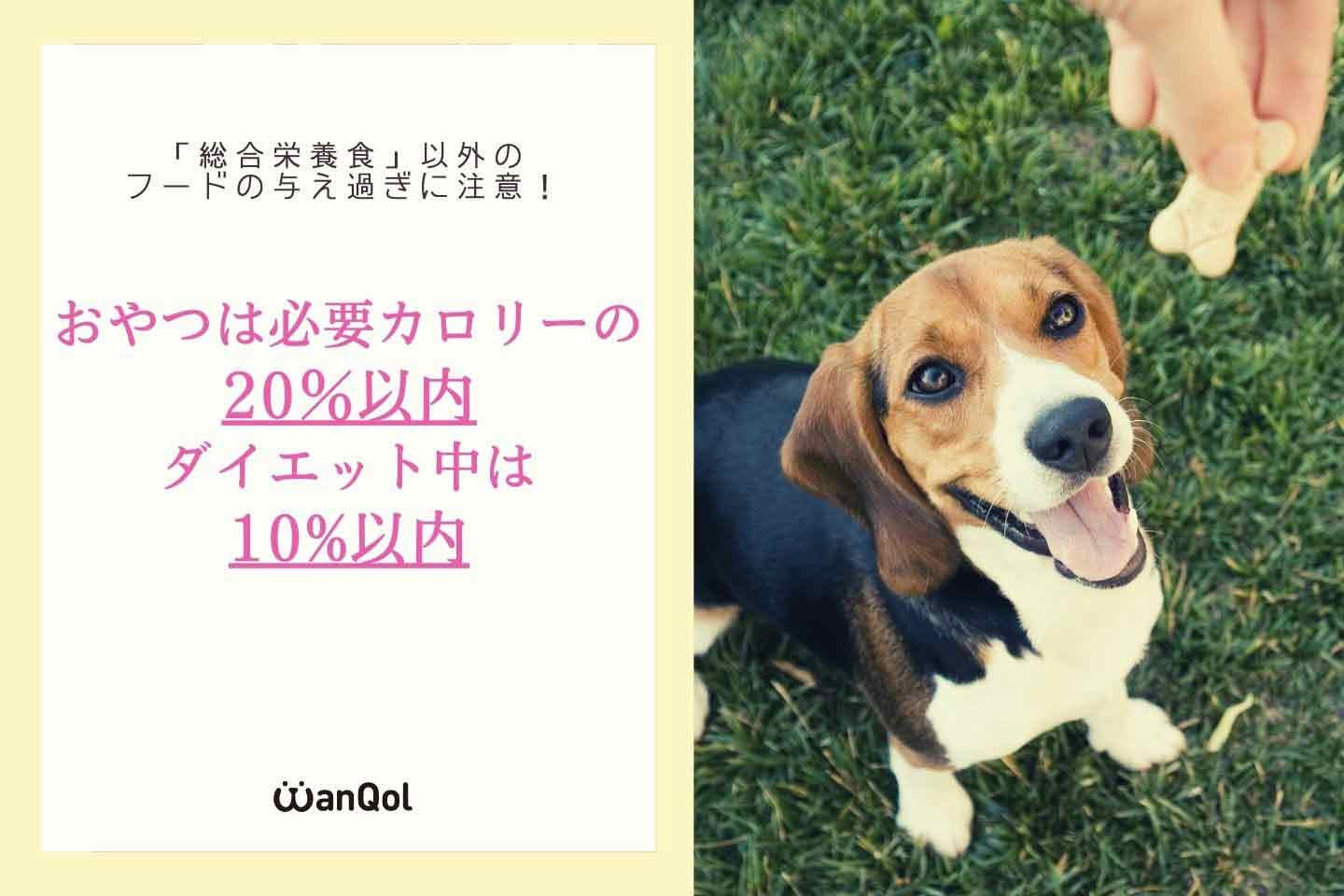

愛犬への「総合栄養食」以外の与え過ぎに注意!

総合栄養食以外は、それだけを食べさせていると栄養バランスが偏る危険があります。病気がなく、獣医師から療法食を処方されていない場合は、メインのフードは必ず「総合栄養食」と書かれているものを選びましょう。

また、それ以外の間食やその他の目的食、ドッグフード以外にフルーツなどを与えている場合は、それらすべて合わせて1日あたり必要なカロリーの20%以内、ダイエット中であれば10%以内に抑えるのがおすすめです。

トイレやお留守番のたびにおやつ類をあげるのが習慣化しており、ついついおやつの量が増えてしまう場合は、ドッグフードを取り分けておき、おやつ代わりにあげるのもおすすめですよ。

【ドッグフードの選び方2】愛犬が食べやすい形状を選ぶ

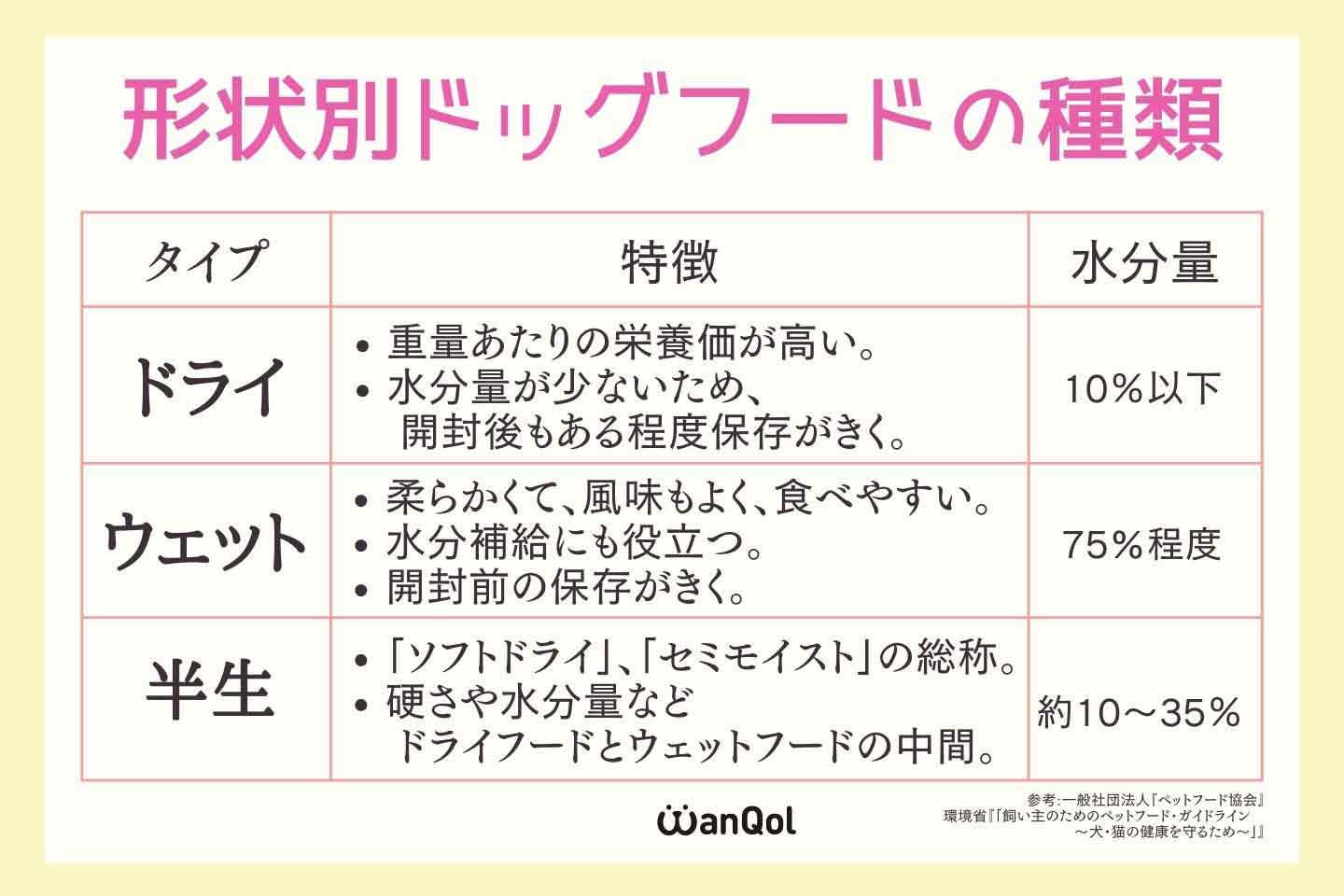

ドッグフードの形状にも、いろんな種類があります。

- ドライフード

- ウェットフード

- ソフトドライフード

- セミモイストフード

これらは、愛犬の好みや健康状態に合わせて使い分けると良いでしょう。

「ドライフード」は、加熱・加圧押出機により発泡・成型した後に乾燥・冷却して製品化したものです。高温高圧で焼き固めた後に、油やフレーバー付きのパウダーなどを吹き付けて嗜好性を高めている製品が多いです。

特徴としては、単位あたりのカロリーが高いこと、日持ちがいいことなどがあげられます。水分含有量は大体10%以下に抑えられており、ドライフードを食べてもほぼ水分は取れません。

「ウェットフード」は、缶詰やパウチなどに入っている柔らかいフードのことです。水分含有量は75〜80%と高く、泌尿器トラブルなどで積極的に水分を取らせたい場合などに使えます。また、においもよいので、食いつきが悪いときなどにドライフードにトッピングする、などの使い方もできます。

特に寒い時期やシニア犬で嗅覚が落ちている場合などは、お皿にうつして電子レンジで10〜20秒ほど温めると、においが強まり嗜好性が高まるのでおすすめです。温めた場合は、与える前に必ず、熱くなりすぎていないか確認してから与えるようにしましょう。

「半生フード」は、ソフトドライフードやセミモイストフードの総称です。それぞれ、加工方法が異なります。

「ソフトドライフード」はドライフードと同じく加熱・発泡加工がしてあり、水分含有量は10〜30%ほどあります。少し柔らかく、においが強いのも特徴です。

「セミモイストフード」は加熱・発泡加工がされておらず、肉や野菜を押出機で成形してカットした状態のものです。水分含有量は25〜35%ほどで、生に近い状態ですので、においや弾力なども本物に近いのが特徴です。

半生タイプのドッグフードを与える際の注意

半生タイプのドッグフードは、ドライフードやウェットフードのいいとこ取りをしており、一見すると硬いフードを食べるのが難しいシニアなどに良いように思われますが、これらのフードはぬるま湯につけても、それ以上は絶対柔らかくなりません。

そのため半生タイプのドッグフードは、ハイシニアになり、嚥下能力が落ちると、喉に詰まる可能性があり、注意が必要です。

若いうちに、嗜好性を高めるためにたまに使用する分にはいいですが、メインのフードにすると、これ以外食べなくなった場合に困ります。できればハイシニアになる前に、ドライフードかウェットフードに切り替えておくことをおすすめします。

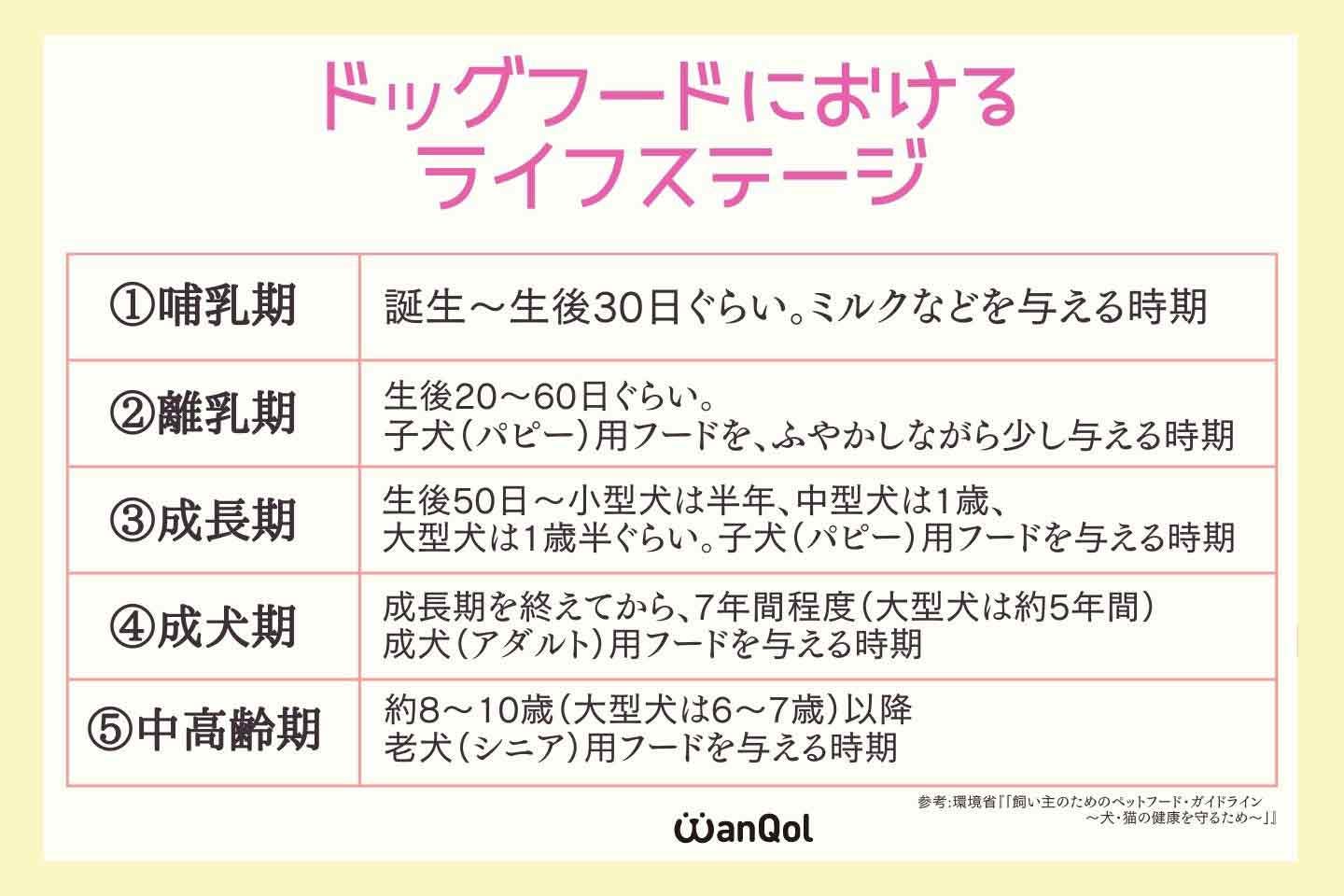

【ドッグフードの選び方3】愛犬のライフステージ、体型・体質に合わせる

ライフステージごとに必要な栄養が異なります。愛犬のライフステージに合わせたフードを選びましょう。

例えば、生後2〜3ヶ月齢の子犬はまだ胃が小さく、消化器も未発達のため、一度にたくさんの量は食べられません。その分、子犬用のフードは少量でもしっかり栄養が取れるように、カロリー密度が高く作られています。成長期は、成犬に比べて体重1kgあたり約2倍のエネルギー量が必要で、タンパク質、脂肪、カルシウムをはじめ、ほとんどの栄養素を多く必要とするため、少しずつでも良いので、しっかりと食べることが重要です。

子犬用フードから成犬用フードへ切り替える時期

小型犬であれば、避妊や去勢をするタイミング(だいたい生後半年くらい)で成犬用フードへの切り替えを検討すると良いでしょう。

犬種にもよりますが、中〜大型犬の場合、ゆっくり体が成長するので、切り替え時期は1歳〜1歳半で体の成長が止まる時期を目安にすると良いでしょう。

その後シニア用フードに切り替えるタイミングにお悩みの方も多いと思います。実は、ペットフード協会の規則では、「妊娠期/授乳期」「幼児期/成長期」「維持期」「オールステージ」の4種類しか分類されていません。シニア期のフードに関しては決まりがないのが現状です。基本的には、メーカーが提示する年齢に合わせたフードを選ぶと良いでしょう。

ちなみに上記の分類ごとに、必要な成分の下限値が設定してありますが、その基準を越えてさえいれば、基準値ギリギリでもふんだんに入っていても「総合栄養食」と名前をつけて販売が可能です。

当然、体にいい成分をたくさん入れているフードはその分高くなり、ギリギリの栄養素で作っているフードは安くなります。残念ながら、「激安だがとってもいいフード」は存在しません。商品価格は原材料に比例すると考えましょう。

【ドッグフードの選び方4】パッケージの「原材料名」をチェックする

ドッグフードのパッケージの側面には、原材料が必ず書いてあります。この表記に対する知識をもち、フードを選ぶ際には、飼い主さんが愛犬に相応しいかきちんと判断できるとよいでしょう。

原材料は、含有量が多い順から表記しなければいけないという決まりがあります。しかし逆に、特定の原材料名を記載できない場合もあります。

表示規定により、「ビーフ」「チキン」「まぐろ」などの特定の原材料を記載するには、5%以上その原材料が含まれていないといけません。そのため、原材料の割合が低いと、はっきり「肉」とは書けないため、「肉類」「チキンパウダー」などと記載せざるを得ないのです。

まずは、愛犬の健康上の問題がないのであれば、原材料の1番最初に肉類か魚類の名称が明記されているフードを選ぶと良いでしょう。

犬は肉食動物と同じように、肉の味を認識するセンサーが舌に多く存在することがわかっており、同じタンパク質含有量のフードでも、穀物が主体のフードより肉が主体のフードを好む傾向にあります。また、犬はオオカミからの進化の過程で雑食動物になりましたが、やはり人間と比べるとあまり炭水化物などの消化は得意ではありません。

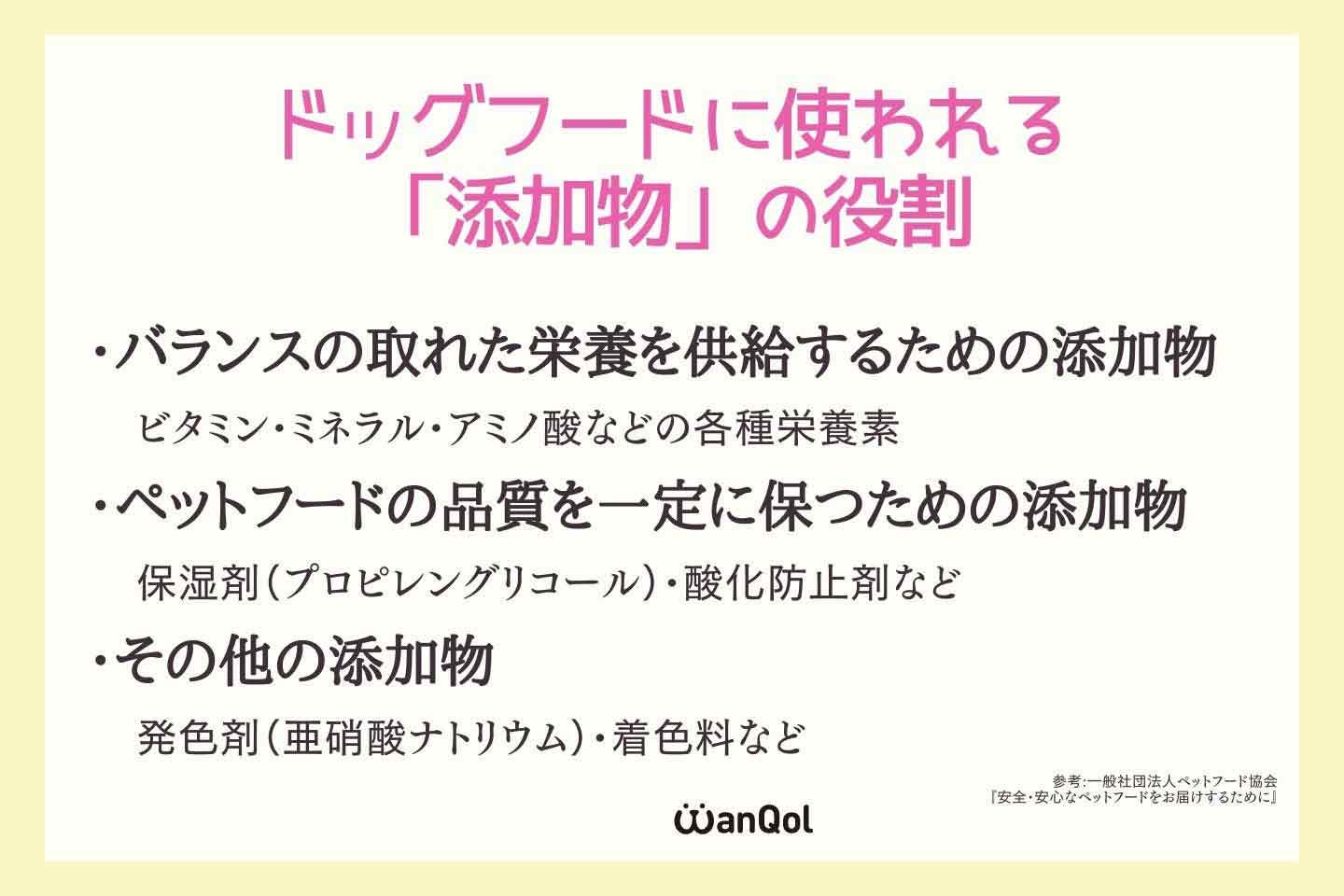

犬のフードやおやつに入ってる添加物って危険?

原材料表記の後半は添加物です。ドッグフードには、体に必要な添加物(ビタミンなど)や、品質を保持するために必要な添加物(酸化防止剤など)まで、様々な役割の添加物が含まれています。

また、添加物の中でも、人工化合物に由来する合成添加物と天然素材に由来する天然由来の添加物の2タイプに分けられます。

ドッグフードに含まれる添加物の種類 |

|

合成酸化防止剤

|

天然由来の酸化防止剤

|

合成添加物の一部は、効果は安定していますが、使用量によっては健康に影響を及ぼす恐れあるともいわれています。(※1)

ただし、市販のペットフードは、「ペットフード安全法」という法律に則って作られており、上記3つの合成添加物は使用制限(成分規格)が定められています。国内で流通するドッグフードであれば、成分規格を超える量を含むことはないので、過剰に気にする必要はないでしょう。

もしもどうしても「合成添加物」に抵抗がある場合は、上記にあるローズマリー抽出物など、天然由来の酸化防止剤を使用しているフードを選ぶと良いかもしれません。ただし、天然由来の酸化防止剤は、酸化を止める力が弱いです。その分、消費期限を短く設定してあることもあります。

ちなみに、色素を添加しているフードもあります。色とりどりの粒が入っているフード、よくありますよね。おそらく「カラフルな方がおいしそうに見える」といった理由で色をつけていると思われますが、犬は赤や緑の色素は認識しづらいと言われており、ドッグフードがカラフルなことで食欲が増進するかは不明です。

(※1)https://www.env.go.jp/press/files/jp/24161.pdf

ドッグフードの劣化防止対策

様々な酸化防止剤がありますが、どのドッグフードも開封した瞬間から、どんどんフードは劣化していきます。特にドライフードなどの、油を吹き付けてあるフードは、油が酸化し、どんどんにおいが変わって行きます。

- 夏場は1ヶ月、冬場は2ヶ月程度で食べ切れる容量のドッグフードを購入する

- 購入後は、密封容器で保存する

- 袋の開け閉めを最低限にする

などにも気をつけましょう。

天然の酸化防止剤を使用したフードを購入しても、ご家庭での管理方法によってせっかくのフードを酸化させてしまっては、意味がないですよね。

愛犬の「食べムラ」に悩むときのドッグフードの選び方・与え方

愛犬がごはんを食べない原因はストレス、老化、体調不良の場合もありますが、「運動不足」や「歯周病」の可能性もあるでしょう。

愛犬の「食べムラ」の要因が【運動不足】の場合の対処法

1.日頃から愛犬のエネルギーを消費する

普段のフードは食べないのに、おやつや人間のごはんを欲しがるような場合、運動量が足りていない可能性もあります。おやつや人間のご飯は、ドッグフードに比べると味やにおいが強く、嗜好性が高いものは「別腹」として食べてしまうのです。

私が臨床現場で出会う飼い主さんのうち、「この子食べムラがあって……」と困っている方の愛犬がぷくぷくに太っていることも少なくありません。

慢性的な運動不足により、消費エネルギーが少ない場合はフードに対して食欲がわかないこともあります。「小型犬は散歩しなくていいって聞いたので散歩していません」という方もいらっしゃいますが、どんな犬でもある程度の運動は必要です。

人間の横をついて歩くだけではエネルギーが発散しきれないこともあるので、できればボール遊びやロープの引っ張りっこなどで遊んであげると良いでしょう。

2.ドッグフードにバリエーションを出す

フード自体を変更することも有効です。犬だって同じフードを毎日食べていたら飽きることもあります。いろいろ試してみても良いと思います。トッピングしてドッグフードをよろこんで食べてくれるなら、トッピングも悪くないでしょう。ただ、メインであげるフードは「総合栄養食」を選ぶように気をつけたいですね。

また、大容量のフードを購入している場合は、なるべく小さい単位のフードを買うようにしましょう。大容量のフードの方が割安にはなりますが、風味も品質も落ちてしまいます。油の酸化も気になりますよね。犬はにおいに敏感ですので、開封したら1ヶ月くらいで食べ切れる量を目安に購入するとよいでしょう。

愛犬の「食べムラ」の要因が【歯周病】の場合の対処法

犬の歯が歯周病になっており、歯が痛くて硬いフードが噛めず、食べが悪くなることもあります。

どんなドライフードでも、人肌程度のぬるま湯に30分以上浸せば芯までやわらかくなります。

完全にドライフードをふやかしたのち、好みのウェットフードを満遍なく混ぜると、ドライフードも食べてくれることがあります。

ドライフードもウェットフードも、電子レンジで10〜20秒ほどあたためるとにおいが強くなり、食べがよくなることがあります。ただし、ふやかすときに熱湯を使ったり、電子レンジであたためたりしすぎると、ビタミンなどの熱に弱い栄養素が壊れてしまうので注意してください。

ウェットフードだけでも1日に必要なカロリーを摂取できれば問題ありませんが、ウェットフードは水分が多く、見た目よりカロリーが少ないので、ウェットフードに切り替えた際は必要なカロリー分を1日に食べられているのか、痩せていっていないかなどを気をつけてあげてください。

愛犬が「食べムラ」をしないための対策

子犬を家に迎え入れ、食欲や便の状態が安定しているのであれば、いろんなメーカーやさまざまなタンパク源のフードを与えてみましょう。

あまり知られていませんが、「ブリーダーやペットショップではこれをあげていたから」とはじめのフードにこだわり、1種類のフードだけを与え続ける必要はありません。子犬の頃にいろんな種類のフードを与えられた犬は、成犬になっても新しいフードに興味を示し、なんでも食べるようになります。

また、特定の種類のフードしか食べられないと、病気やシニアになってフードの切り替えが必要な際や、災害や海外情勢の変化などでいつものフードが手に入らない場合に、とても困ります。実際にここ数年は、輸入品が届かず、欠品するメーカーも多くみられました。

現在与えているフードに少しずつ新しいフードを混ぜていき、1週間くらいかけて新しいフードの割合を増やしていくと、スムーズに切り替えができることが多いです。

ほかにも、おやつでラムや馬など、メインのフードに入っていないタンパク源をあげてみるのも良いでしょう。子犬のうちから慣れさせて、いろんなフードを楽しめるようになるといいですね。

愛犬が「食べムラ」をしているときの注意点

トッピングなどを追加する場合は、できれば食べて欲しいドッグフードを少しでも食べたらご褒美としてあげる、などの方法の方がよいでしょう。

目の前のフードを食べないからといって、どんどんおやつや人間のご飯をあげていると、「フードを食べずに待っていればおいしいものがもらえる」と学習します。「待て」を覚えさせているようなものです。

一方で、普段とても食いしん坊でなんでも食べるような子が、急に普段のフードを残すような場合、たとえおやつは食べたとしても、どこか体調が悪い可能性があります。様子をよくみてあげて、いつもと違うなと感じたら、動物病院に連れていってあげましょう。「おやつは別腹」です。具合が悪くて食欲はなくても、おやつなら食べる子もいます。

愛犬の「肥満」に悩むときのドッグフードの選び方・与え方

愛犬が太り過ぎている場合、多くは飼い主が食べ物を与え過ぎているのが原因です。

日常的に愛犬がフードのストックやゴミ箱をあさって食べているなら別ですが、

犬は人間と違って、コンビニで買い食いをしたり、飲んだ勢いで夜中にラーメンを食べたりしません。

人間と同様、犬も消費カロリーより摂取カロリーが上回れば、その分脂肪として体に蓄積されます。

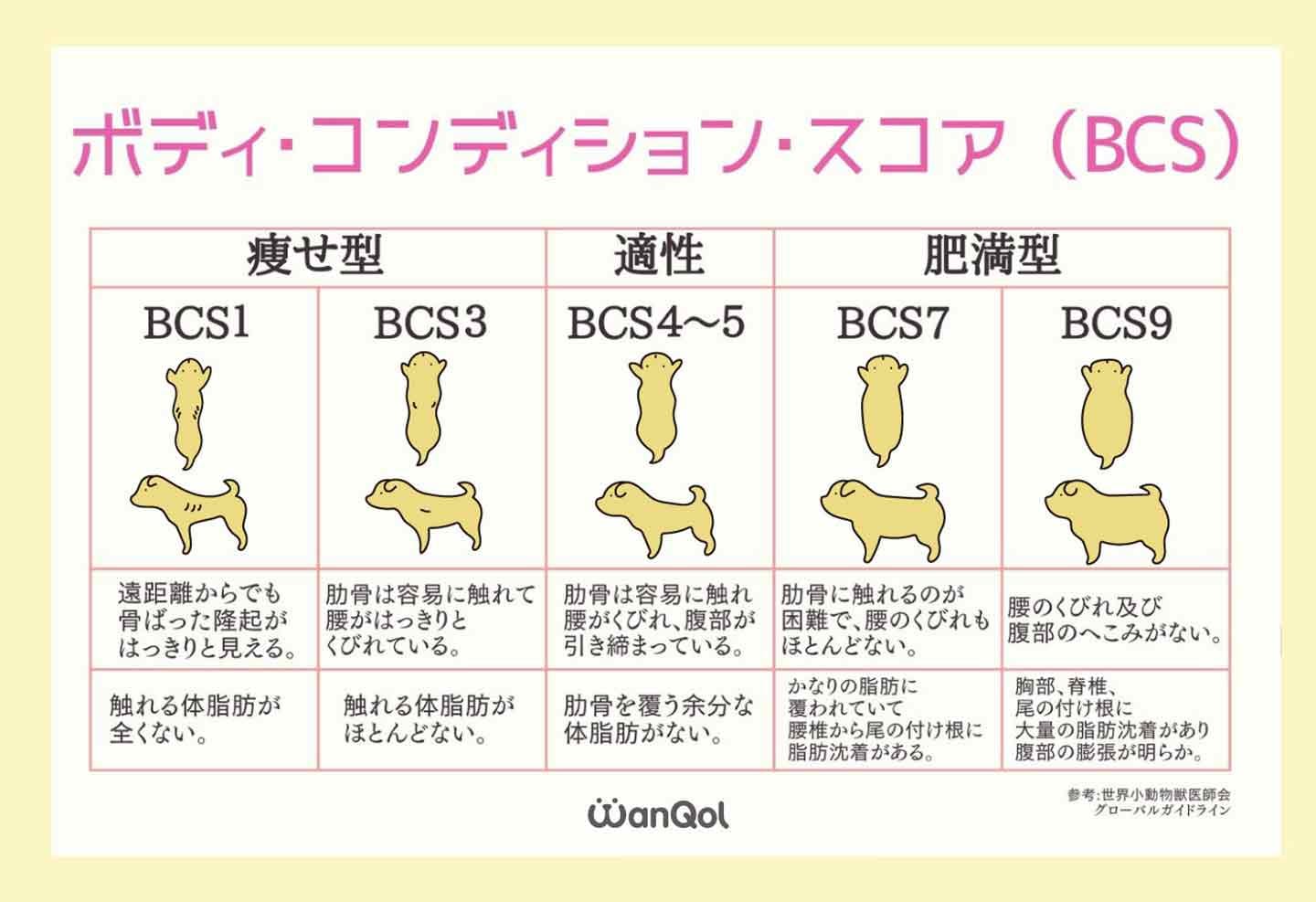

BCS(ボディ・コンディション・スコア)で愛犬の肥満度チェック

愛犬が肥満かどうかを判定するために、まずはBCS(ボディ・コンディション・スコア)を測りましょう。基本的にBCSのスコアが小さいほど痩せており、スコアが大きいほど太っていることになります。

BCSの評価方法はさまざまですが、ここでは最近主流の9段階評価を用いたスコアをご紹介します。スコアは4か5が適正体重で、1は痩せ過ぎ、9は肥満です。(※2)

BCSレベルは、視覚と触覚で判断していきます。

BCSレベルのチェック方法

-

- 肋骨(あばら骨)を触ってみましょう

愛犬の肋骨(あばら骨)を触ってみて、自分の手の甲と比べ、骨が浮き出ていたらBCSは3以下、骨がわからないくらい脂肪がついていたらBCSは6以上です。 - 真上から見て、くびれ具合をみましょう

愛犬のくびれがはっきりしなければBCSは6、くびれがほどんどなければBCSは7〜8、逆に膨らんでいるようならBCSは9です。

- 真横から見て、お腹の引き締まり具合をみましょう

愛犬の後ろ足のすぐ手前、お腹がきゅっと締まっていたらBCSは5以下、多少は締まっているのならBCSは6、ほぼ胸と同じ高さならBCSは7〜8、逆に垂れているようならBCSは9です。

- 肋骨(あばら骨)を触ってみましょう

(※2)https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Global-Nutritional-Assesment-Guidelines-Japanese.pdf

愛犬の適正体重と1日の必要カロリー

BCSレベルが算出できたら、現在の体重から適正体重を算出します。BCSが5を適正体重だとすると、BCSレベルが1つ上がるごとに10ずつ体重増加率が上がります。

計算式は下記のとおりです。

適正体重=現在体重÷(100+体重増加率)%

つまり、現在の体重が5Kgで、BCSが6の場合、適正体重を10%オーバーしていると考えられるので、

5÷(100+10)%≒4.5、適正体重は4.5Kgになります。

|

BCS スコア |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 体脂肪率 | 0% | 5% | 10% | 15% | 15〜20% | 25% | 30% | 35% | 40% |

|

体重 増加率 |

0 | 10 | 20 | 30 | 40 |

適正体重が算出できたら、1日に必要な摂取カロリーを計算しましょう。

計算式としては、基礎代謝量を求め、そこに活動係数をかけて求めます。適正体重の算出で既に頭が混乱してしまった方は、こちらを参考にしてみてください。

無事に必要なカロリーが算出できたら、今与えているドッグフードのカロリー表示をよくみて、1日何gあげればよいのか計算しましょう。おやつなどの副食は、ダイエット中は1日の総摂取カロリーの10%以内を目指したいですね。面倒な場合は、ドッグフードの裏にある体重とグラムの換算表を使っても良いですよ。

ただし、ここで重要なのが、必ず適正体重の欄を見ること。BCSが6を超えている犬に対して、その時の体重に合わせた量のフードをあげていたらいつまで経っても現状維持です。上記の適正体重に沿って、適切な摂取カロリーを算出してあげてください。

愛犬への「肥満」防止対策

1.1日分のフードを小分けにしておく

1日にあげていいフードの量が決まったら、1日分ずつ、おやつも含めてプラスチック容器などに小分けにしておくのもよいでしょう。

せっかく食事管理をしていても、ご家族が知らないところでおやつをあげていて愛犬を肥満にしてしまっているケースも少なくありません。「おやつをあげないで」と言っても隠れてあげてしまうことも多いです。「おやつはここの容器のなかからあげてね」と伝えたほうがスムーズかもしれません。

2.高タンパク質、低炭水化物のフードを選ぶ

できればタンパク質が多く、炭水化物が少ない食事を与えた方がいいでしょう。

人間のダイエットでも、食事が8割と言われており、運動だけで痩せるのはとても難しいです。

もちろん散歩やおもちゃで遊んだりして運動量を増やすことは有効ですが、食事を管理する方がしっかりと筋肉がついて引き締まった体型になります。

もしも持病がある、すでに病気で療法食を食べている、愛犬が痩せているか太っているかわからないような場合は、かかりつけの動物病院で相談しましょう。適正体重の方が健康で長生きできる確率が上がりますが、病気によっては「これ以上痩せないほうがいい」という場合もあります。

3.食事の習慣を変える

食事回数を増やすのも有効です。犬には、あまり「規則正しい食生活」を意識する必要がありません。1日2回、お皿にフードを入れて決まった時間に一気に与えることにこだわらなくても大丈夫です。朝晩2回のごはんだとお腹がすいてしまうようなら、朝晩のフードを少し減らして取り分けておき、昼間や寝る前にあげてもよいですね。

気分転換に、フードを入れられるタイプの知育トイを使用したり、お散歩先の公園などで与えてみるのも良いでしょう。

4.ダイエットフードを取り入れる

食事量を減らして要求吠えが増えたりした場合には、ダイエットフードに変更しても良いでしょう。

ダイエットフードには、繊維の量を増やし、お腹で膨らんで満足感を高めるような工夫がされているものもあります。市販のダイエットフードで効果が感じられない場合は、動物病院で療法食を処方してもらうのも手です。

愛犬が「肥満」になったときの注意点

上記の工夫をしても愛犬が痩せない場合は、病気で太っている可能性もあります。シニアになると、基礎代謝が落ちるようなホルモン病にかかっていることもありますので、一度病院受診を検討しましょう。

また、過度なダイエットはしないように気をつけてください。ダイエットは、月5%の体重低下を目安に行いましょう。それ以上のスピードで痩せさせてしまうと、リバウンドのリスクが高くなります。

愛犬の「涙やけ」に悩むときのドッグフードの選び方

涙やけで悩まれている方も多いです。フードを変えたら涙やけが治った、という話を聞くこともありますが、残念ながら涙やけとフードの関係性について、はっきりしたことは分かっていません。ただ、質の悪い油が目頭で固まって涙やけが起こる、という説もあります。

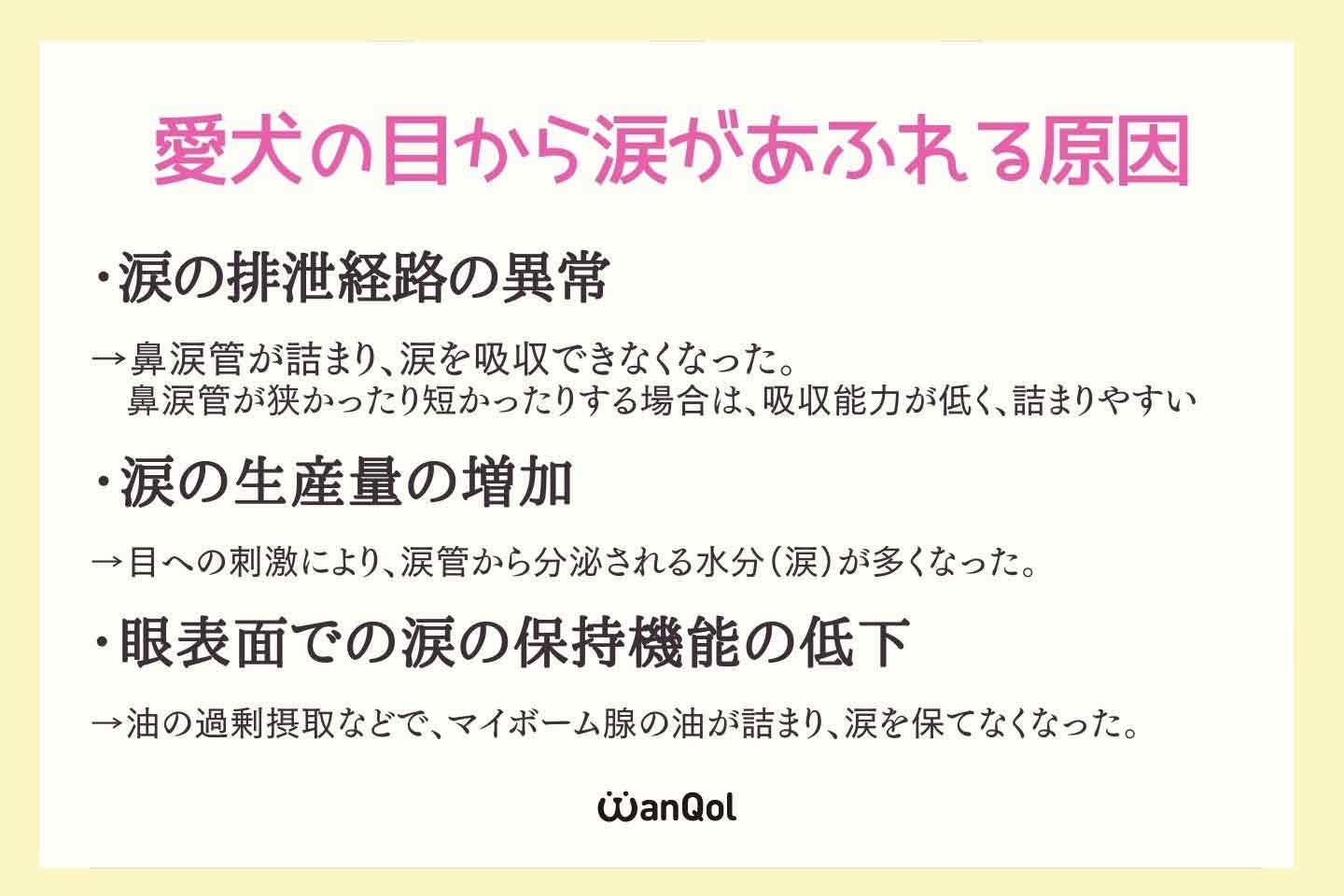

愛犬の「涙やけ」の原因

そもそも涙やけはなぜ起こるのでしょうか。目は、目の外側にある涙腺から出た水分を、マイボーム腺という油分を分泌する器官から出る油脂が覆っています。そして目頭にある鼻涙管から涙が吸収されていきます。

涙が過剰に分泌されてしまう、もしくは涙の通り道に異常があって涙がうまく吸収されない状態を「流涙症」といいます。涙が眼からあふれ、そのあふれた涙が紫外線などにより変色し、毛が赤く染めてしまった状態が「涙やけ」です。

涙があふれる要因は主に3つ。

- 目への刺激などで涙管から分泌される水分が多くなった

- 鼻涙管が狭かったり短かったり、鼻涙管付近に炎症が起こり詰まった

- 油の過剰摂取で、マイボーム腺の油が詰まり、眼の表面で涙を留められなくなった

などが考えられます。

特にシー・ズーなどは、逆まつげや目の周りの毛が眼球を刺激しやすいため、涙の分泌量が多かったり、目が傷つきやすかったりします。目に毛が入ってしまうような犬種は、こまめにカットして目の周りをすっきり保つことが大切です。

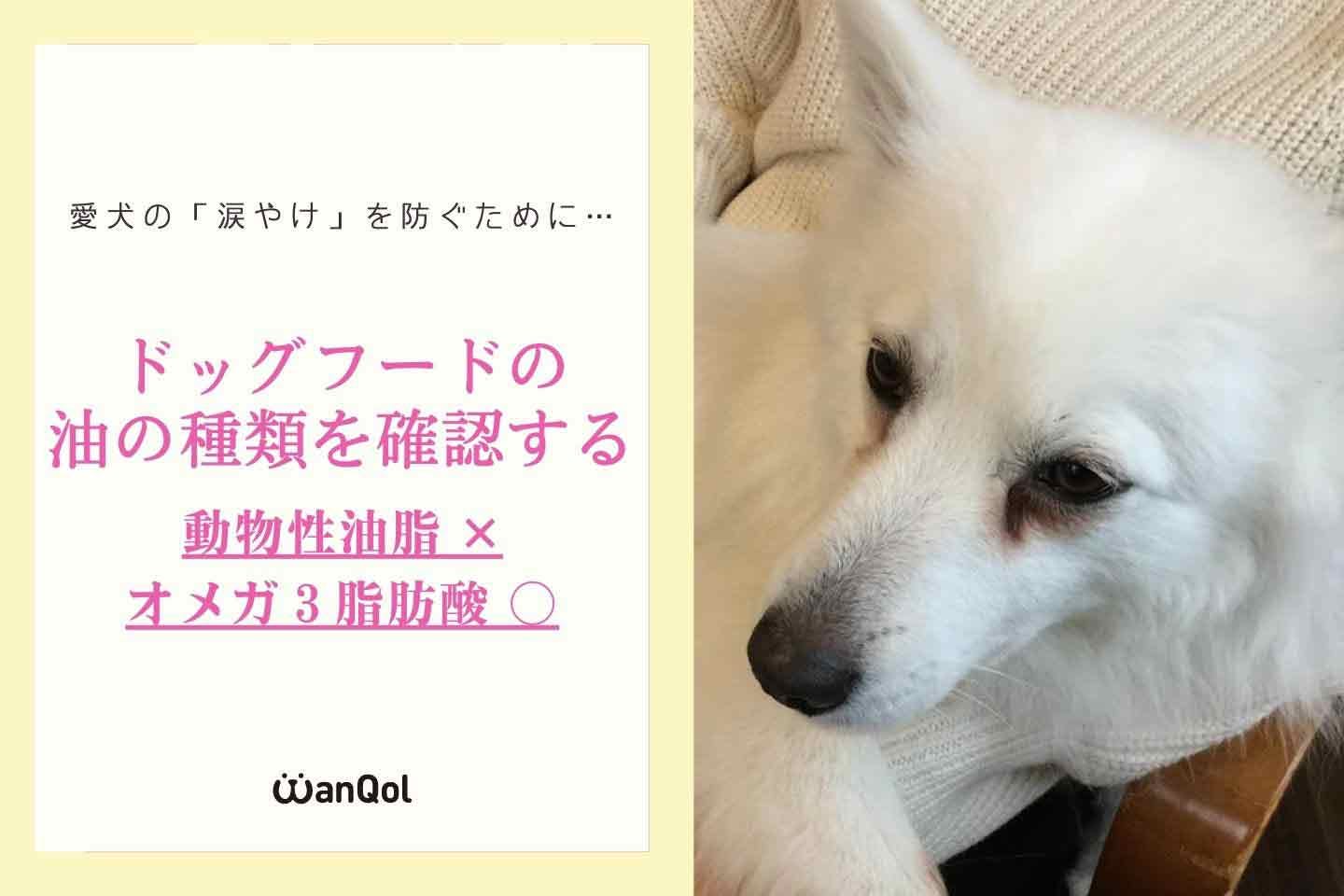

フードでできる愛犬の「涙やけ」の対策

油脂を分泌するマイボーム腺は、融点の高い動物性油脂や酸化した油脂を過剰摂取することで詰まりやすくなると言われています。愛犬に与えるドッグフードを選ぶ際に、添加している油脂の種類をチェックするといいでしょう。

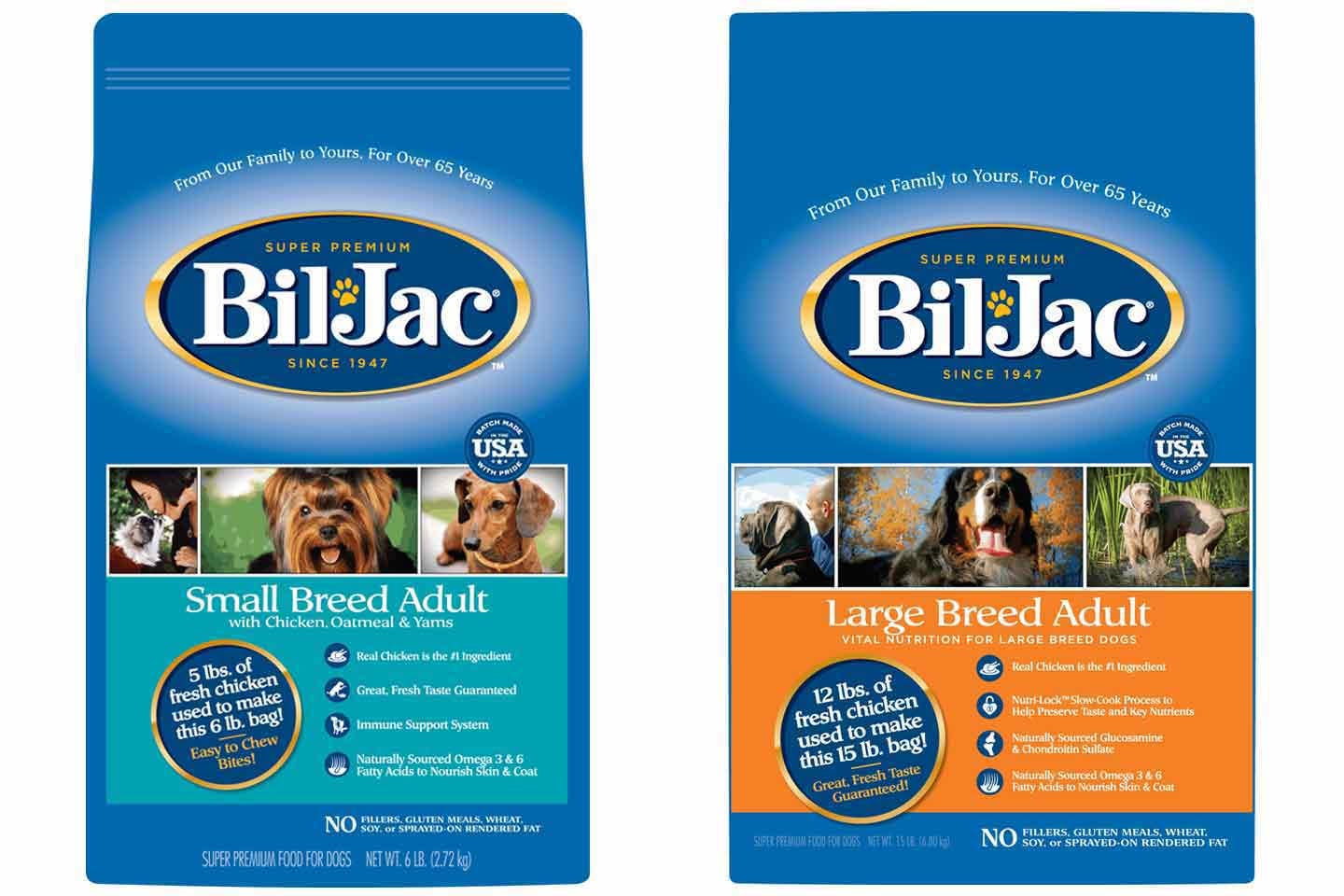

当院では、涙やけに悩む飼い主さんに、アメリカのブランドBil-Jac(ビルジャック)のフードをご紹介しています。

こちらは低温低圧でじっくりと火を入れ、酸化を抑えているため、動物性油脂を一切添加していないのが特徴です。大体のフードは、高温高圧で焼き付けているので、熱に弱い油などをあとから吹き付けています。そのため開封から時間が経ったドックフードの袋が油でベタベタすることがあります。しかし、このフードでは一切そういったことがありません。一度使ってみたら納得できると思います。

さらに亜麻仁由来のオメガ3脂肪酸もふんだんに含まれています。オメガ3脂肪酸などの融点の低い油は、マイボーム腺のつまりに良いとされています。

このように、Bil-Jac(ビルジャック)のフードには良質な油のみが使われているため、マイボーム腺のつまり解除が期待できます。

ちなみに世界的な鶏不足の影響で、ヒューマングレードの鶏肉を使っているチキン系のフードは時々欠品することがありますが、このメーカーは鶏を自社の養鶏場で育てているため、ここ数年の激動の社会情勢の中でも一度も欠品することがありませんでした。地味におすすめポイントです。

もちろんどんな犬にも絶対に効果があるわけではありませんが、お困りなら一度試してみることをおすすめします。ただしこのフードは一般の量販店では売っていません。正規HPもしくは取り扱い動物病院にて購入可能です。Bil-Jac(ビルジャック)のウェブサイトにて、取り扱い動物病院検索ができます。動物病院で買う方が若干安いので、お近くに取り扱い病院がないか調べてみてはいかがでしょうか。

愛犬の「食べ物アレルギー」に悩むときのドッグフードの選び方・与え方

あまり知られていませんが、犬でも食べ物アレルギーはあります。ただ、人間の蕎麦や魚介類アレルギーのように、食べてすぐ呼吸困難になって命の危機に陥る、といった即時型のアレルギーは報告がありません。

愛犬の症状から「食物アレルギー」かチェック!

犬の食物アレルギーの症状は、消化器か皮膚に出ることが多いです。以下の症状が当てはまる場合は、食べ物によるアレルギーが疑われます。

- 1日の排便回数が3回以上である

- 1日に6回以上体を掻いている

- 1回に10秒以上体を掻いたり舐めたりしている

- 1歳前後の頃から皮膚症状や外耳炎がある

- 真冬でも痒がる

- 目や口周り、背中、肛門周囲のどこかを痒がることがある、脱毛している

(動物アレルギー検査会社 犬のアレルギー問診表を改変)

愛犬が「食物アレルギー」を発症していた場合の対処法

食べ物によるアレルギーの場合、かゆみ止めなどの薬を使って一時的に炎症を抑えることは有効ですが、症状が出た場合には、アレルギー源を特定できるとよいですね。

食物アレルギーの場合、体内から常にアレルギー源に暴露されることになり、程度には寄りますが、かなりかゆみが強いです。低用量のステロイドやその他のかゆみ止めではかゆみがコントロールできないことも多いです。食物アレルギーを1歳未満で発症すると、その後10年以上、副作用を気にしながらかゆみ止めを飲み続けることになります。しかし、アレルギー源を特定でき、その食べ物を避けられれば、減薬や休薬は可能です。

一般的にドッグフードに含まれる肉類やとうもろこし、小麦などもアレルギー源になる可能性があります。

当院では、特定の食物にリンパ球が反応しているかを調べる血液検査をしてから、アレルギー源を含まない原材料で作られたフードを与えてかゆみが治るか調べる除去食試験を行っています。血液検査をせず療法食に変更した場合に、アレルギー源と除去食がぴったり当たってしまい、かゆみが増悪する可能性があるからです。

アレルギーによる皮膚のかゆみはあなどれません。もしかしてと思った方、現在上記のような皮膚症状があるけれどずっとかゆみ止めを飲ませ続けている方は、一度皮膚をしっかり診てくれる動物病院に行ってみると良いでしょう。

根本的な解決のためにはアレルギー源を特定し、アレルギー源を避けたフードを与えることが重要です。

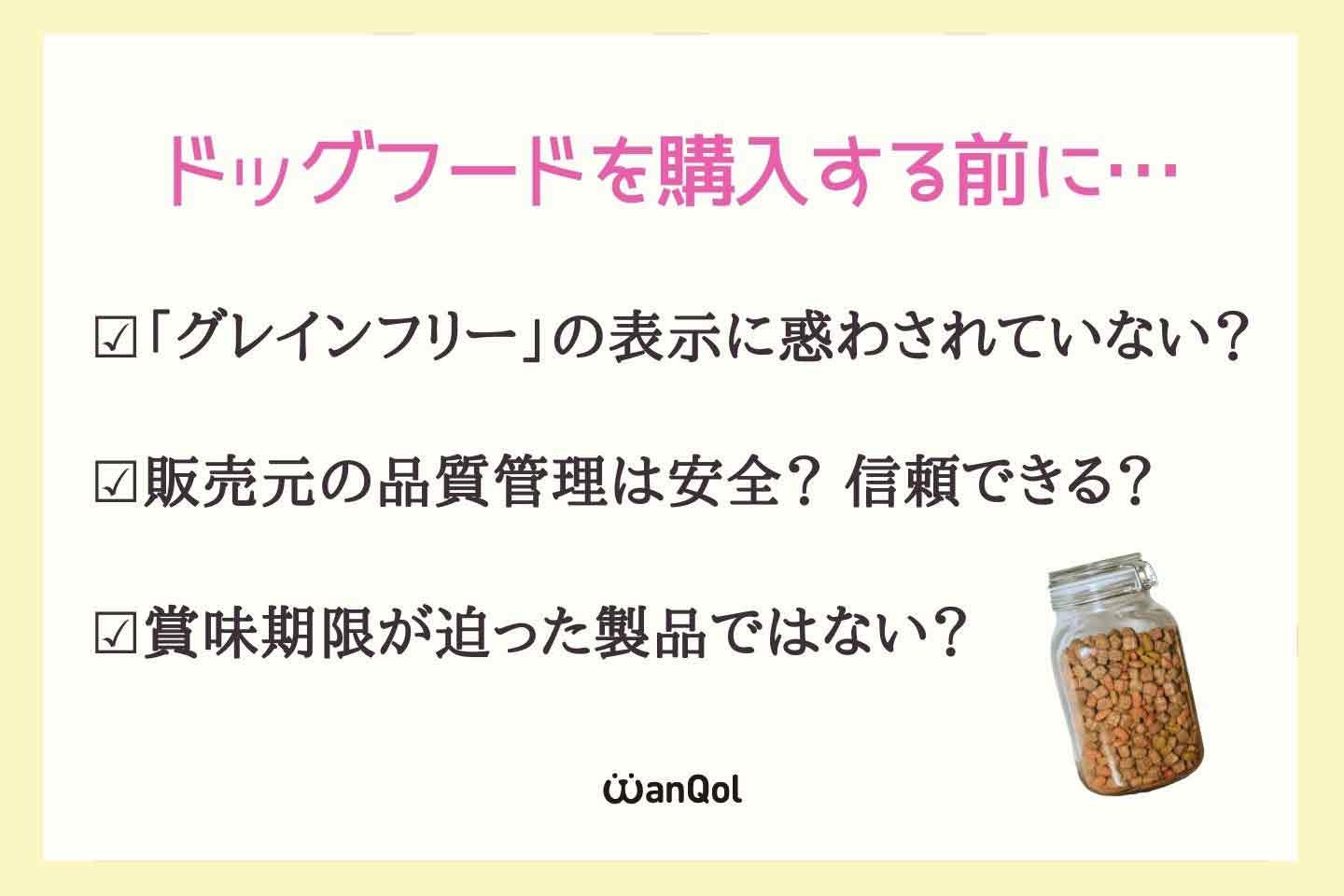

購入する前にチェックして! 見落としがちなドッグフードのポイント

・ドッグフードの「グレインフリー」の表示

最近流行の「グレインフリー」。なんとなく響きに惹かれ、成分表示を見ずに「グレインフリー」と書かれたフードを選んではいませんか?

そもそも「グレインフリー」とは、穀物を使っていない、という意味です。

穀物である小麦、とうもろこし、米などは、ドッグフードでもエネルギー源としてよく利用されています。そしてグレインフリーのフードは穀物を使っていない分、肉類などのタンパク質を増やしているいいフードなのだろう、と思われがちです。しかし、穀物を使わない代わりに、イモ類や豆類をエネルギー源として使っていることがよくあります。

グレイン、穀類だけが悪者にされる風潮がありますが、その代わりにイモや豆が入っていたら、結局炭水化物割合は変わりませんよね。

「グレインフリー」という言葉に惑わされず、タンパク質含有量や成分表示をしっかりチェックしていきたいですね。

また、犬は猫よりは炭水化物の消化・吸収が得意とされていますが、人間ほどではありません。だからこそ犬は人間以上にタンパク質から栄養を摂取する必要があります。総摂取エネルギーの25%はタンパク質から取るのが望ましいです。

・ドッグフードの販売元の品質管理の体制

フードは重いので、家まで宅配してくれるネットショップはとっても便利ですよね。ただし、ネットショップでは、どんな場所でフードを保管しているかわからない、というデメリットもあります。

高温多湿の場所でフードを保管していると、未開封でも品質が低下してしまう場合もあります。信頼できるお店や、ドッグフードの保管場所を開示しているネットショップで購入するとよいですね。

・ドッグフードの賞味期限のチェック

フードを購入した際は、賞味期限を確認することをおすすめします。売る側も確認はしていますが、見落としや、期限の近い商品を扱っていることもあります。

ネットショップなどで、常に期限が近い商品が届く場合は、ショップを変えた方が良いでしょう。配送する商品の賞味期限情報を公開している通販サイトもあります。

良質なたんぱく質をあげたいならドッグフードブランド「K9ナチュラル」がおすすめ

当院では、K9ナチュラルのフードを扱っています。こちらは、穀類・イモ類・豆類全て不使用で、原材料のほとんどが肉類です。

また、フリーズドライという特別な製法を利用しており、加熱を最小限に抑えているので、栄養素がギュッと濃縮されています。成分表示上のタンパク質含有量も35%以上で、生肉、内臓、骨まで含まれるため、犬の起源であるオオカミの食性に近い食事を与えることができます。

診察時、反芻(はんすう)動物の胃袋のフリーズドライである『グリーントライプ』か、チキン100%でできている『チキン ・トリーツ』のどちらかをおやつとしてあげていますが、あまりの食いつきにみなさま驚かれ、商品を買っていく方も多いです。

『グリーントライプ』は、数粒ほぐして飲み水に混ぜるといった使い方もおすすめです。トライプの独特のにおいが水にうつり、よく水を飲んでくれます。夏場のお散歩中や長距離のお出かけの際の休憩時など、「今お水を飲んでほしい!」というときに使えますよ。

シニア犬で、なにをあげても食べが悪く痩せてしまった、という場合でも、「ここのフードだけはよく食べる」というお声もよく聞きます。タンパク含有量が高いので、体も締まり、筋肉量も増えます。毛づやも劇的に変わりますので、メインフードとして使ったら、その変化に必ず驚くはずです。

トッピングやトレーニング時の特別なおやつなど、少しずつ取り入れてみるのはいかがでしょうか。K9ナチュラルの製品は、ほぼ水分を含まないため、軽くて日持ちがしやすいのが特徴です。防災用の携行かばんに入れておく、などといった使い方もおすすめです。

基本的なドッグフードの与え方・愛犬に食事を与える際の注意

愛犬に朝晩、決まった時間にごはんを与えている方が多いかと思います。

ただ、犬の祖先であるオオカミは、決まった時間にエサにありつくことはありませんでした。人間では規則正しい食生活や、ダラダラ食べをせず空腹時間を設けること、などが重要視されていますが、犬ではそこまで決まった時間にごはんをあげることを重視する必要はありません。

それよりも、おやつを含め、1日にトータルでどのくらいフードを与えているかを把握することが大切です。決まった量であれば、どこでどのような形で与えても問題はありません。

愛犬が嘔吐する場合の対処法

これもオオカミの名残とも言えますが、犬は胃液の分泌が活発で、お腹が空きすぎても吐くことがあります。決まった時間に泡のようなものを吐く場合、特に朝ご飯をあげる前や、夕飯をあげる前の空腹時間に吐いている場合、原因はお腹が空きすぎのことが多いです。

朝食前に吐く場合は、夕飯を少し取り分けておいて、人間が夜寝る前に残りをあげる、夕方に吐く場合は昼間に少しおやつをあげるなど、空腹時間が長くなりすぎないように調整してあげると解決することがあります。

昼間に家にいなくてフードをあげられない場合は、自動給餌器の利用を検討してみても良いでしょう。いまは手頃な価格の自動給餌器も多くあります。ただ、初めて利用する場合は、いきなり留守中に使うのではなく、人がいる時に、愛犬がどんな反応をするかしっかり観察してから使用しましょう。

愛犬の食欲が減退している場合の対処法

シニアや食べが悪い子には、家の外でフードを与えるよう、おすすめすることがあります。人間もピクニックや屋外のバーベキューでは、食事が美味しそうに見えたり、いつもより食べすぎたりすることがありますよね。犬も気分が変わると、食欲が増すことがあります。

「家以外の場所でごはんを食べる」練習は、いざというときにも役に立ちます。ペットホテルに預けたとき、一緒に遠出したとき、病気で入院したとき、災害があって避難したときなどです。

当院でもペットホテルを行なっておりますが、預かり中にごはんを食べない子には苦労します。なるべくどんな場所でも、どんなフードでも食べられる子に育てることは、ゆくゆくは愛犬自身のためにもなります。

ただし、糖尿病でインスリン注射を打っている場合など、必ず決まった時間に決まった量のフードをあげなければならない病気もあります。愛犬に持病がある場合は、必ずかかりつけの獣医師に相談しましょうね。

愛犬におやつの与える際に注意すべきこと

犬は、1日の総摂取カロリーの10〜20%以内であれば自由におやつを与えてよいでしょう。

ただし、見落としがちなのが歯みがきガムです。体に良さそうだからと、あまりなにも考えずに与えているケースが多いです。意外とカロリーが高いので注意しましょう。

また、犬は人間に比べて体重も1日の消費カロリーも低いです。人間の感覚で「このくらいなら大差ないか」とあげているおやつが、犬にとってはハンバーガー1個分くらいのボリュームになっていることもあります。

簡単にできる、犬用手作りおやつの作り方

食事制限があったり、添加物や保存料が気になる場合には、おやつを手作りしてみてはどうでしょうか。オーブンやフードドライヤーを使用すれば、意外と簡単に無添加の手作りおやつを作ることができます。

食中毒防止のためには、肉の中心部を75℃で1分以上加熱した方がよいとされていますので、フードドライヤーの場合はなるべく高い温度で加熱するか、加熱後にオーブンで焼くと安心です。(※3)

生肉を扱う際は手袋や使い捨てのまな板シートを使用し、調理器具はアルコール消毒などしておくとよいでしょう。

当院でも、フードドライヤーとオーブンを使って犬用おやつを作り、販売しています。鶏ささみ、鶏むね肉、牛肉、豚肉、真鯛など、さまざまな食品で作っています。油が多いとうまくいかないので、肉ならばなるべく赤身、魚は油が少ない部位を使用するとよさそうです。

ささみを使用すれば、脂質制限をしている犬にも安心して与えられます。食物アレルギーで食べ物に制限がある場合も、単一タンパクのおやつを簡単に自作できます。牛すねでは、かなり噛み応えのあるジャーキーが出来ました。

フードドライヤーがなくとも、オーブンを使用すれば、特別になにかを買い足す必要はありません。食中毒防止のポイントさえ押さえれば、意外と手軽に作れるおやつ、試してみてはいかがでしょうか。

(※3)https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201005/4.html#section3

上手なドッグフードの切り替え方

もしも愛犬が特に病気でなければ、ドッグフードは1種類を食べ続けることにこだわる必要はありません。いざというときのためにいろいろなドッグフードを食べられることは重要ですし、さまざまなタンパク源を摂取することで腸内細菌叢が豊かになることが知られています。

同じメーカーの違うタンパク源のフードをローテーションしてもいいし、メーカーごと変えても構いません。メインを変えたくない場合、メインのフードに使われていないタンパク源のおやつを選んで与えるのも良いでしょう。

新しいフードの割合を、1週間かけて毎日少しずつ増やしていきましょう。メインのフードを変更する場合、少しずつ切り替えると、下痢や嘔吐などの消化器症状が出にくいです。

愛犬にドッグフードが合っている? チェックポイント

愛犬にドッグフードが合っているかどうかは、下記の2ポイントを参考にしてみてください。

- 消化器症状がないか

- 毛ヅヤがよいか、フケなどが出ていないか

消化器症状は、1週間くらいかけてフードを切り替えればあまり出ないことが多いです。徐々に切り替えても下痢や便秘などの症状が治らない場合は、残念ながらそのフードは愛犬に合っていないかもしれません。

また、フードが体に合っていたら、だいたい数週間〜1ヶ月くらいで毛ヅヤが良くなるはずです。少しでも「良い変化」が認められたら、継続してそのフードをあげてみるとよいでしょう。

愛犬に合った食器の選び方

愛犬の食事に欠かせない、食器の選び方もご紹介します。

犬は猫に比べると食器の好みはあまりないですが、その子に合わせた食器を選んであげたいですね。

まず犬はパワーがありますので、壊されてしまう危険がある場合は陶器のお皿は避けましょう。

また、食べるのが早い子には、フードを食べるスピードを遅くする工夫も必要です。凹凸のある形状のお皿や、フードが入れられるタイプの知育トイを使用するのがおすすめです。初めて使用する際には、まずは愛犬を見ている時に試すようにしてください。

もしもプラスチック製の食器だと壊してしまう場合には、コング社の『ブラックコング』がおすすめです。タイヤのような硬さで、咬まれてもなかなか壊れません。犬の口のサイズより大きめのサイズを選ぶと、呑み込んでしまう心配がなく、安心して与えられます。

コングの中に、ふやかしたフードを詰め、コングごと冷凍し、固まったら与えましょう。合間におやつなど、食感の違うものを詰めて、層のようにしておくとパフェみたいで食べるのも楽しくなりますね。冷たいものをあげても基本的に下痢になることは稀ですが、心配な場合は少量から始めましょう。

ブラックコングにふやかしごはんを詰める際に、おすすめなのは先述したBil-Jac(ビルジャック)とK9ナチュラルのフードです。Bil-Jac(ビルジャック)のフードは、常温の水でもふやけやすい特徴があるからです。また、K9ナチュラルの『ラム・ラング』『ビーフ・ラング』といった肺を乾燥させたトリーツも食感に変化をつけるのによいです。

普段のごはんにプラスアルファで与えると、フードの与え過ぎで太ることも考えられます。1食分のフードを測って詰めたり、半分は知育トイ、半分はフードボウル、など、トータル量を変えないように与える工夫が必要です。

愛犬に手作りフードを与えるのは危険!

最後に少しだけ、手作りフードについて触れておきます。愛犬のためにフードを手作りされる方は一定数いらっしゃると思います。悪くないと思いますが、完全に手作りフードだけで犬を育てるのは非常に難しいです。もし手作りフードをあげる場合には、できればドッグフードと併用するのが理想です。

人間と犬では、必要な栄養は違います。人間にとって「栄養バランスの取れた、いいごはん」は、犬には当てはまりません。犬には犬の最適な栄養バランスがあるからです。

しっかり犬の栄養学を勉強したならもちろん止めませんが、よく分からずごはんを手作りしてそれだけをあげるのは、時として危険です。どうしても微量元素などが足りなくなるため、サプリなどの併用が不可欠になります。

また、手作りごはんを与えているうちに、ドッグフードを食べなくなると困ることもあります。普段からごはんを手作りされていた方が何かの事情でフード作りができなくなったり、療法食に変更しなければならない病気になった場合などです。

ちなみに、これは少し偏った例ではありますが、ブリーダーから指示されたからと、子犬にドッグフードではなく豚ひき肉などの生肉のみを与えている方がいらっしゃいました。

たしかに祖先のオオカミは狩りをして得た動物の肉を生のまま食べていました。しかし、そのときも、肉だけでなく、血や内臓、骨など体丸ごとを食べていたのです。現在スーパーで売られている「肉」だけでは、犬の、ましてや子犬の栄養バランスを正しく満たすことはできません。

ドッグフード(総合栄養食)は、犬の栄養学のプロがきちんと計算して出した基準値を満たしています。ドッグフードを適正量食べていれば、少なくとも栄養不足で体調が悪くなることはありません。もちろんドッグフードごとに良し悪しはありますが、こだわって作られた良質なドッグフードもたくさんあります。愛犬に合ったフードと巡り合えるといいですね。

繰り返しになりますが、人も犬も、食べたものから体ができています。高価すぎて続けられないフードを無理に食べさせる必要はありませんが、せめてドッグフードを購入する際は、裏の成分表示などを見るように心がけましょう。

いろいろと書きましたが、重要なのは愛犬をよく観察することです。愛犬が適正体重で毎日はつらつと過ごせていれば、選んだフードは正解と言えるのではないでしょうか。